ダフネは三途の川の渡し守、でもお金も取りませんし衣服も剥ぎません…

昨年2024年の東京国際映画祭で「アジアの未来作品賞」という賞を受賞している映画ということで見てみました。トルコのエミネ・ユルドゥルム監督、この「わたしは異邦人」が長編デビュー作ということです。

スポンサーリンク

ネタバレあらすじ

奇妙、いやシュール…

奇妙な映画でした。いや、シュールな映画でした(笑)。

なんと言いますか、数人の出演者が古代都市の遺跡で寸劇を演じているような映画で、たとえて言えば、映画館で時々本編の前にご当地観光PR映画が流れますが、それを地元の劇団に依頼して出来上がったもののような映画です。

ほとんどのシーンが古代都市の遺跡や海辺の夕日や朝日(多分…)を背景にして撮られています。ですのでそれだけで見られるシーンも多少はあります。

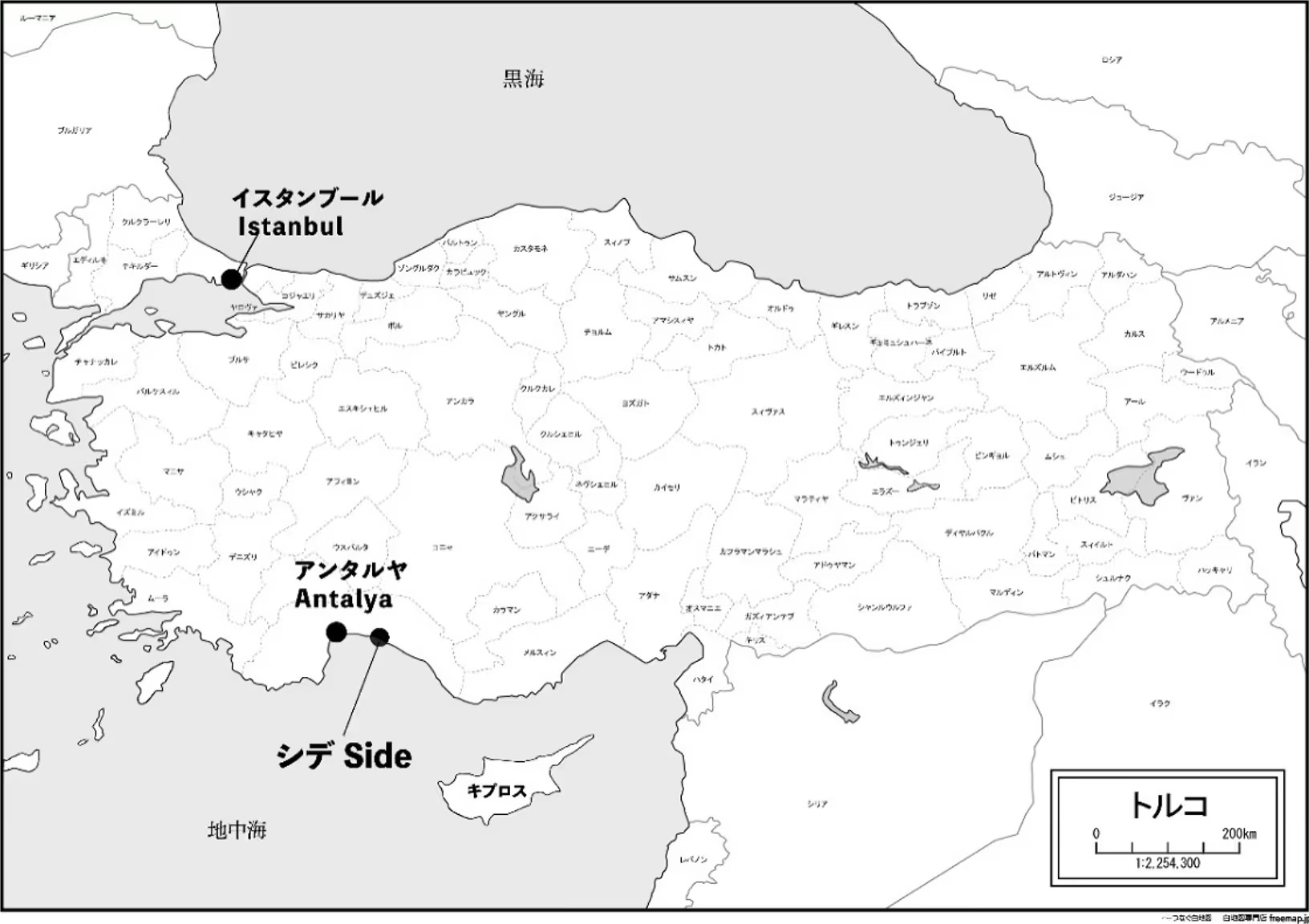

物語としては、ダフネという女性が母親を探すためにイスタンブールから古代都市シデにやってくる話です。

ギリシャの古代都市の遺跡のようです。

ダフネは孤児として育ったと言っています。映画冒頭、ダフネがバスでシデにやってきます。一人かなと思いますと後ろの座席に男性が座っており、途中で降りていきます。どういうこと? としばらくは何がどうなっているのかわからない状態ですが、その後、その男性の紹介ということで遺跡で一人の女性と出会い、さらにもう一人の若い女性が登場し、ここで理由のわからない寸劇が繰り広げられます。

ダフネが通訳のようなことをするんです。しばらく見ていてやっとわかりました。男性に紹介された女性は幽霊でした。その幽霊が生きている若い女性、つまりは自分の娘にあなたを捨てたんじゃないことをダフネを通じてわかってほしいと必死になっているシーンでした。

ダフネには幽霊が見えるということで、どこで知り合ったかはわかりませんが、幽霊であるバスの男性に導かれて母親に会いに来たということです。

スポンサーリンク

母親は異邦人、いや自由人…

その後も遺跡の各所であまり脈絡なく見える寸劇が続き、ダフネは母親を見つけます。母親は死んでいませんでした。シデでツアーガイドをしています。

ダフネは混乱してその場を立ち去り、イスタンブールへ帰ってしまいます。しかし、後日再びシデに戻り、母親に個人ツアーを依頼し、そして自分が娘であることを告げます。母親は自分は自由人であり世界中を旅してきたと言い、ある時、知り合った男性との間にあなたが生まれたと言います。

で、この母娘対面のポイントはなぜ捨てたのかということではなさそうで、母親は自分も幽霊が見えていたけれども自分の母親が亡くなったときに見えなくなった、だからあなたも私が死ねば見えなくなると言います。

どうやらこの映画が描きたかったことは、この世に未練があり、あの世にいけなくなった幽霊たちがいっぱいいて、そうした幽霊たちには手助けがいり、ダフネにはそういう役割があるということのようです(違っているかも…)。

すでにこれまでにも2、3シーン、海辺で幽霊が幽霊を海に送り出し、その幽霊はどんどん沖へ入っていき見えなくなるというシーンがありました。中には最後に飛び込む仕草をする幽霊もいました(笑)。

スポンサーリンク

ダフネは三途の川の渡し守…

ダフネは三途の川の渡し守みたいなもののようです。でもお金は取りませんし、衣服も剥ぎません。

ダフネが手助けする幽霊たちはこの人たちです。真ん中の男性がバスの中からの幽霊、左が最初にダフネを介して娘に話をしていた女性で、役割を知ったダフネは再度娘の前で、今度は心を込めて母親の思いを伝えます。娘も理解し感激していましたので母親の未練は消え、あの世に旅立っていきました。

右の女性は古代から幽霊のままの人物で言葉を忘れてしまっています。ダフネにここを掘れと言い、ダフネと母親が協力して掘りますと石版が見つかり、そこには何だったか(忘れました…)その女性の思いが書かれており、それを読んで記憶を取り戻しあの世に旅立っていきます。

そして真ん中の男性、ダフネがイスタンブールに戻ったときでしたか、テレビで息子がいなくなったという女性の報道映像が流れており、女性が持っている写真の人物がその男性でした。革命とか、1984年とか言っていたように思います。

未練の話をしていたかどうか記憶にありませんが、ダフネとその男性が海辺に座り、ダフネがお母さんに会いに行ってあげてと言い、その後、二人はお互いに見つめ合ってハグしたい気持ちだと言い合い、まるでラブシーンのようでした。

ハグしちゃダメなんですかね。

とにかく、それで終わっていたと思います。

スポンサーリンク

考察、感想:古代ギリシャの死生観?…

エミネ・ユルドゥルム監督、1979年生まれですから46歳くらいの方です。もっと若く、映画を撮り始めたばかりの監督かと思いながら見ていました。

IMDb には、プロデューサーとしては2008年くらいから、ライターとしては2013年くらいからのキャリアがあるとあります。

この映画の英題は「Apollon by Day Athena by Night」、トルコ語では「Gündüz Apollon Gece Athena」、多分同じ意味でしょう。「昼のアポロン、夜のアテネ」、何を指しているのかはわかりませんが、そのわからなさが映画にはあっていますね(笑)。

いや、わからないわけではありません。日本と同じような死生観が古代ギリシャにはあったのかなあなんて考えながら見ていました。