モノクロ映像、古くさい(と感じさせる)編集テクニック、チープ(にも見えるよう)なアナログ幻影映像、さらに全編余計なものをそぎ落とした構成、そういった様々の意図的な手法をどう理解すべきでしょう?

いったいいつの話かと思いながら見ていましたが、現代なんですね。

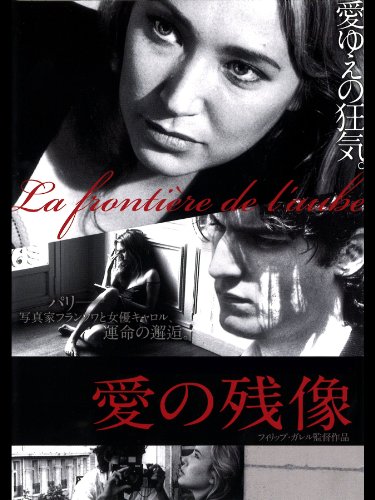

ストーリーはと言えば、下世話な言葉を使えば、不倫の果ての別れによる狂気で自ら命を絶った女が愛する男をあの世にまで連れて行く、といったまるで2時間ドラマのような愛憎劇なわけです。これを「ヌーヴェル・ヴァーグの後継者」と言われるフィリップ・ガレル監督が撮ればこうなるのかなあと、ある意味納得ではありますが、それにしても、なぜこれほどまでに高く評価され、人を引きつけるのか、不思議というほかありません。

結局、この映画、何も語らない(ふりをしている)ことがこのベタな話を違う次元に引き上げているような気がします。「愛する男(女)」や「愛される女(男)」を描いてはいても、決して「愛」そのもを語ろうとはしていません。それを埋めることを見る者にゆだねているようなところがあります。

キャロル(ローラ・スメット)とフランソワ(ルイ・ガレル)、この二人の出会いから始まり、二人の死によって終わるこの物語は、一瞬にして恋に落ちるほどの情熱、別れにより狂気に陥るほどの絶望、そして自ら命を絶つ絶対的決断、ドラマをつくる上での三大要素のようなこれらをテーマにしながら、映画的には、全く情熱的ではなく、見る者に絶望を共有させようともせず、二人はなんともあっけなく死の決断をくだしてしまいます。

そのことによって、見る者の観念は二人の間にマグマのような熱さを想像しながら、なぜか視覚に入ってくるものはそれとは全く相反した冷めた感覚となり、結局、二人の間は一貫して断絶しているのだと思い知らされます。およそ人間の思考は自己内在的なものから抜け出られなく、それこそが人が絶望に陥る根源であると言ってでもいるように。

何を書いているのか自分でも混乱してきましたが、まあそういうことです。語ることの楽しい映画だとは思います。

ところで、古くさい(と感じさせる)編集テクニックと書いたもののひとつ、一点から円に拡がって絞りを開くように画を見せていく手法、あるいはその逆のことを何と言うんだろうと思っていましたが、アイリスイン、アイリスアウトと言うらしいです。