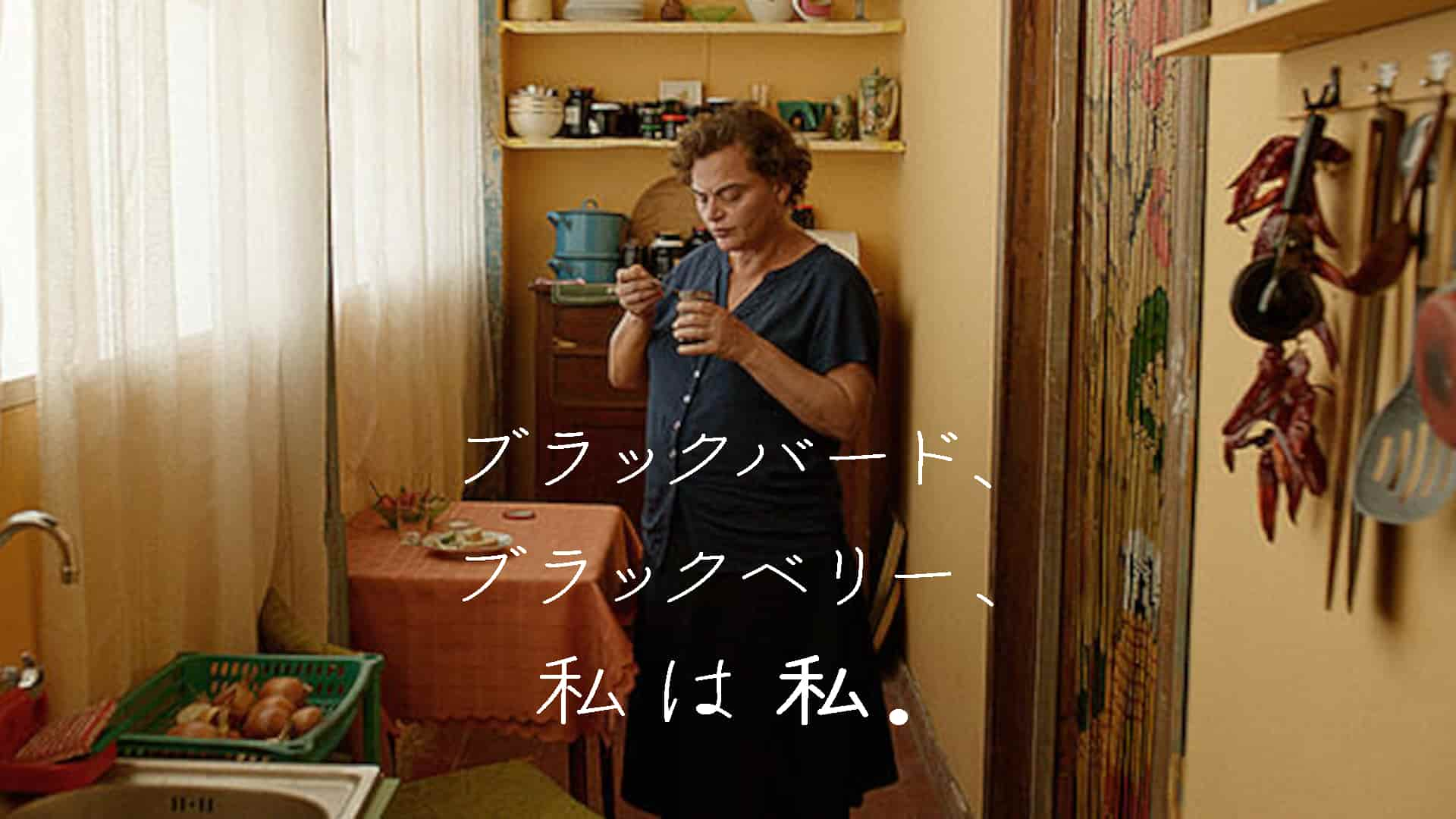

エレネ・ナヴェリアニ監督の男性嫌悪を感じる…

ジョージア映画です。監督はエレネ・ナヴェリアニさん、1985年生まれですから40歳くらいの方で現在はスイス在住のようです。この映画が長編三作目です。いろんな意味でユニークで面白い映画です。

スポンサーリンク

アキ・カウリスマキ監督を思わせる…

人物を捉える構図やカット割りはアキ・カウリスマキ監督を思わせます。その視点で見れば色彩感覚も似ているようにも見えてきます。ただ、物語や人物像はミニマムというわけではなく現実的でドラマ的です。

ジョージアの田舎で暮らす48歳のエテロ(エカ・チャヴレイシュヴィリ)が、あるとき死に直面する体験をし、その後、映画は理由を語っていませんのではっきりしませんが、きっと自らの人生を振り返って思い切った行動に出たのでしょう、愛(かどうかははっきりしないが…)に突っ走ります。

この場合エテロは大人ですのでちまちました行動はとりません(笑)。それなりに以前から気があったのだと思いますが、店に(エテロは日用品雑貨店をやっている…)商品の配達にくるムルマン(テミコ・チチナゼ)に自分から体を寄せてムルマンの顔を愛撫し、そしてセックスにおよびます。

演出とはいえ、これが男女逆であったらどうなんだろうということもあって気にはなりますが、ムルマンにお前も俺のことが好きだったのかと言わせていますので以前にムルマンの方から何らかのアクションがあったと考えるべきかと思います。それにその後のセックスにしてもムルマンを床に寝させてエテロが上になるように演出されていますので、一連の行為がエテロの意志であることを明確にしたかったのでしょう。

ムルマンが去った後、エテロは48歳にして処女を失ったとつぶやいています。

こんな台詞いらないんじゃないとは思いますが、原作があるようですので原作のものなのか、脚本を書いているエレネ・ナヴェリアニ監督の創作なのか、まあ余計なことではあります。

とにかくかなり大胆な始まりですし、またエテロを演じているエカ・チャヴレイシュヴィリさんの表情が読みにくいこともありますので、ユニークさが先に立ち、コメディ感も匂わせるちょっと不思議な感覚の映画です。

スポンサーリンク

エテロの孤独と人恋しさ…

エテロは独身です。両親と兄はすでに亡くなっており天涯孤独という設定です。母親はエテロを出産後すぐに亡くなっています。村の女たちはエテロの所為のようなことを言ったり、癌だったと言ったり、よくわかりません。父親と兄の死因は語っていませんがどちらもどうしようもない人だったと言われています。

住まいには父親と兄の写真が壁に掛けられ、母親の写真がチェストの上に置かれています。どういう流れであったか記憶していませんが、父親と兄の写真を外して引き出しにしまい、母親の写真をよく見える位置に置くシーン、そしてその逆のシーンが2、3シーンあり、その行為自体は母親への思いの現れであることはわかるのですが、なぜ今? というのことがよくわかりません。振り返ってからのことでしたので誰かに見せるためだったのかも知れません。

家族関係の描写はこれだけですが、後に唐突にエテロが母親の墓に寄り添っているワンカットが入ります。

エテロの意識の流れを追っていこうと思って見ていますとかなりわかりにくい映画で、それが逆にユニークで面白く感じる理由でもあるのですが、結局、エテロは孤独を感じてはいるがそれでいいと思っているということなんだろうと思います。

その孤独が強迫観念となって押し寄せる(多分…)ことになる事件が映画冒頭に起きます。

エテロが崖の上でブラックベリーを採取しています。崖の下の川は濁流です。ブラックバードの鳴き声に気を取られます。その瞬間足元が崩れてエテロは崖を滑り落ちていきます。途中で何かを掴み、なんとか崖を登りきって九死に一生を得ます。その帰り道、エテロは橋の上から村人たちが河原に打ち上げられた溺死死体を囲んでいるところを見ます。自分が溺れ死んだという妄想です。

そしてエテロは愛なのかセックスなのかわかりませんが、要は孤独と裏表の関係にある人恋しさからムルマンと関係を持つことになります。

スポンサーリンク

エレネ・ナヴェリアニ監督の男性嫌悪…

この映画、ある意味寓話的といえるかも知れません。人物配置が類型的です。

まずは男。エテロは、ただひとり男の登場人物であるムルマンに男はみんなどうしようもないがあなたは優しいと言い、村の女たちとの男をめぐる会話では家の中に精液を撒き散らかされたらたまらないなどと言い返し、町のカフェで侮辱的な言葉をかける男には結婚とペニスが幸せをもたらすなら世の女たちはみな幸せなはずだと突き放します。

村の女たちも類型的です。みなで集まっては噂話に興じる存在です。エテロが道を歩いていれば家の中で陰口を叩きます。エテロが独身であることを揶揄し、結婚していない女は人ではないと思っているかのようです。エテロの体型をからかうためなのか皆痩せた人物になっています。

年若い女たちは村の女たちと立ち位置が変えてあります。村の女のひとりに娘がいます。この娘はエテロとごく一般的な会話ができる距離感に置かれています。娘のほうが周りのことに無関心ということではありますが、2シーンほどエテロがその娘にこだわりなく質問するシーンがあります。ひとつ目は忘れてしまいましたが、ふたつ目はネットで子宮癌の症状を調べてほしいというものです。黒いおりものがあったために不安になったということです。

さらに、町のショップの若いふたりの女性店員(だと思う…)にトビリシの病院とホテルを教えてほしいと尋ねるシーンがあります。そのふたりの設定をレズビアンとしているのかなと思ったこともあって印象に残っているのですが、エテロがごく自然な会話をするのはこれら若い女性たちとだけです。

レズビアンつながりでもうひとつ、エテロがムルマンに自分の若い頃の話をするシーンがあり、同級生の女の子が好きだったと言い、大人になってからその子はろくでもない男と結婚したと語っていました。

実際にどうかはわかりませんが、この映画からはエレネ・ナヴェリアニ監督のすごい男性嫌悪が感じられます。

スポンサーリンク

そして、最後に思わぬドラマが…

という枠組みの中でエテロとムルマンの関係は続きます。ムルマンには妻子もいるようですので下世話な言葉で言えば不倫です。エテロはムルマンに誰にも言わないでと言い、会うのは逢瀬ということになります。

ムルマンからバスに乗り2つ目で降りて森を抜けた道路で待てという指示が来たり、ムルマンが配達の際に助手をつけたために話をすることもままならなくなり、サングラスを忘れたなどと子供だましのような嘘をついて店にもどり、約束を取り付けたものの本当にサングラスを忘れていくといったギャグかなと思うようなシーンもあります。

ある日、ムルマンがトルコへ出稼ぎに行くことになったとやってきます。ひと月分が一日で稼げるなんて言っています。そして、エテロにも一緒に来てくれ、トルコには清掃の仕事もあるから一緒に暮らそうと言います。

エテロは、今さらここを離れて清掃の仕事などしたくないときっぱりと断ります。ムルマンは考えておいてくれと言い去っていきます。後にもう一度説得しようと戻って来ていました。ムルマンが本当にエテロを愛していることを見せたかったのか、中にはまともな男もいるということなのか、その際エテロがなんと言ったのか記憶していませんので間違いかもしれません。

で、ラストには思わぬドラマが待っています。

黒いおりもので子宮癌を疑ったエテロはトビリシの病院で診察を受けます。エコー検査です。看護師(多分…)が検査を終えて部屋から出ていきます。しばらくして高齢の男性医師が足早にやってきます。医師は再度エコー検査で確認し、おめでとう、懐妊ですと告げてさっさと去っていきます。

こういう映画ですからこういう人物配置や演出もすごい気になるのですが(気にしすぎ(笑)…)、ここはそんなことよりもエテロです。その後エテロはカフェでお決まりのナポレオンケーキ(ミルフィーユ)を食べながら嗚咽を漏らします。

エテロの表情からはその嗚咽の意味は読み取れません。

私は人生終わったということだと思います。

女性のキャラはまったく違いますが、似たような設定のチリの映画があります。