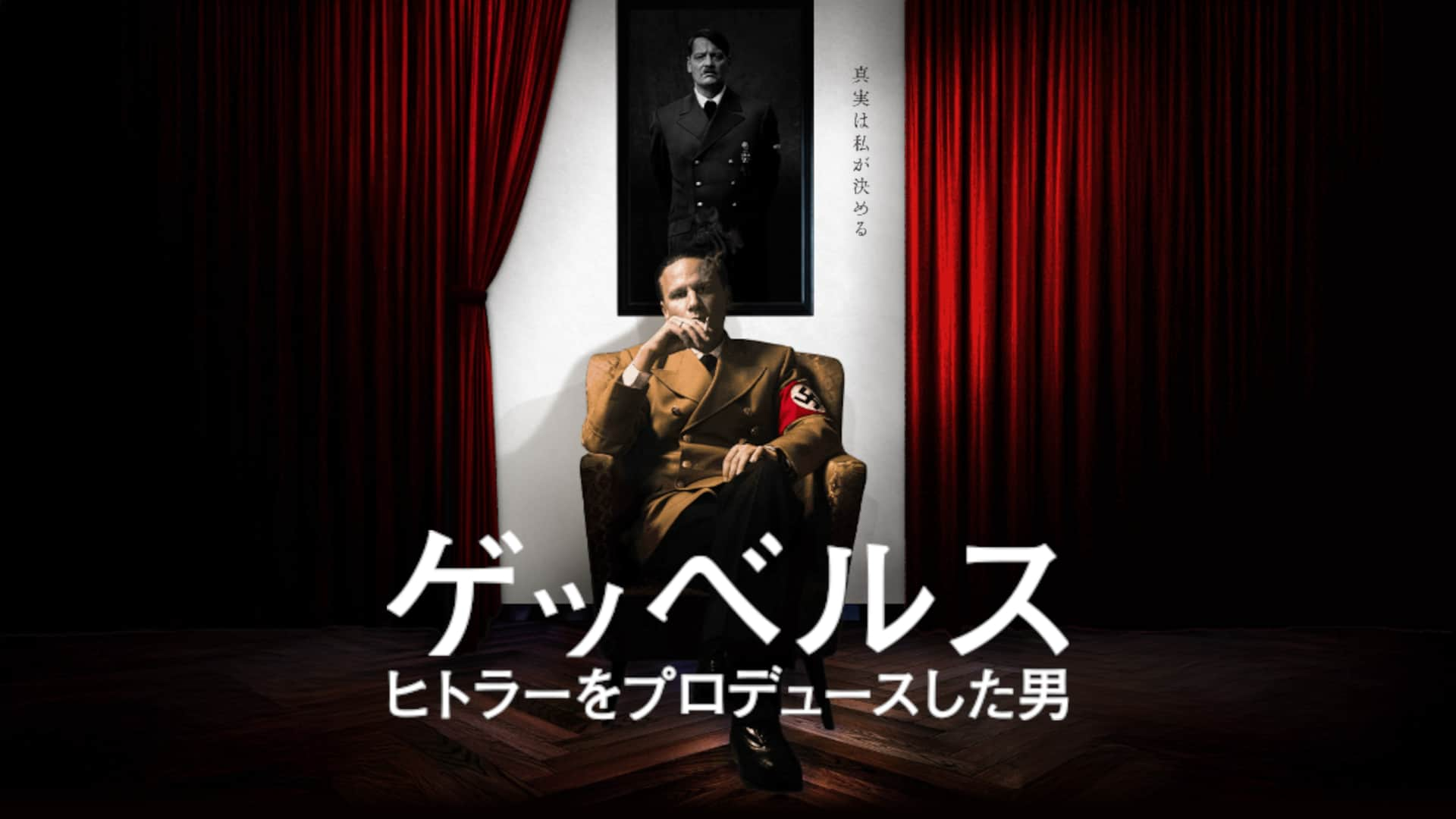

プロパガンダの真実は室内劇では描けない…

ナチスものはもう見ないと決めていたのに魔が差したようにポチッとしてしまいました。

スポンサーリンク

ドイツかオーストリアのテレビでどうぞ…

やはりやめておくべきでした。

映画としてみるべきものがありません。ヨーゼフ・ゲッベルスを使っておよそ1937年あたりから1945年5月あたりまでのナチ党の盛衰と戦争の経緯をざっと語っているだけの映画です。

本当にざっとです。

いくらゲッベルスがこう言った、ああ言ったからこうした史実が生まれたと語ったところでそのプロパガンダがどのように大衆に浸透し、それにより大衆がどう行動し、その結果どのような恐ろしい現実が生まれたのかを描かなければプロパガンダの真実は描けません。

ほぼ室内劇のつくりであり、そこにかなり頻繁に当時の実写フィルムが挿入されます。たとえばヒトラーがバルコニーで演説するシーンがあるとしますと、まず室内のシーンとしてヒトラーとゲッベルスが話しているカットがあり、やがてヒトラーがバルコニーに向かいますとそこで屋外からヒトラーを撮った実写フィルムに切り替わります。

この手法がかなりたくさん使われています。ですので室内以外の実際に何が起きているかの屋外のシーンは少なく、あるにはあるのですがしょぼいです。かなり低予算の映画だと思います。

日本にまで持ってきて劇場公開するような映画ではありません。

まったく意味がないということではなくドイツやオーストリアのテレビで流すべきテレビドラマということです。

プロパガンダの真実は室内劇では描けません。

スポンサーリンク

また起こり得るではなく、また起こし得る…

プレミア上映のミュンヘン映画祭では観客賞を受賞し、その後ヨーロッパ各地でも上映されたらしく、賛否両論といった記事もあります。

どう受け止められて賛否両論なのかはわかりませんが、この映画を見てプロパガンダというものの恐ろしさは伝わってきませんし、ましてやこの映画の室内で語られていることと現実に起きたユダヤ人虐殺の事実を結びつけて感じることは難しいのではないかと思います。映画にその実写フィルムが使われているのにです。

ただ、ヨアヒム・A・ラング監督は、今世界中で極右政党が台頭し、ナチスドイツの犯罪が軽視されていると前置きしたうえで、

For me, the quote by Auschwitz survivor Primo Levi that begins and ends our film holds true: “It happened, and therefore it can happen again. That is the core of what we have to say”.

私にとっては、映画の冒頭と最後に引用したアウシュビッツ・サバイバーであるプリモ・レーヴィの言葉「それは起こった。だからまた起こり得る。それが私たちの伝えたいことの核心です」こそが真実である。

(https://irresistiblemagazine.com.au/film-review-fuhrer-and-seducer/)

と語っているそうです。

常々思うことは、こういう悪いやつがいたから悪いことが起きたといくら語っても、いや語れば語るほど、その悪いやつは他者化されるんじゃないかということです。

この映画で言えば、ゲッベルスのプロパガンダに乗った人間たちがいるからこそ戦争に突っ走ったわけですし、ユダヤ人虐殺も起きたわけです。自分もそのひとりになり得たかも知れないと思わせる映画でなければ「また起こり得る」のではないかと思います。

さらに言えば、アウシュビッツ・サバイバーでない我々は「また起こり得る」ではなく「また起こし得る」と考えなくてはいけないような気がします。

もちろん対岸の火事ではないという意味においてです。

映画の内容を何も書くことなく終わってしまいました。率直なところ、あらためて書くほどのことはなく、ウィキペディアの「ヨーゼフ・ゲッベルス」の項目でも読んだほうがいいということです。