マシュー・ランキン監督談「テーマは人に優しくすること」って映画が優しくないじゃん(笑)…

これはまたシュールで難解な映画でした。この映画は一体何だったんだと日本の公式サイトを見てみましたら、マシュー・ランキン監督が「この映画の主要なテーマの一つは“人に優しくすること” 」と語っているとあり、思わず、ウソ! 優しくないじゃんと声が出そうになりました(笑)。

スポンサーリンク

子どもたちのシーンは「友だちのうちはどこ?」かな…

ストーリーという意味での物語は、氷の中のお金をめぐる子どもたちの話と、モントリオールでの仕事を辞めてウィニペグの母の元に帰ることにした男の話が最後にひとつになるということなんですが、母親の面倒を見ているマスードという男はウィニペグに帰ってきた男マシューの分身、あるいはそのすべてがマシューの妄想というつくりかもしれません。

まあ、よくわからないながらも見た直後にそう感じたということなんですが、いずれにしてもこの映画は日本で暮らす日本語話者である者が直感的になにかを感じるような映画ではなさそうです。

いろいろ調べればなにかわかるかもしれませんが、それがわかったからと言って映画を感じたことにはなりませんので、見た直後になんとなく感じたことを書いて終わりにします(笑)。

映画は学校のシーンから始まり、しばらくはその子どもたちの話が続きます。このパートはイラン映画っぽいですね。アッバス・キアロスタミ監督の「友だちのうちはどこ?」を思い起こさせます。

スポンサーリンク

シュールなツアーガイドのシーンは誰の、だろう…

ツアーガイドのシーンが一番シュールです。見始めてしばらくは登場人物を整理できなかったのですがあれはマスードだったようです。

水の出ない噴水、それも警備員に30秒しか立ち止まってはいけないと言われたり、走行音やクラクションがかなり強調された高速道路脇の慰霊碑(だったか…)や墓地、置き忘れたかばんが残されたままのベンチ、マスードはそれらを歴史的文化的価値があるかの如く淡々と説明していきます。

これらのシーンは面白いですね。

最初に映画自体をシュールと書きましたが、考えてみれば、シュールなのはこのツアーガイドのシーンだけで、他の子どもたちのシーンも、ウィニペグの町並みやそこに登場する人間たちも、マシューが仕事をやめると告げるシーンやその後の母親探しの旅も結構叙情的です。

クリスマスツリーの被り物の人物にしても奇妙ではあってもシュールじゃないですもんね(笑)。

スポンサーリンク

マシュー・ランキン監督の内なる故郷への帰郷かな…

映画の中のマシューはマシュー・ランキン監督本人が演じていたようです。それからすればやはりこの映画マシュー・ランキン監督の内なる妄想の故郷への帰郷ということでしょう。

なぜそれがイランなのかは本人に聞かないとわかりません。本人のウィキペディアを読む限りではイランにルーツがあるわけでもなさそうです。ただ、ウィニペグ生まれではあります。

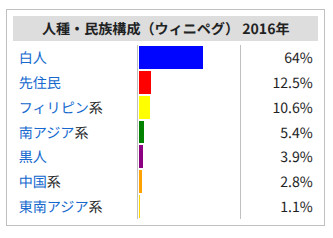

言うまでもなくカナダはケベック州などのフランス語圏と他の英語圏と文化的にもかなり違うようですし、先住民もかなり多様だと思います。ただ、ウィキペディアのウィニペグの項目を見ますと2016年のデータではありますがイラン系の住民が特に多いわけではなさそうです。

おそらくマシュー・ランキン監督の個人的な思い入れがあるのでしょう。イラン映画かもしれません。

ラストシーンで氷の穴に水を入れてお金を入れたのはマシューでしたか、マスードでしたか、まあ同一人物であると考えればどちらでも同じことで、もう一度やり直したいということなんですかね。

とにかく、日本で安穏と暮らしていますとなかなか感じることの難しい映画でした。