牢獄のチャーリーは鉄格子越しにアルメニア人夫婦を描いた無声映画を見る…

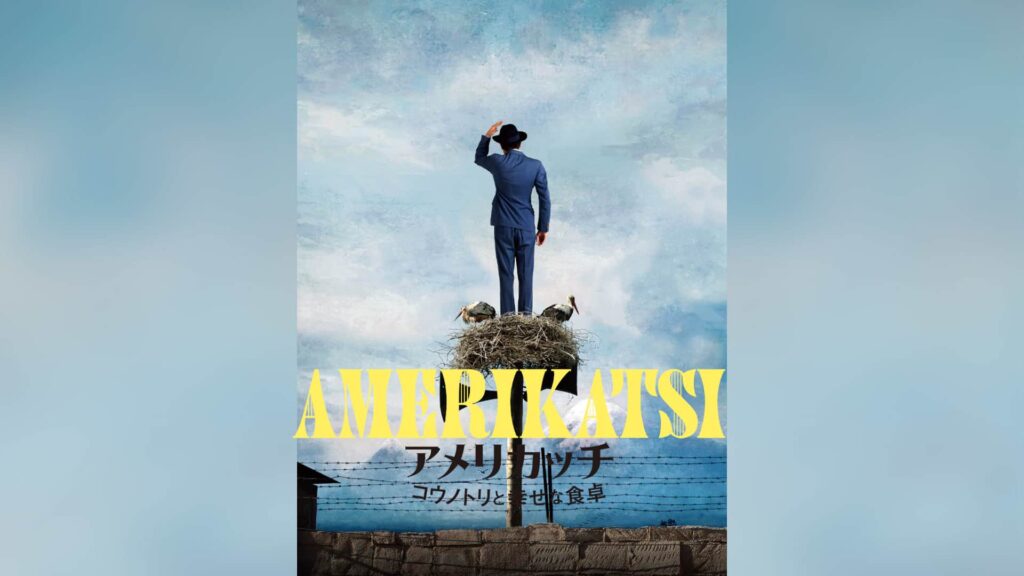

原題の「Amerikatsi」はアルメニア語でアメリカ人という意味らしいです。20世紀初頭に起きたアルメニア人大虐殺を逃れてアメリカに渡った子どもが成人し、第二次世界大戦後のソ連邦統治下の故郷アルメニアに戻ったものの、アメリカのスパイと認定されて投獄されるという話です。シリアス系ではなく感傷的なコメディドラマです。

スポンサーリンク

アルメニア人大虐殺(ジェノサイド)…

映画冒頭に、20世紀初頭に起きたオスマントルコによるアルメニア人大虐殺(ジェノサイド)が描かれ、映画の主人公である幼い頃のチャーリーがアメリカに逃れるシーンがあります。

ジェノサイドは歴史上数え切れないほど世界中で起きていますが、このオスマントルコによるアルメニア人大虐殺はその後に起きるホロコーストにも匹敵する大虐殺で犠牲者は100万人前後ではないかと言われています。

このアルメニア人大虐殺は現在でもアルメニアとトルコの間で犠牲者の数などをめぐって論争が続いているようです。映画にもなっています。私が見ているものではファティ・アキン監督の「消えた声が、その名を呼ぶ」と「ホテル・ルワンダ」の監督であるテリー・ジョージ監督の「The PROMISE 君への誓い」があります。

スポンサーリンク

そして、大虐殺からおよそ30年後…

この映画「アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓」はその大虐殺からおよそ30年後の1948年からの数年を描いた映画です。

1948年、成人したチャーリー(監督でもあるマイケル・グールジャン)は故郷アルメニアに帰国します。言うまでもありませんがこの時アルメニアはソビエト連邦構成国のアルメニア・ソビエト社会主義共和国となっています。

話はまた歴史の話に戻ってしまいますが、上のリンク先のウィキペディアを読んでみますと、2つの大戦の間の時代もアルメニアにとってはひどいものです。映画の中でチャーリーと心を通わす刑務所の監視員は著名な画家であったのに教会を描いただけで迫害されている設定ですが、実際多くの司祭が逮捕されて銃殺されているようです。

また、この映画のチャーリーが帰国することになったのは当時のソ連邦の最高権力者であるスターリンが戦後のアルメニア復興を掲げて行った帰還キャンペーンによるものなんですが、その10年前くらいの1936年あたりでは「スターリンとベリヤはアルメニアの人口を70万人まで減らしてグルジア(ジョージア)へ併合することを目論んで、アルメニア人をシベリアへ追放した(ウィキペディア)」とあります。

無茶苦茶ですね。ちなみにスターリンはジョージア出身です。

映画でもそうした権力者の横暴や残虐さは描かれはしますが、あくまでも寓話的であり、むしろ滑稽さが強調されているところもあります。

チャーリーは帰国したばかりです。アルメニア語もロシア語も話せません。町なかで食料配給(だったか…)が行われています。チャーリーはたまたまその混乱に巻き込まれた子どもを助けます。子どもの母親ソナ(ネリ・ウヴァロワ)は英語が話せ、チャーリーをディナーに招待します。ソナの夫は共産党の高官ドミトリー(ミハイル・トルヒン)です。ソナは夫にチャーリーの仕事の面倒をみるよう頼みます。

との前段があり、ここからが映画の本題です。

スポンサーリンク

チャーリー、投獄される…

ドミトリーはチャーリーに仕事を与えるどころがスパイの嫌疑をかけて逮捕させます。チャーリーは根っからの楽天家である上にロシア語がわかりませんので、あれよあれよという間にスパイであると認める調書にサインさせられて投獄されてしまいます。

最初に書きましたようにこの映画、シリアス系ではなく感傷的なコメディが持ち味の映画です。チャーリーが絶望的になることはありません。どんな境遇に置かれても前向きに考えて生きようとします。

ある時、牢獄の鉄格子から向かいの夫婦の生活が見えることに気づき、そのふたりを注視することが日課になっていきます。夫は画家のようです。夫婦は愛し合っていますが妻は夫が絵を描くことを好ましく思っていないようです。

と進むのですが、ただ、こうしたことがわかってくるのは看守たちの会話などによって徐々にであって、しばらくと言いますかかなり長い間、当然ながら夫婦の会話は聞こえないわけですし、チャーリーから見た目のかなり遠い画のシーンが続きますのでやや退屈です。このあたりに何かもう一つ工夫が必要だったと思います。シーンとしても大きな変化がなく繰り返しになりますのでいろいろやっているにしても単調ではあります。

すでに書きましたがその夫は著名な画家であったものの教会を描いたために今は刑務所の監視塔で働かせられています。チャーリーがそれに気づくのも後半になってからです。

チャーリーは夫婦の日々の生活に自分を重ね合わせるようになっていきます。おそらくそれはアメリカ人として育った自分自身のアルメニア人回帰の過程なんだろうと思います。夫婦が友人たちを呼んで賑やかな宴会を開けば、その様子を鉄格子越しに見ながらその一員のように粗末な食事をおいしそうに頬張って楽しみ、夫婦が言い争いをすれば悲しげな顔でそれを見つめたりします。夫がアルメニア人の聖地(らしい…)アララト山を描けば、自分もこっそり持ち帰った作業場の石や土を使い、貼り絵のように山を描き、空の青色がないとみればふと目に入った青色の食器を盗んで持ち帰り、細かく割って貼り付けて空にします。

そしてある時、夫婦に決定的な別れが訪れます。妻は夫が絵を描くことをやめないがためにその道具を物置にしまい、鍵をかけて、夫が気づけばとのかすかな願いを込めて鍵をテーブルの上の天使をかたどった花瓶に掛けて出ていってしまいます。

その一部始終を為すすべもなく見つめるチャーリーです。

スポンサーリンク

チャーリーは窓から無声映画を見る…

チャーリーは、妻を失い絵を描くこともできなくなった監視員に自分を重ね合わせて悲しみます。

そしてある時、鍵のありかを画家に伝えようと思い立ち、すでに親しくなっている看守を介して自分の描いたアララト山の絵に鍵のありかを書いて渡します。でも、うまくいきません。また、雪の積もったある冬の日ことです。チャーリーは看守の静止も聞かず監視塔から見える場所に駆け出して雪の上に身体を投げ出し手を動かしてスノーエンジェルを描きます。

やっと気づいた画家は天使の花瓶に掛けられた倉庫の鍵を見つけます。そして向かいの牢獄を見上げ、誰かはわからないが囚人が自分たちの生活を見ていたことを知ります。とっさに隠れるチャーリーです。再び覗いたその窓にはカーテンで閉ざされています。

チャーリーはやったと思う反面、他人の私生活を覗いていたことを思い知らされて自己嫌悪にも陥ります(多分そういうこと…)。

ある日のこと、食事のトレイに普段はない包みが置かれています。食事自体も豪華だったように思いますが、とにかく包みを開きますとバターが入っています。画家です。窓から覗きますと画家がパンにバターを塗っている姿が目に入ります。そしてふたりの目があいます。

かなり渋い展開ですね。おそらく画家は見られていたことを恥ずかしくも思い、また必死に鍵のありかを教えてくれたことに感謝するという相反する気持ちで葛藤していたということだと思います。そして、それを乗り越えて自分自身も変わったということを見せているんでしょう。

その後画家は紙や絵の材料を看守経由で届けたりと、対面したり言葉をかわすこともなくふたりの交流は続いていきます。そして、妻も戻り仲直りします。また、賑やかな宴会が開かれたりします。

こうした画家夫婦のシーンはすべてチャーリーの見た目の画で描かれ、口が動いていても何を話しているかはわかりません。これはある種の無声映画です。チャーリーを牢獄に追いやった権力者たちはチャーリーを揶揄するようにチャップリンと呼んだりするわけですが、マイケル・グールジャン監督はこの映画をつくる上で多くの点でチャップリンを意識しているんだと思います。チャーリーを監督自身が演じていることもそのひとつでしょう。

スポンサーリンク

チャップリン的な感傷的寓話…

チャーリーたちアルメニア人帰還者たちにシベリア送りの危機が訪れます。

しかし、たまたま刑務所を訪れていたソナがチャーリーを見つけ、夫ドミトリーを問い詰めます。

で、チャーリーは解放されて…、とはいきません。こうしたところが単純なコメディではないよということでしょう。チャップリン的な感傷的な寓話ということです。

ドミトリーは中間管理職的な権力者設定になっており、チャーリーの自白調書をモスクワに送っているからどうしようないとか言っています。ただシベリア送りは撤回され、再びチャーリーの刑務所暮らしが始まります。

チャーリーと画家の近くて遠い交流は続き、ある日の宴会のシーンです。チャーリーは他の客と一緒にテーブルに向かって座っています。チャーリーの妄想シーンです。現実のチャーリーは牢獄でアルメニア式の乾杯は最初は主賓に対してなどとつぶやいています。そして、鉄格子から画家の家を覗きますと、画家がチャーリーに向かって杯を掲げています。多幸感に包まれるチャーリーです。

1953年、スターリンが亡くなり、フルシチョフが最高権力者の地位につきます。

やっとチャーリーは解放されます。そして、すでに引っ越して空き室となっている画家の部屋を訪れ、向かいの刑務所の鉄格子が掛けられた小さな窓を見つめます。

スポンサーリンク

グールジャン監督のインタビュー記事…

いくつかマイケル・グールジャン監督のインタビュー記事を読んでみました。

このインタビュー記事によれば、マイケル・グールジャン監督自身はアルメニア系アメリカ人ですが、祖父母はアルメニアで生まれ育ちジェノサイドを逃れたサバイバーであり、その後アメリカに移住したとのことです。エンドロールに「祖父に捧ぐ」といった献辞があったと思います。

グールジャン監督が初めてアルメニアを訪れたのは2006年とのことで、食事文化の違いに驚いたと語っています。アメリカではファーストフードで済ますことも多いがアルメニアでは皆で飲んで食べて語り合いながら5時間くらいも過ごすことがあり驚いたそうです。

これは映画にも現れていますね。

という、描かれる内容を除きますと心地よい映画でした。ただ、映画のつくりとしては古さを感じます。

![リズム(RHYTHM) ハンディファン 2025 大風量 静音 3WAY (手持ち 首掛け 卓上) [国内メーカー] 風量5段階 Type-C対応 カラビナ&ストラップ付き 小型 携帯扇風機 Silky Wind Mobile 3.2 ダークグレー 9ZF040RH82](https://m.media-amazon.com/images/I/41KpsPS9pHL._SL500_.jpg)