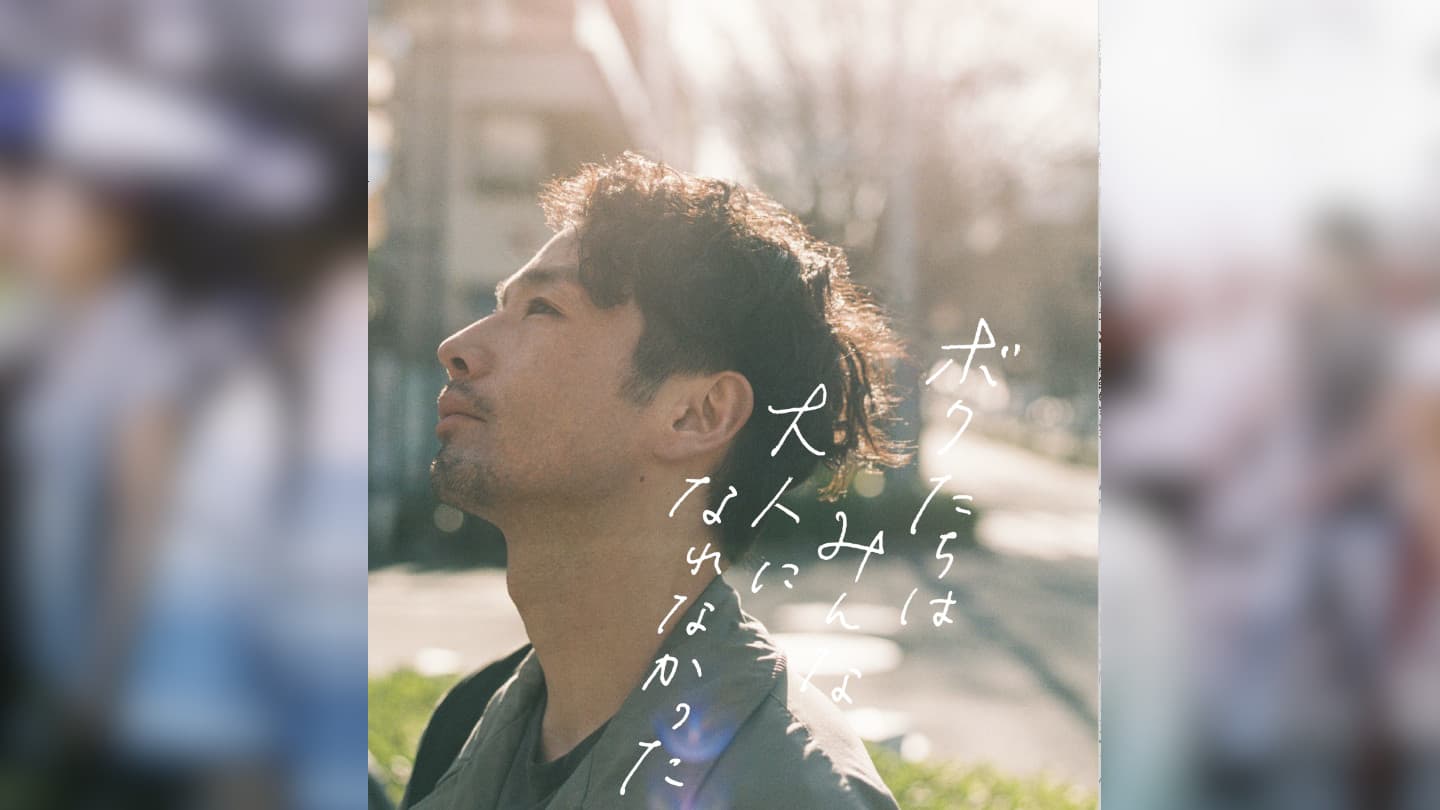

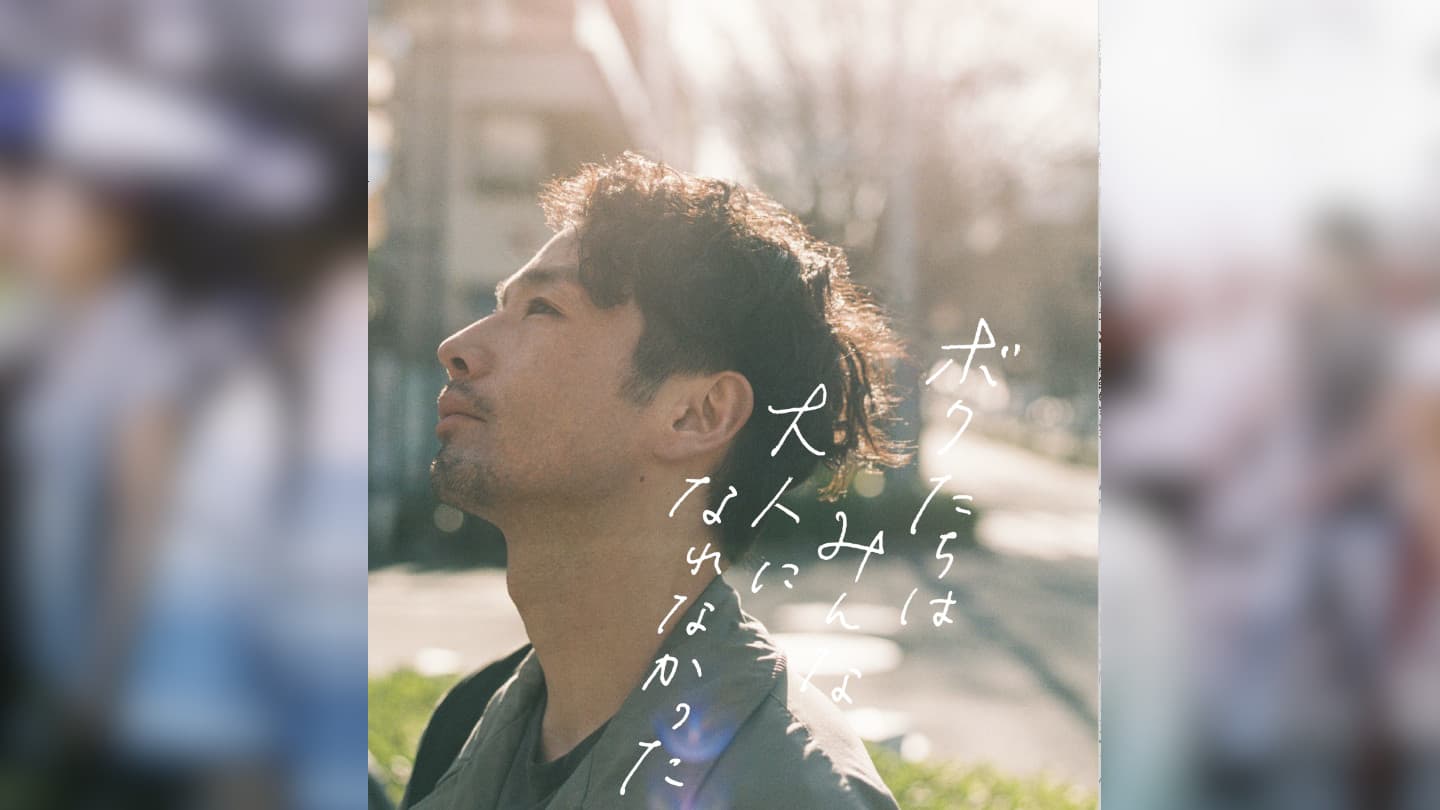

なれなかったのではなく、なりたくなかったボクたちの25年

ああ、これが2020年の日本なんだなあとつくづく感慨にふけざるを得ないような映画です。

残るのは虚しさだけ

失われた20年、あるいは30年とよく言いますが、本当に何もなかった、なにも残さなかった20年、30年が描かれている映画です。

46歳の佐藤誠(森山未來)の25年間が2020年から1995年の過去へと逆回しで描かれていきます。

佐藤、加藤に会う

映画とは逆に時間軸どおりに1995年(の少し前だと思う)から書きますと、お菓子工場で働く佐藤は、同僚のオネエ言葉で話す七瀬(篠原篤)に勧められ、雑誌の文通コーナーで「犬キャラ」を名乗る女性に手紙を出します。「犬キャラ」のペンネームが小沢健二の一作目のアルバム「犬は吠えるがキャラバンは進む」から取ったことがわかり興味を持ったからです。

数回(はっきりしない)の手紙のやり取りをした後、実際に会うことになります。ふたりとも緊張のしまくりで会話も弾みません。「犬キャラ」は加藤かおり(伊藤沙莉)と名乗ります。

佐藤、加藤なんてありふれた名前にしているのも「ボクたちはみんな」のタイトルに通じているのだと思いますが、これは特別な話じゃない、特別になりたかったけどなれなかったという自嘲的な意味合いからでしょう。加藤は「普通」であることを忌避しながら、結局佐藤と別れ、2020年の今、結婚して子どもの写真をフェイスブックに上げるという「普通」の人間になっています。

佐藤、テレビ局の下請け仕事に就く

佐藤は仕事を変えようと思い(理由は語られない)テレビ局の下請けの制作会社の面接を受けます。会社といってもまだ起業したばかりのようで社長ひとりです。同時に面接を受けた関口(東出昌大)とともに即採用です。

この映画、一体何をやりたいのかよくわかりませんが、とにかくすべてが適当です。この社長、未経験どころかパソコンも触ったことがなさそうなそのふたりにこれ読んどいてと、フォトショとイラレのマニュアルを渡してよろしくねなんて言っています。

この後(ではなく、逆に映画の最初からここまで)テレビ局の制作現場の適当さとテレビ局の人間の横暴さと、そして今だあの業界ではバブル期のような能天気さと馬鹿さ加減が横行しているような描写が続きます。

映画とは言え、もういいよと言いたくなるくらいのしょうもなさですが、森義仁監督自身が業界人ですので、なんなんでしょう、茶化しているのか、自虐的に自己肯定しているのか、それにしてももう少しちゃんと描いたらと思います。

佐藤と加藤、ラブホテルへいく

佐藤が加藤に就職決まったよと電話をしています。

「おめでとう、お祝いしなくっちゃ」

「どこか行く?」

「ラブホテルとか?」

と言い、さらに台詞は忘れましたが、おめでたい時はいつもふたりで過ごすのというようなことを言い、恋人関係になった人が過去にいるようなことを言っていたと思います。

後日、ふたりはラブホテルに入ります。加藤は「私、初めてなの」と言います。

その後、このラブホテルはふたりの行きつけのホテルとなります。天井には宇宙の星が描かれており、ふたりの何とかの世界みたいなことをナレーションで入れていました。

後に(映画では前に)加藤が受付の叔母さんに梨だったかを差し入れしていました。

普通が嫌いな加藤

「ボクは彼女と出会い、生まれて初めて頑張りたいと思った。“普通”が嫌いな彼女に認められたくて、映像業界の末端でがむしゃらに働いた日々」

公式サイトのコピーのこういう映画かなと思って見に行きましたが、伊藤沙莉さんの出番の少ないことといったらありません。それに佐藤が「生まれ初めて頑張りたい」と思ったところなどまったく描かれていません。加藤が「普通が嫌いな」ところもまったく描かれていません。

とにかく、佐藤と関口はがむしゃらではなく、まるで奴隷状態で働かされています。そこに加藤からポケベルが入り(ん? ここはガラケーだったか?)、佐藤が公衆電話から電話しますと、今からドライブに行こうと強引に誘われます。佐藤は仕事が…と言って渋りますが、関口に後押しされドライブに出掛けます。

目的地なしの自由気ままなドライブです。

この後ふたりの別れになりますので、本当はこういうシーンで盛り上げておかないといけないんですが、まったく盛り上がりません。田園風景での逆光のシーンなんて、ここで切なさを出さなくて何のシーン?!というくらいですが、まったく持ってつまらないです。

逆回しだから盛り上がらないか、切なさも無理か…(涙)。

突然の別れ

1999年の大晦日、ふたりはラブホテルで過ごしています。佐藤は、来年、いや今年、うちで一緒に住まないかと言います。加藤が何と答えたか記憶していませんので多分答えなかったのでしょう。そして翌朝、分かれ道で、加藤がじゃあここでと言います。駅こっちだよと驚く佐藤に、加藤はちょっと用があるからと言い、歩き始め、そしてしばらくして振り返り、今度CD持ってくからねと言い残して去っていきます。

佐藤の不安げな顔、なにか予感がしたのでしょう。それが加藤との別れです。

そんなことあるかい! と思いますが(笑)、原作がネット小説らしいですのでこれでもいいのかもしれません。

恋愛ドラマではなく、業界の内幕ドラマ?

この映画、宣伝コピーが「今もっとも共感を呼ぶベストセラー恋愛小説、待望の映画化!」となっていますので恋愛ドラマかと思いましたが、映画の半分(以上)くらいはテレビ業界のバカさ加減の内幕ドラマのような映画です。

最初に書きましたのように時間軸を逆から描いていますので、映画の最初から半分くらい、印象としてはもっとですが、佐藤たちが関わっているテレビ番組、多分バラエティとか情報番組と称しているゴシップ番組だと思いますが、それに関わるプロデューサーの横暴やその周辺のよくわからないバブリーな人物たち、そして適当にやっときゃいいんだよとうそぶく佐藤の会社の社長などなど、さらに多少はやる気もあった佐藤もいつの間にやら部下にこだわりなんていらないんだよと言ってしまうという様が延々と描かれていきます。

それとともに、その関係者なんですが何をやっているかわからない男が売春斡旋で逮捕されるとかも描かれています。

といっても、そこで働く、というよりも働かされている女性スー(SUMIRE)と佐藤との関係がまるで昭和の情愛もののように描かれたりします。

スーが佐藤を見て「私は孤独な人がすぐにわかるの」と言ったり、スーと佐藤が一緒にいるときにスーに売春の仕事が入り、スーはあえて自分の素性を話し、終わるまで待っていてと言い、終わった後、外を見れば佐藤がじっと待っているところを見て、駆け下りて抱きつくなんてところは、おそらく脚本の高田亮氏のものじゃないかと思います。

高田亮氏はこういう昭和の情愛的なシナリオを書く脚本家です。原作のものであればすみません(ペコリ)。

他に、佐藤がつきあっていた女性(大島優子)が結婚を前提にしていたらしく、一向に煮えきらない佐藤に、私の時間を返してと叫ぶシーンもあります。

お菓子工場の同僚の七瀬が工場をやめてバーを始め、佐藤も常連になったりもします。しかし、七瀬は、客たちは店でうっぷんを晴らして帰っていけばいいけど、自分はたまるばかりなのよねと言って店をやめてしまいます。

関口はなにか起業していたように記憶していますが、とにかく逆回しがマイナス面だけで一向にプラスに機能していません。

逆回しの失敗

原作を知りませんので何とも言えませんが、おそらく原作は2020年からの回想でしょう。それを単純な逆回しにしていることがそもそもの失敗です。情感がまったくありません。

単調です。

あるいは、原作自体に現在がまったくなく、すべて過去への郷愁なのかもしれません。回想というのは現在に軸足がなければ回想になりません。ああ、それが2020年の日本ということになるのかもしれませんね。

何ものにもなれなかったボクたちは過去を懐かしむしかないということになるのでしょうか。

まあそうだとしても映画としてはもう少し工夫をこらすべきでしょう。

ふと思うことは、これは(今どきの)アニメ向きの物語じゃないかということです。