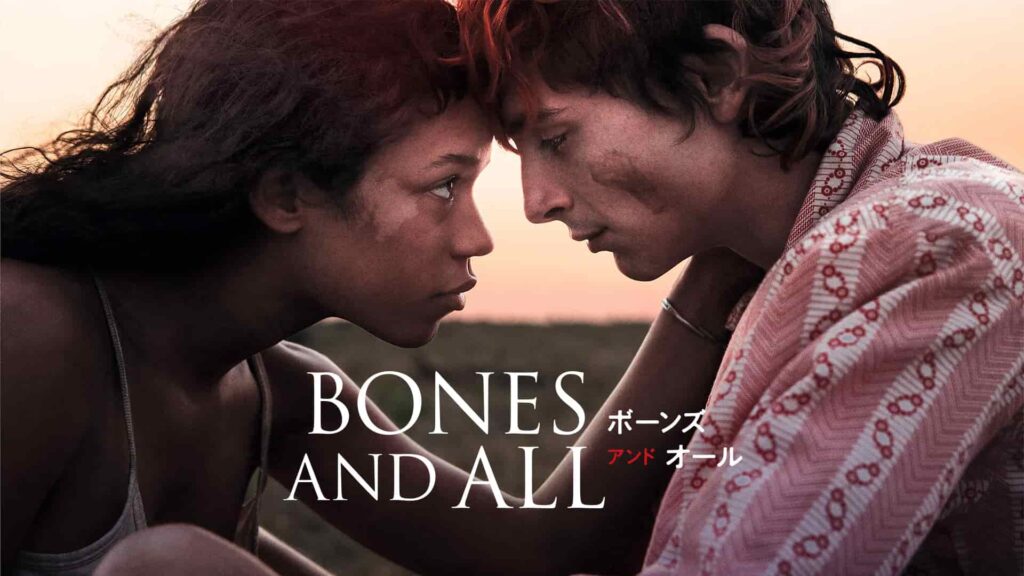

「君の名前で僕を呼んで」のルカ・グァダニーノ監督です。出演はその映画にも出ていたティモシー・シャラメさんと「WAVES ウェイブス」のテイラー・ラッセルさんです。

ルカ・グァダニーノ監督が昨年2022年のベネチア国際映画祭で銀獅子の最優秀監督賞、そしてテイラー・ラッセルさんが新人俳優賞であるマルチェロ・マストロヤンニ賞を受賞しています。

既視感の強いラブストーリー

この見出しにつきます。

今で言えばマイノリティーのメタファーともいえる人食い族同士のラブストーリーです。もしその意図があるとするならばメタファーではなく真っ当に正面から描くべきでしょう。そうでなければ、単に人気俳優を使ったウケ狙いの映画にしか見えなくなります。

1988年の物語です。18歳のマレン(テイラー・ラッセル)は友だちにパーティーに来ない? と誘われ、夜家を抜け出して遊びに行きます。その友だちとはどことなくいい雰囲気でキスなのかなと思っていましたら、いきなり指を噛み切っていました(びっくり…)。

逃げるように家に戻ったマレン(本人の自覚はどうなの…)、飛び起きた父親はやっちまったか?! みたいな感じでマレンを連れて逃げます。

人食い族マレンの逃避行の始まりです。そして、同族のリー(ティモシー・シャラメ)と出会い、愛し合うようになり、最後は「ボーンズ アンド オール」で終わります。

単なるラブストーリーですので、マレンやリーのマイノリティーとしての苦悩も深く描かれることはありませんし、人食いをカニバリズムとするならば、その欲望(であるかどうかはわからないが…)がなにゆえ生まれるかに迫ろうとの意識もありません。

原作者はビーガン?

原作があるようです。

著者のカミーユ・デアンジェリスさんは1980年生まれのアメリカの小説家です。えー?! デアンジェリスさんはビーガンらしいです。それに原作はラブストーリーというわけではなく、父親(映画では母親…)を探す旅は孤独な旅であり、テーマとしてはフェミニズム、家族、そしてずばり肉食の意味を問うといった内容であり、少女の成長物語でもあるようです。

原作は16歳(映画は18歳…)の少女が自らの存在を見つめる物語ではないかと想像します。

読んでみようかな…。

俳優で救われる…

父親はマレンが人食い族であることを知っているわけで、そのマレンを連れてあっちこっち逃げてきているということのようです。そんな長い旅に疲れ果てたのか、マレンを置いて去っていきます。出生届が残されています。マレンはそれをもとに母親を探す旅に出ます。

サリー(マーク・ライランス)と名乗る老人が匂いで同族だとわかると言い近づいてきます。お腹が空いただろうと確保した人肉を食べさせてくれます。ただサリーの目的はわかりません。マレンは逃げます。

リー(ティモシー・シャラメ)と出会います。匂いで同族とわかります。リーとともに母親を探す旅はロードムービー的に進みます。その間に、マレンの過去、リーの過去が語られていきます。

リーの父親はDV男であり、人食い族です。リーは母親や妹に暴力を振るう父親を食べています。

マレンの母親は精神科病院に入院しています。自ら入ったようです。母親は自分が人食い族であることに苦しみぬき、自らの両手を食べています。

マレンとリーはふたりで普通に暮らそうとします。しかし、サリーが追っかけてきます。多分さみしさからのマレンへの執着なんでしょう。サリーはリーがいないときにマレンを襲います。戻ってきたリーは格闘の末サリーをやっつけます。しかし、自分も負傷し、マレンに自分を食べてくれと懇願します。マレンはサリーを食べます。

という、「Bones & All」つまりは「骨まで愛して」という映画です。

哲学がない…

物語自体に既視感があることは置いておいても、そもそもラブストーリーに人食い族を利用するということが安易すぎます。哲学がありません。

きっと原作にはそれなりの思索があると思われますが、映画にはそうしたものがまったくありません。ラブストーリーだけです。ラブストーリーをやりたいがために原作の物語を利用しているだけです。ラブストーリーがダメと言っているわけではありません。ラブに哲学がないということです。

原作を読んでいないのにこんな厳しい言い方をするのもなんですが、マレンが苦悩するシーンさえないのがその現れでしょう。

テイラー・ラッセルさんとティモシー・シャラメさんはとてもいいです。