アメリカン・ホームコメディで中国を描く

映画のつくりに新鮮さとは違った何かちょっと変わっているなあという感じを受け、なんだろうと考えていたんですが、この映画、中国的な日常生活感をアメリカ的ホームコメディのセンスで描いているからですね。

おそらくそうしたカルチャーミックス的な視点が、あるシーンではどことなくノスタルジックな味わいになったり、また別のあるシーンではちょっとした風刺にも見えたりするのでしょう。

監督は中国系アメリカ人のルル・ワンさん、現在37歳です。6歳の時に父親の仕事の都合でアメリカ(マイアミ)に移住し、2005年にボストン大学を卒業しています。大学時代から映画を撮っていたようです。

物語は、中国長春に暮らす祖母が余命3ヶ月の末期がんとわかり親族一同が祖母のもとに集まるというもので、本人に事実を告げるかどうかということが軸になって進む数日間の話です。

監督本人の実体験が相当入っているようです。たとえば、幼い頃にアメリカに渡り孤独だったとビリーが過去の寂しさを吐露するシーンとか、アメリカでは家にピアノがなく教会のピアノで練習していたこととか、それにそもそも長春に祖母がいることやマイアミに移る前に一緒に暮らしていたことも実体験のようです。

映画の導入は極めてシンプル、ニューヨークのビリーと長春の祖母が電話で親しく話すシーンが2シーンあり、その夜父母から祖母が余命3ヶ月と聞かされ、自分たちはビリーの従兄弟の結婚にかこつけて中国に帰るがビリーは感情が顔に出るからだめだと言われます。そして次のシーン、ビリーが父母の後を追って内緒で中国に向かい、迎えた父母や家族たちがビリーがなにか言いはしないかとヒヤヒヤするシーンとなります。

やっぱりホームドラマのつくりですね。ぽんぽんぽんと物語の要点だけ説明して本題に入っていきます。もちろん本題は中国でのビリーと祖母を中心とした家族間のちょっとした泣き笑いドラマです。

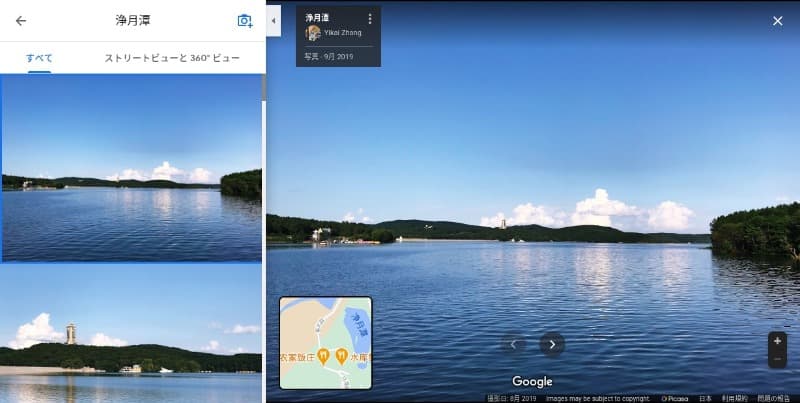

冒頭のカットは病院の壁に掛けられた風景画をかなり長く撮っていましたが、長春の風景ということでしょうか。下の引用画像のような湖でしたので「浄月潭」というところかも知れません。どういう意図なんだろうと気になっていましたので GoogleMap で見てここかなと思っただけで確認していません。

https://goo.gl/maps/p2fVesMN2kk9AA79A

ちなみに長春は戦前日本が満州にうちたてた傀儡国家満州国の首都だったところです。「ラストエンペラー」の愛新覚羅溥儀の宮殿があり、今は「偽満皇宮博物院」という博物館になっているようです。

まったく映画とは関係のない話になりましたが、それだけ気になったということでしょう(笑)。さらに言っちゃいますと、この導入で素人っぽさを感じたということでもあります。このシーンの音楽の使い方にもです。

ただ、結果としてシンプルさがいい方に出ていますので一概に批判的な意味合いではありません。それにホームドラマとはそうしたものだとも思います。

そんなこんなで家族が祖母のもとに集まります。

ビリーの父は次男でアメリカで翻訳の仕事をしていると言っていました。妻は、おそらく祖母と心を割って話せるほど親しくなれる過去はないとは思いますが、実の娘のようにこだわりなく接しています。

この母親もそうですが、かなり女性が前面に出た映画になっています。主役のビリーはもちろんですが、祖母は家族を取り仕切っていますし、そのサポートをするのが祖母の妹ですし、家政婦さんがいますし、後に中国とアメリカの生活についてビリーとプチ論争になるのも親戚の女性です。

男性は全般的に影はうすいです。ビリーの父の兄である長男は日本で画家? とか言っていたような、そんな仕事をしているらしく、今回祖母のもとに集まる企てはその息子が日本人と結婚するという嘘をでっち上げてのことらしいです。

ただ、すでに披露宴会場も祖母が予約しており、親戚やら関係者一同が集まって宴会をやっていますので嘘の話なのかどうかはかなり曖昧です。

そもそもそんな細かいことを気にするような話ではないとは思いますが、日本人女性がどことなく居心地の悪そうな演技をしていたのはあるいは新婦役を頼まれて来ているという設定なのかもしれません。

他には、祖母が一緒に暮らしている男性がいます。親族関係はなく、祖母によれば誰かそばにいたほうが寂しくないということらしく、実際、その男性は映画の中でもなにか主張するわけではありません。ただ、家族とは異質の行動をしますのでかなり目立ちます。コメディ要素のひとつという存在なのかも知れません。

物語の軸となっている祖母にがん告知をするかどうかの問題は、取り立てて論争になるわけではありませんが、アメリカと中国の価値観の違いとして描かれています。つまり、中国ではこの映画のように本人には知らせない、アメリカではそれは違法行為になるといった具合です。当然ビリーは知らせるべきだと考え、それに対して両親たちは本人ががんと知ったらそのことで寿命が縮む(のようなこと)と反対し、実は、祖母の夫もがんでなくなっているが祖母は知らせなかったと聞かされ話は終わってしまいます。

価値観や文化の違いという点では、会食時に親戚の女性と(主に)ビリーの間でプチ論争的に中国ではお金儲けが簡単だとか、アメリカにはチャンスがあるとか、ワン監督の実体験である教会がピアノをひかせてくれた話とか、アメリカには銃や保険など問題が山積みだとかの会話があります。

こうしたアメリカ対中国という視点は映画全体に感じられるもので、それは当然ながら中国人としてのアイデンティティを持ちながらアメリカ人として生活しているワン監督自身の心のゆらぎが現れているということだと思います。

それは、ビリー自身もアメリカでうまくいっているわけではことにあらわれています。最初のアメリカでのシーンで奨学金(だったかな?)の不採用の書類を受け取っていました。その気持ちの不安定感が、祖母の死という現実に直面し、このまま中国に残りたいと言い出したりします。

他にもいろいろ面白いシーンがあります。

祖母が孫の妻となる日本人を嫌いだと言ってみたり、これは監督の実の祖母の本当の言葉ではないかと想像しますが、戦争の話もしていました。年齢的には日中戦争ではなく国共内戦かも知れません。

結婚披露宴で新郎新婦が「竹田の子守唄」を歌っていたのも何とも不思議なシーンで、そもそもどういう選曲? ということもそうなんですが、新郎はほとんど歌えず新婦が歌詞を教えながら、それもまったく上手くなく聞いていられない状態をみせて、会場の客も誰も聞いていないというシーンです。

ただ、嫌味っぽさは感じられず、とにかく何をやろうとしているのだろう?と首をひねるばかりです。

同じように、披露宴の前に新郎新婦がふたりで記念写真を撮るシーンで、緊張した面持ちのふたりに祖母がもっとくっつきなさいとポーズをつけたりしながらも、さほど興味があるわけでもなく、その後すぐにビリーとの話に夢中になり、シーンとしても、ふたりの会話のバックで新郎新婦が様々なポーズで記念写真を撮っているという画にしています。

何なんでしょう? これもコメディ要素と考えているのかも知れませんね。あるいは、アメリカ人のワン監督から見た中国の習慣があんなふうに見えているということかも知れません。

祖母の咳が止まらないということで診察を受ける場面があります。ビリーが祖母の前で医師に英語で病状を尋ねます。医師はペラペラと話します(オイ、オイ)。祖母にはわからなく、むしろ孫がイギリスで学んだ医師と英語で会話していることを誇らしく思っている風に描かれています。

このシーンもワン監督の屈折した心情が現れているのでしょう。

とにかく、後日ビリーたち家族はその診察結果を良性の腫瘍だと書き換えて祖母に見せます。祖母も安心し、その後何も起きません。

ホームドラマですね。まだまだ細かいことはたくさんありますが、とにかく結婚式も終わり、ビリーもアメリカへ帰っていきます。

そしてニューヨーク、雑踏の中を歩くビリーが突然「ハッ!」と叫びます。祖母から教わった太極拳で気をみなぎらせたのです。

という映画で、その後エンドロールで、6年後、まだ祖母は元気ですと、あれは祖母の妹? がにこやかに笑顔を浮かべています。

中国とアメリカの二つの文化に生きるワン監督が、アメリカで上映されることを前提に中国を描いたというあたりがこの映画のミソなんでしょう。