熱さのない友情、これはアメリカ的価値観の根源的なもの描いているのかもしれない…

ケリー・ライカート監督、多分初めて見ます。ウィキペディアには「アメリカのインディペンデント映画作家として最も高い評価を受ける一人とも評される」とあります。

んー、確かに、見ているものが違う感じがする映画でした。言い方を変えれば、何を伝えようと思っているのかよくわからない映画とも言えます。

クッキーとルー、ふたりに一攫千金というほどの熱さはなく…

1820年代の西部開拓時代の話です。場所はオレゴン、アメリカの33番目の州になったのが1858年とのことですので、まさしく開拓時代ということになります。いわゆる一攫千金を夢見てという時代ですが、ここは金ではなく毛皮のようです。映画の中でもビーバーを捕獲したり、仲買人の男の台詞としてビーバーは無限にいるなんてのがありました。

この脳天気な台詞、かなり立っていましたのでよく記憶しているのですが、きっとライカート監督の意識はこういうところにあるのだろうという映画です。

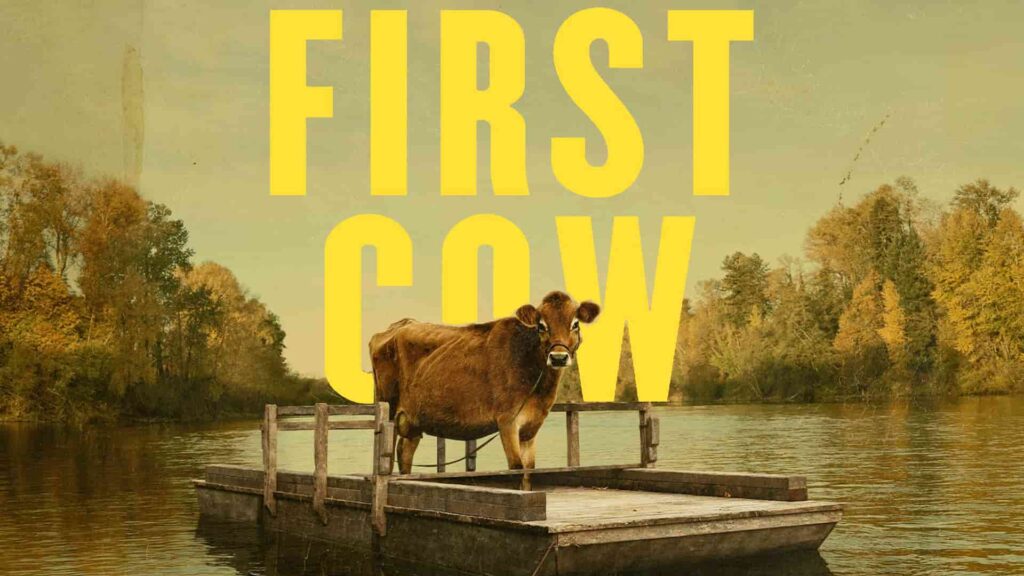

で、この映画の主人公、クッキー(ジョン・マガロ)とルー(オリオン・リー)が一攫千金を狙うのはケーキ(ドーナッツ風の穴のない揚げ菓子…)です。

映画は現代のワンシーンから始まります。犬の散歩なのか、森に入った女性が二体の人骨を発見します。人骨は人体そのままに残っており、ふたりが寄り添っているようにも見えます。

1820年代、ロケーションはほぼ森の中で進みます。クッキーは毛皮を目当てに狩猟をする集団の料理人として雇われています。ある日、森の中で何者かから逃げている(よくわからなかった…)ルーと出会います。

このあたりの経緯も、とにかく画がとても暗くて誰が誰だかよくわからないシーンが多くて、よくわからないうちにふたりは行動を共にするようになります(一応わかってはいるんですけどね…)。

なぜかルーは、掘っ立て小屋ではあっても一応住まいというものを持っており(どういうことかよくわからない…)、そこにクッキーを誘って、お互いに、ルーはなになにをやりたい、クッキーはなになにをやりたいと話し合ううちに、仲買人の元に牛がやってくるという話になり、その牛の乳を盗んでケーキを作って売ろうという話になります。

そのケーキがバカ売れします。そうやって小銭をためて、サンフランシスコでホテルをやりたいだの、パン屋を開きたいだのという話をしているわけですが、そこにその仲買人がやって来て、一口食べるや、ロンドンの味がするとか言い、今度のティータイムに客の鼻を明かしたいのでクラフティを作ってもらいたいとリクエストします。

ふたりは危険を承知でクラフティを持って仲買人のもとを訪れます。あれこれあり、仲買人が客に牛を見せようと言い、牛のもとに行きますと、牛がクッキーになついでいます。毎夜、クッキーが乳を絞りに来ますのでなついでいるということです。

その場は難を逃れたふたりですが、懲りずにその夜も乳を絞りに行きますと、感づかれてしまい追われることになります。

そして、追われるうちに一時は離れ離れになりますが、結局再び出会い、その逃亡の途中、クッキーは怪我をしているために休みたいと言い、森の中に横たわり、ルーも自分も疲れたと言いその横に横たわって、二人ともに眠ってしまいます。

映画冒頭の二体の白骨死体はふたりのものということです。

友情というほどに熱くもなく…

スクリーンサイズはスタンダードサイズです。画は、とにかく暗いです。スクリーンサイズという選択がなぜかはわかりませんが、暗さについては、何であるかを判別できなくてもいいという意思表示です。

まず、このことがよくわかりません。こうした映画は集中して見させてこそだと思いますが、あの暗さでは集中が途切れます。ライカート監督はそれでもいいと判断していることになりますので、それを捨ててでも何を得ようとしているのかがわからないということです。

ふたりが追われるシーンにしても特別緊迫感があるわけでもなく、ただ森の中を逃げているだけです(受け取りは人により違いますが…)。

そもそも、あえて一攫千金とありきたりの言葉を使ってはいますが、ふたりにそれほどのギラギラ感はありません。クッキーが牛の乳を絞る際に牛に話しかける言葉の優しさを見ればよくわかります。まあ、言ってみれば我々一般人が将来はこうしたいみたいな程度の望みの話です。

二人ともに、開拓時代の男たちという、植え付けられた人物像とはまったく違います。これもライカート監督のこの映画の意図なんだろうとは思います。

映画冒頭に「鳥には巣、蜘蛛には網、人間には友情」という言葉が何かから引用されていました。ということからすれば、クッキーとルーの友情がテーマということになります。

でも、そんな映画には見えませんね…。

友情が熱いものだというのも刷り込みではありますが、早い話、がさつな(ごめん…)開拓民の中にあってふたりはかなり特別です。ギラギラ感がなく覚めています。これもライカート監督の意図なんでしょう。

ここに描かれているのは、アメリカという国の根源的なことじゃないかと思います。一攫千金、あるいはアメリカンドリームとも言えますが、現代社会、言うなれば資本主義の縮図的なことでもあります。

クッキーとルーはそれに乗れないふたりにもみえてきます。

ただ、これも深読みすればであって、映画からそれが感じられるかといえばそうではなく、率直なところ退屈な映画ではあります。

「ウェンディ&ルーシー」という過去の作品を見てみようとは思います。