オリヴィエ・アサイヤスが描く大人のフランス人のノンフィクション(みたいな話)

先日見た「パリの恋人たち」もそうですが、フランス映画には叙情的な邦題をつければ客が増える法則でもあるのでしょうか(笑)。もちろん客が入らなければ映画も見られなくなるわけですからそうした努力なんだろうとは思いますが、それにしてもこの「冬時間のパリ」は下のチラシのような内容の映画ですよ。

原題は「Doubles vies」ですので直訳では「二重生活」、左の「Non-Fiction」は英語タイトルです。「ありうる話」といったニュアンスからのタイトルだと思いますし、きちんと映画の内容を伝えようとしていると思います。

それが、日本では、チラシもウェブもジュリエット・ビノシュさんをフィーチャーした、どことなく情感を誘うような写真がメインヴィジュアルになってしまいます。

映画は早い話、二組の夫婦がいて、倦怠感なのか、愛情とセックスは別ものという価値観なのか、それぞれ妻や夫とは別に関係を持つ相手がいるという、なのに、それをわかっていてもはっきりさせることをしない、それを大人の関係というのなら大人の人間関係を描いた映画です。

ただし、映画の中で語られる会話の内容はそうした恋愛がらみの話ではなく、ほとんどがデジタル化時代における言葉の持つ意味といった内容です。

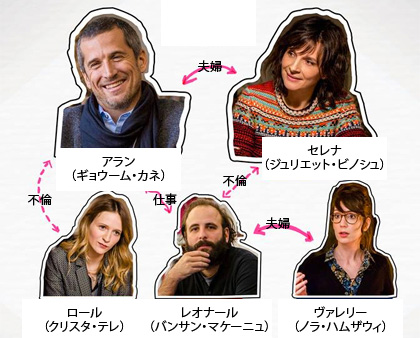

なぜそうした話になるのかはアランが出版社の編集者だからなんですが、人間関係は図にしたほうがわかりやすいですね。

アランは出版社の編集者、レオナールはアランのもとで小説を出版してきている作家、セレナは俳優、ヴァレリーは政治家の秘書、ロールはアランの出版社のデジタル化の責任者ということです。

会話劇ですので言葉の洪水です。ただ、整理された論理的な会話ではありませんし、そこにそれぞれの感情的な、つまりほぼ皆相手が自分以外の誰かと関係を持っていることを知っていたり、うすうす感じていたりしますので会話がどこかへ行き着くことはありません。

それぞれが好き勝手なことを喋っていると考えたほうが間違いありません。そういう映画です(笑)。

ひとつだけ行き着いた(言葉の綾です)先があるとすれば、レオナルドとヴァレリー夫婦に子どもができたことがわかることくらいです。

出版界にデジタル化、というよりもネット化といったほうがより正確かと思いますが、そうした変化の波が押し寄せています。編集者として確固たる地位を築いてきたアランのまわりも例外ではありません。たとえば書評にしても、これまでは書評家といったそれを仕事とする個人の主観によって本の売上が左右されてきたものが、ネット社会では一般の読者が投稿するツイッターやブログが大きく影響することになります。また、読み方にしても紙媒体よりも安価な電子書籍にその主体が移りつつあります。

実際、アランの出版社も大手のメディア企業に買収を持ちかけられていますし、社内のデジタル化の責任者ロールの主張は先鋭的です。

ただ、最初に書きましたように、こういった会話が止めどもなく続くのですが、結果としては出版社が買収されることもなく、ロールも引き抜かれたのか他社に移っていきます。

ですので、この主題の話は、結局のところ、時代の波は感じても誰にも先が読めなく、過去(アナログ)に未練はあるし、無条件に未来(デジタル)にすべてを託すこともできないという曖昧なまま最後まで行きます。

その曖昧さは人間関係でも同じです。

アランはロールと関係を持ちます。ロールがいつからアランのもとで働いているかははっきりしませんが、出張先で何の迷いもなくアランがロールの部屋に向かうことを考えれば今始まったことではないのでしょう。

セレナは、アランが誰かと関係を持っていることを知っています。このあたりの関係は日本的なドラマ感覚の不倫のような描き方はされていません。セレナがアランに、誰かいるでしょと突きつけるだけでそれ以上追求するわけではありません。アランも認めるわけではなく、何となく曖昧なまま何も起きません。

セレナはレオナールと関係を持っています。ただ、だからアランを責めないというような描き方はされていません。

レオナールは自分の体験をネタに小説を書くタイプの作家です。前作もそうで、そのネタが前妻のことらしく、それとわかるために前妻は嫌な思いをしており、それがネット上で同情を誘い、レオナールに非難のツイートや投稿が押し寄せ炎上しています。

レオナールは、例によって新な実体験をネタにした新作を書き上げ、アランと出版の打ち合わせをしにきますが、アランはきっぱりと出版しないと断ります。

アランとセレナの会話。レオナールの新作について、私はいいと思うと言うセレナに、アランは、レオナールは女性をモノとして扱っていると嫌悪感を顕にします。

結局、レオナールの新作は(どこの出版社かはわからない)出版されそこそこ売れているように描かれていました。そうした下世話なものが一般にはうけるという皮肉が込められているのかもしれません。

セレナがレオナールに別れを切り出します。例によってグズグズするレオナール、こういうところは演じているヴァンサン・マケーニュさん、無茶苦茶うまいですし、こういうキャラが多いですね。

セレナは別れに際して、絶対に私のことは書かないでと釘を刺します。レオナールは弱々しくわかったと答えていました、が、映画の流れからすれば当然といえば当然、ラストに、レオナールがセレナのことをネタに新作を書いていることがわかります。

こういう映画です(笑)。とにかく、出版界のデジタル化の話をすることと、相手が自分ではない誰かと関係を持っていることを話すことが同じレベルで会話されていく映画ということです。

ヴァレリーもレオナールが誰かと関係を持っていることに気づきます。レオナールは甘えん坊な人物ですのですぐに白状します。ヴァレリーもそれ以上責め立てたりはしません。

こうやって書いていても、書けば書くほどこの映画は一体なんなんだという気がしてきます。見ていた時は何となく深いものがあるように思いましたが、考えてみれば何もありませんね(笑)。

実際、この映画の登場人物は、あえて言えば皆インテリです。金銭的に裕福かどうかはわかりませんが、食べて、飲んで、セックスして、そして喋りまくることが楽しめ、不自由しない人たちです。

もちろん、それを非難しているわけではなく、こういう価値観の人間関係や社会があるということです。

フランス社会がこうなのか、フランス人の多くがこうなのかはわかりません(笑)。