山下敦弘監督、こんな映画撮ってちゃダメでしょう。

漫画が原作の映画が多くなってきましたね。

この映画は、

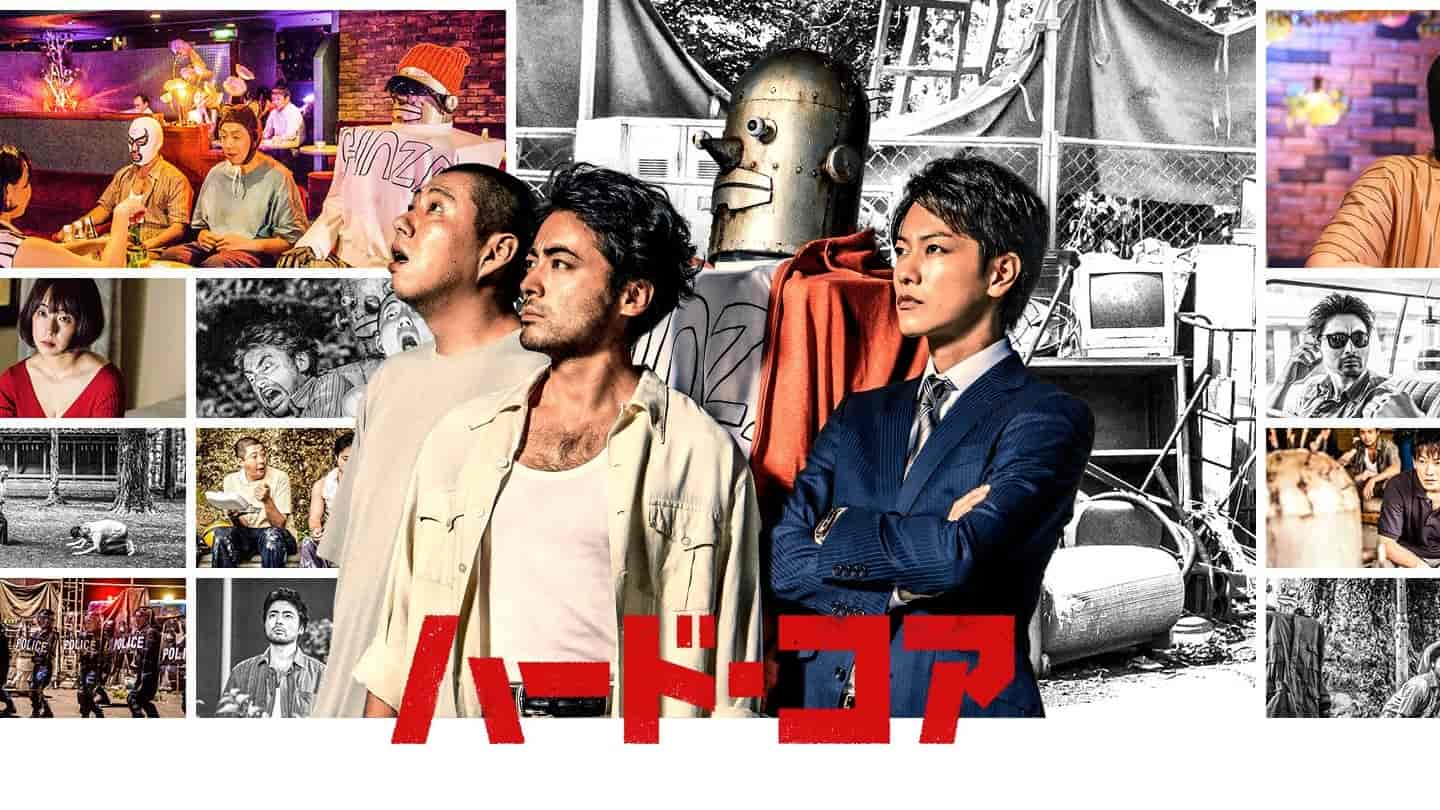

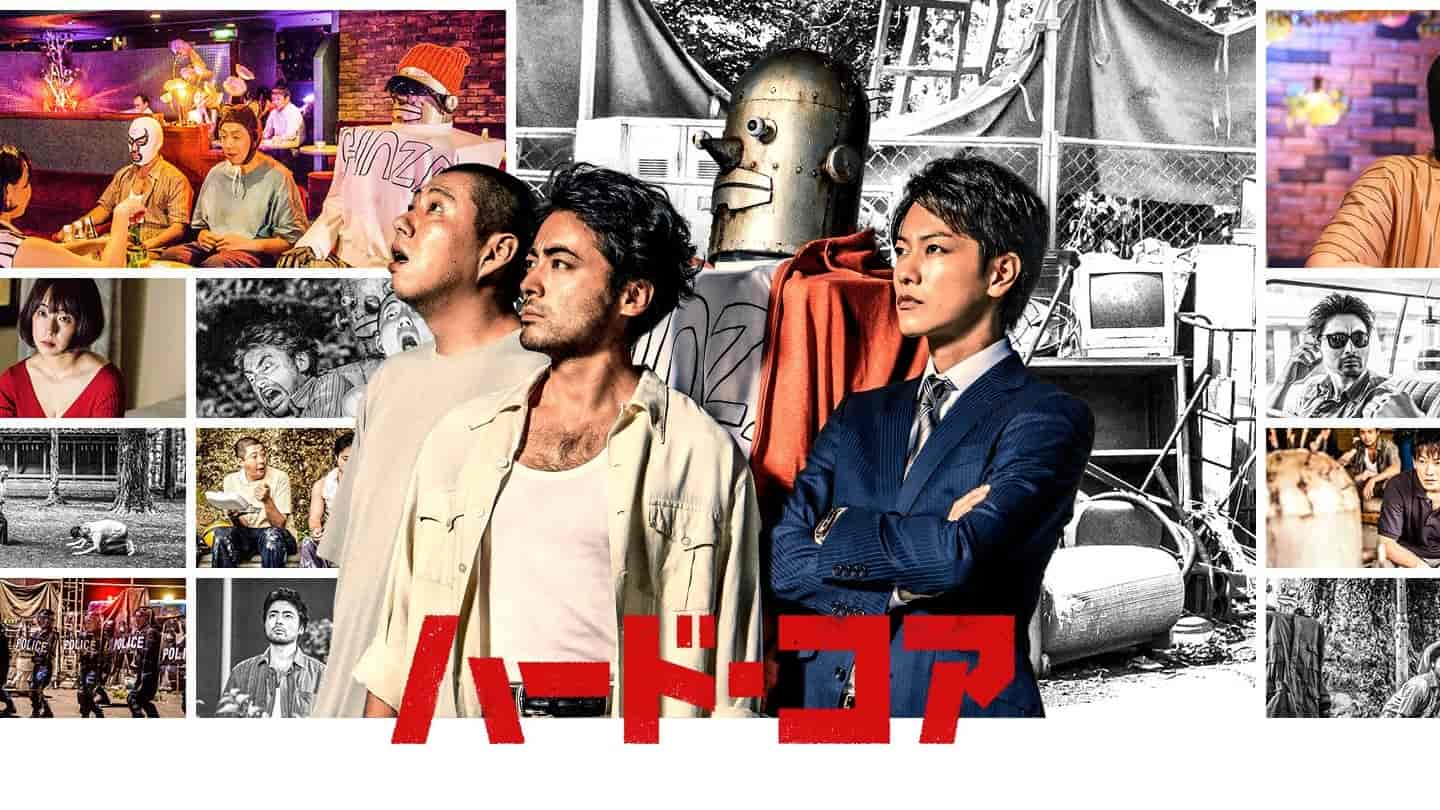

90年代に漫画雑誌「グランドチャンピオン」で連載され、多くの読者の共感を呼んだ伝説のコミック「ハード・コア 平成地獄ブラザーズ」(作:狩撫麻礼、画:いましろたかし)の待望の映画化(公式サイト)

とのことです。

公式サイト / 監督:山下敦弘

別に何が原作であっても、映画になれば、結局映画なんですからどうこう言うことはありませんが、ただ、青年向け漫画は、しばらく前に見た「愛しのアイリーン」もそうですが、男の独りよがり的なところがあり、それに女性を性の対象としか見ていないかのようで、たとえそれが甘えからきているものだとしても、見ていて気持ちのいいものではありません。

それに、この映画、最後まで一体どこに向かっているのかよくわからないまま終わってしまっています。

社会からはみ出てしまった男、権藤右近(山田孝之)。公式サイトには、

あまりにも純粋で、信念を曲げることが出来ず、世間に馴染めないアウトロー。弱者を見下し利用しようとする世間に対して、間違いを正そうとする信念を暴力に変えてきた

なんてありますが、これ、相当古いタイプの男性美化パターンで、昔の任侠映画のキャラクターです。

それに、山田孝之さんの俳優としてのキャラはそういうのじゃないですよね。「あまりにも純粋」には見えませんし、何かに対して怒りを持っている演技はしていますが、それが社会(世間)に対して向いているようには見えませんし、この映画にはそうした社会批判の意図はないでしょう。

「信念」にしても、何に対する信念か見えてきません。誰も自分を受け入れてくれないけれど、右翼団体の会頭だけは受け入れてくれたから裏切れないみたいなことを言っていましたが、それは信念ではなく恩義です。会頭の(よくわからんけど)世直し思想に心酔して、そのために行動するのであれば信念だと思いますが、やっていることは埋蔵金探しの雇われ一労働者でしょう。

いずれにしても、この映画、とにかくいろんなことが起きて軸がわかりません。

共に右翼団体の構成員である牛山(荒川良々)に女性経験がない(らしい)ということで、風俗嬢を呼んで相手をさせようとしたり、って、あのシーンも何だか見ていていやな感じがします。いやな気分にさせることが目的なら成功していますけど、どうなんでしょう、多分そういう意図はないでしょう。

前後不明、意味不明に登場する量子コンピューターのロボオ、あれはよかったです。そうですよね、あのロボオを軸にすれば面白い映画になったように思いますし、何となくその意図があったようにも感じますが、如何せん、山田孝之さんがすべてを食ってしまっていますから、映画の焦点がボケボケです。

山田孝之さんが原作を読み感動したことが映画化のひとつの契機になったらしく、またプロデューサーに名を連ねているくらいですから、かなり入れ込んでいるでしょう、とにかくすべての演技にためが多く、見ていてつらいくらいです。

あの鋭い目で何かを見つめるカットが非常に多く、またかなり長めです。その存在感は認めますが、あの目は次に何かを起こさなくてはいけない目ですので、何も行動を起こさない右近のキャラではありません。

商社マンである弟の左近(佐藤健)が絡んできます。ロボオにコンピューターをつなぎ、その AI を利用して埋蔵金を探し出し、大金をせしめようと画策します。

右翼団体の隊長水沼がいます。一体何を考え、何を目的に会頭に従っているかもわからないまま、最後には会頭を殺し、その始末を右近たちにやらせます。意味がわかりません。人物が生きていません。

水沼の娘がいます。娘がどんな人物か、その本人が本人として登場するのではなく、父である水沼に、娘はこうこうこういう人間なんだと語られて存在させられる人物って何者?と思います。つまり、そもそも水沼自体がどんな人物であるかも描けていないのに、その意味不明な人物によってしか語られず、それによってしか存在し得ない娘って、あまりにもせつなすぎるでしょう。そうとしか女性を見ていないということです。さらに言えば、その娘は性的意味においてしかその存在意義を与えられていないのです。

で、物語は、とにかくよくわからないまま、右近と牛山は左翼過激派とみられて警察に包囲され、危機一髪、ロボオに守られて空高く飛んでいき、ロボオの「これが最適解」とのモノローグを残して自爆するのです。

意味わからんわ!

いやいや意味はわかるんですけどね、自己陶酔型過ぎませんか?

で、何を思ったか、山下監督は、原作にはないらしいおまけをつけて、右近と牛山を生き返らせ、離れ小島(らしい)場所で原始的生活をさせ、牛山の子である新しい命を誕生させるのです。

山下敦弘監督と向井康介脚本家のせめてもの抵抗とみておきましょう。

佐藤健くん、(私が)あまり見たことのない役柄で、意外にも、こういう役柄もいけるんだ!?と新鮮な発見をしたのがせめてもの救いの映画でした。