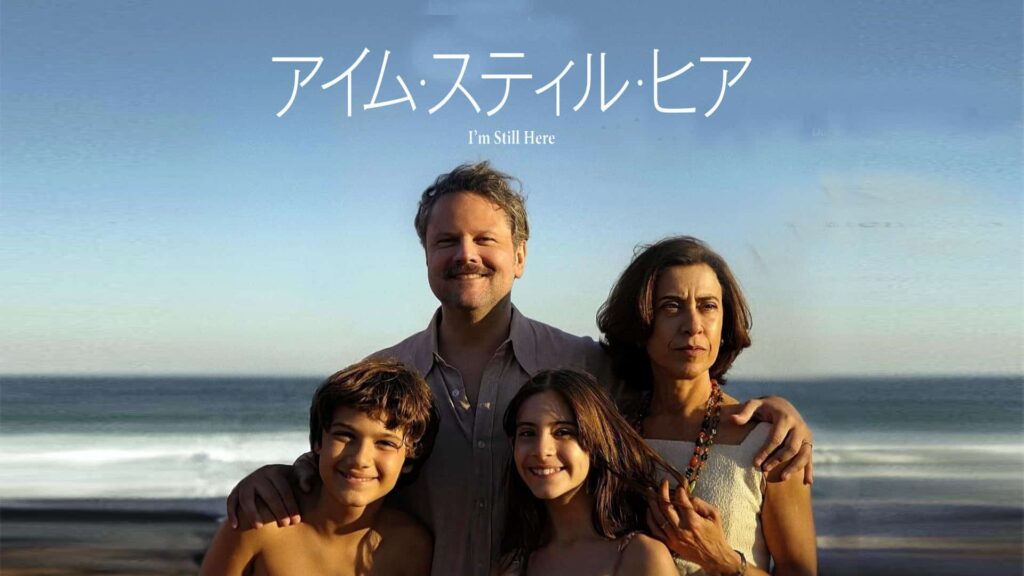

ブラジル軍事独裁政権下、夫を失うも力強く生き抜いたエウニセ・パイヴァの物語…

ウォルター・サレス監督、12年ぶりの長編劇映画です。名前も忘れてしまうところでした。でもお休みしていたわけではないようで、ジャ・ジャンクー監督のドキュメンタリーを撮ったり、BRICSサミット向けのオムニバス映画に参加したり、TV や MV の仕事をしたりということだったようです。

スポンサーリンク

エウニセ・パイヴァの伝記的物語…

1971年に起きたブラジルの軍事独裁政権による元下院議員ルーベンス・パイヴァの強制連行殺害(と思われる…)事件を軸にした、その妻エウニセ・パイヴァのその後の奮闘と人生を描いた映画です。夫の拘束後、エウニセ自身も12日間勾留されて尋問されています。

今年2025年のアカデミー賞の作品賞、主演女優賞、国際長編映画賞にノミネートされ、国際長編映画賞を受賞しています。

映画は2015年に発行されたエウニセの息子マルセロ・パイヴァによる回顧録『Ainda Estou Aqui(I’m still here)』を原作としています。

マルセロさんは1959年生まれですので父親が拘束された1971年は11歳であり、映画で母親エウニセが幼いマルセロを不安にさせないよう父親のことは隠そうとしていましたので事件そのものはほとんど知らないんだろうと思います。

ですので映画は、事件そのものや軍事独裁政権の犯罪行為を描くというよりも、母親エウニセの伝記的な物語であり、また家族物語になっています。

ルーベンスが強制連行されるまでのしあわせな家族描写がかなり長いのもそれゆえでしょうし、連行されてからのルーベンスに関わることもほとんどありません。夫の死後も 5人の子どもを育て上げたエウニセ・パイヴァの物語です。

ところで、映画後半に1996年のマルセロ37歳ごろのシーンがあり、車椅子を使っていたのは、20歳のころに浅い湖に飛び込んで脊椎を損傷して手足ともに麻痺となったからのようです。その後、そうした自身の自伝的作品『Feliz Ano Velho』を書き上げて作家になったということです。

スポンサーリンク

前半のブラジル的陽気さは悲劇の逆説的予兆…

1970年12月、リオデジャネイロのレブロンビーチ、たくさんの人がビーチで遊んでいます。その中にルーベンス・パイヴァ(セルトン・メロ)の家族、妻エウニセ(フェルナンダ・トーレス)と長女ヴェラ、次女エリアナ、三女マリア、長男マルセロ、四女ナルの5人の兄弟姉妹がいます。住まいはビーチ沿いのそれなりの邸宅であり、メイドのゼゼを雇っています。

時代は50年前ですが、白い砂浜、澄み切った青い空と海、活気あるビーチは我々が想像するブラジルの陽気さそのものですし、5人の子どもたちを抱えるパイヴァ家の賑やかさもまた格別です。

そんなしあわせな家族の様子が家族写真やヴェラの撮る8mm(16mmかも…)に残されていきます。こうした写真や映像を撮るシーンがかなり強調されていますので、きっと後に追憶のシーンに使われるんだろうと予想させます。

この前半のしあわせパートにも少しだけ不穏な空気が漂っています。ビーチの上空は軍のヘリコプターが飛び交い、ビーチ沿いの道路を軍用トラックが走り抜けていきます。テレビのニュースではスイスの大使が誘拐(武装グループにだと思う…)されたと報じています。

軍事独裁政権の残虐さが描かれるのかなと思って見ていますとやや長く感じるこのパートですがその後空気は一変します。

その前に、映画はルーベンスの経歴にはほとんど触れていませんのでざっと見ておきますと、ルーベンス・パルヴァは1962年に労働党から下院議員に選出されたものの、1964年のクーデターによって誕生した軍事政権により議員の資格を剥奪されています。その後一旦はヨーロッパに亡命(正確にはわからない…)しますが、後にリオデジャネイロに戻っています。仕事は建築関係らしく、映画の中でも図面を見て打ち合わせをしているシーンがあります。

そうしたシーンの中に、その時ははっきりはわからなかったのですが、ん? なにしてるんだろうと思うシーンがあります。後にわかることですが、反軍事政権の支援のために手紙のやり取りの手助けをしていたようです。

スポンサーリンク

エウニセの冷静さが映画の空気を一変させる…

悲劇は静かにやってきます。

いつもと変わらないパルヴァ家、メイドのゼゼがエウニセにこの人たちがご主人に会いたいと言っていますとやってきます。その後ろには私服の男たちが静かに立っています。しかし男たちの手には拳銃が握られているのです。

実際の強制連行がどう行われたかわかりませんが、この描き方、静かすぎて逆にむちゃくちゃ不気味です。それにその男たちに対するエウニセの落ち着いた応対がよけいに緊迫感を増幅させます。恐れや不安を感じているにもかかわらず冷静に振る舞おうしているのです。一気に映画の空気が変わります。

ルーベンスも着替えるから待ってくれと穏やかに対応します。エウニセは幼い子どもたちに自分の部屋に行きなさいとゼゼに託します。

しかし、そうしたエウニセの抑制された応対が通じる相手ではありません。その後ルーベンスが戻ることはなく、エウニセだけではなく次女のエリアナまでもが連行されてしまうのです。この時、長女のヴェラはイギリスに留学しています(安全のために避難のようです…)。

そして12日間にわたる拘束と尋問、うそかまことか、エリアナは翌日に帰されたとの話も信じるしかなく、ルーベンスはどこにの問い掛けにも答えはなく、誰の者とも知れない拷問による叫び声を聞きながら、爪で壁に日にちごとのマークをして正気を失わないよう耐え続けます。

12日後、突然解放されます。その後は弁護士の協力を得てルーベンスの所在を探し求める日々が続きます。

このあたりの流れはちょっとわかりにくいです。まずルーベンスが強制的に連行され拘束されたことを証明する必要があるということなのか、同じく拘束された知り合いの女性からルーベンスが拷問されている声を聞いたという証言を得ようとし、なんとかその証言を得たもののそれがどうなったかもはっきりせずに進み、ある時誰からか「ルーベンスは戦闘で死んだ(こんな字幕だったと思う…)」と聞かされて、それで悲しむシーンもなく、またそれを信じたのかわからないままにルーベンスのことは後景に追いやられてしまいます。

それに変わって描かれるのは子どもたちの養育です。ある時、メイドのゼゼが賃金をもらっていないと言います。エウニセは銀行からお金を下ろそうとしますが夫のサインがないとダメだと言われます。所有していた土地を売ることを決断します。しかし夫の何らかの書類(権利書か…)がないために正当な金額は得られず安く売るしかありません。ゼゼに賃金を払い解雇(知り合いを紹介したよう…)します。また、レブロンビーチ沿いの邸宅も売り払い、サンパウロに移る決心をします。

完全に家父長制です。妻にはなんの所有権もないということのようです。ただ、これはこの映画の本題ではありません。

思い出の詰まったその家も今は空っぽです。引っ越し風景や空になった家が強調して描かれています。

スポンサーリンク

結局、フェルナンダ・トーレスさんの映画…

25年後の1996年、エウニセは弁護士として活躍し、子どもたちは皆成人しています。マルセロは20歳のときの事故で車椅子生活となっており手にも障害が残っています。作家として成功しており、サインを求められると冗談を言いながら指は動かないようですが手慣れた様子でサインしています。

すでに書きましたようにこの映画は政治的な経緯についてはほとんど触れていませんので、その後軍事政権がどうなったかとか社会情勢の混乱などは描かれないままに、ある時政府からルーベンス・パイヴァの死亡証明書が発行されます。受け取ったエウニセは笑顔を見せています。

そして映画はさらに18年後の2014年に飛びます。家族が集まっています。誰が誰ともわかりませんが、エウニセの家族は40数年前の賑やかさを取り戻しています。

85歳になったエウニセは認知性を患い車椅子生活です。そして、エウニセを真ん中に家族写真を撮ります。

あれはテレビ映像だったのか、当時の映像が流れる画面を見ながらエウニセは何かを思い出したような表情を浮かべています。

この85歳のエウニセは、エウニセを演じてきたフェルナンダ・トーレスさんの実の母フェルナンダ・モンテネグロさんによって演じられています。また、フェルナンダ・モンテネグロさんはウォルター・サレス監督の「セントラル・ステーション」で主役の教師役を演じた俳優さんです。

映画はその後、ルーベンス・パイヴァ殺害に関与した5人が特定されたが起訴されることはなかった、またエウニセが2018年に89歳でなくなったとスーパーが流れて終わります。

フェルナンダ・トーレスさんの映画でした。

![セントラル・ステーション [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41jtcnddrlL._SL500_.jpg)