差入屋を描きたいの? 事件を描きたいの?…

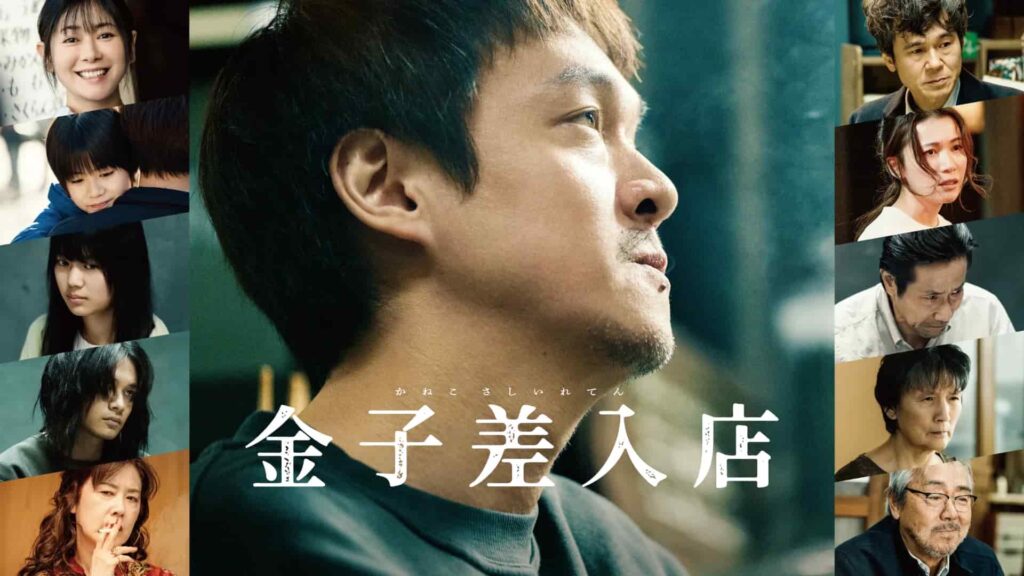

えー? あれ、北村匠海さんかい!?

やっぱり、この俳優さん、すごいわ。これだけでも見る価値があると思った映画です(笑)。監督は「東京リベンジャーズ」で助監督をされている古川豪さん、だから北村匠海さんをよく分かっているということなんでしょうか。初監督作品、脚本も古川豪監督のオリジナルということです。

スポンサーリンク

無難につくられているとは思うが…

差入屋という職業があるんですね。ウィキペディアにもあります。

映画がナレーションで説明していたのは、拘置所にしても刑務所にしても面会時間が平日の8時30分から4時までとなっており、その時間に合わせることができない人のために差し入れの代行業という職業があるということです。

現実の差入屋さんというのは上のウィキペディアや実際に営業している差入屋さんのサイトを見てみますと、身内が収監されてしまった家族へのサポートや差し入れできる物品の販売が主な仕事じゃないかと思います。

映画はそこをふくらませて、時間の都合だけではなく差し入れを人に頼むには様々な理由があるだろうということでそのそのあたりの人間模様をドラマにしたということだと思います。

ただ、映画のような面会の代行は実際には無理のような気がしますし、そのために差入屋が賄賂を使ったり職員を脅すシーンもありますのでどうなんだろうと疑問を感じる映画ではあります。それにそうした違法なやり取りを公衆の面前でやっていたのは映画のつくりとしてダメでしょう。

ほぼ3つの物語で構成されています。

ひとつは金子差入店を営む金子真司(丸山隆平)の家族関係の話、ふたつ目は真司が息子の同級生の少女殺害事件の加害者と被害者の関係に巻き込まれる話、そして3つ目は売春をしていた女の殺人事件の加害者と被害者の娘の関係に差入屋の職を賭して関わる話です。

ごく一般的な映画のつくりという点では無難につくられていますし、差入屋というあまり知られていない職業に注目した点は評価できると思います。ただ、この職業、映画のようなシリアスドラマ向きというよりも「まほろ駅前多田便利軒」みたいな描き方のほうがあっているように思います。

スポンサーリンク

コトの表層を語るだけではドラマは生まれない…

という、まあ全体として悪くはないけどという前提で気になることを書いていきますと、まず、ドラマをつくらなくっちゃという思いを一旦捨てたほうがいいように思います。

いろいろ、というよりもたくさんですね、たくさんあれこれコトが起きているのに見終えた後に何の映画だったんだろうと考えて残るものがないということです。

近所の子どもが行方不明になります。すぐに死体となって発見されます。母親がパニックになります。犯人が逮捕されます。犯人の母親がメディアスクラムにあいます。犯人の母親が既視感の強い行為でメディアに対抗します。犯人の母親が差入屋に代行依頼してきます。差入屋が周りから白い目で見られるようになります。殺された子どもの母親が超興奮状態で差入屋を責めまくります。差入屋の植木鉢が割られます。差入屋の息子がいじめにあいます。差入屋が学校に乗り込み暴力をふるいます。犯人の母親はそのエキセントリックさを増して差入屋を責め始めます。

これだけコトを描いているのに、で、何だったの? となってしまいます。

理由のひとつは、事件の経緯にしても、それによって起きることにしても、その表層を既視感のある映像を並べて描いているだけでは差入屋の苦悩が浮かび上がってこないということだと思います。もし起きた事件を使って差入屋の苦悩を描くのが目的なら、周りから白い目で見られるとか子どもがいじめにあうといった直接的な、それこそコトで描くのではなく、なぜ少女は殺されなくてはいけなかったのかという本質的な点に迫っていくべきなんだろうと思います。

この映画はそこを逃げています。犯人をサイコパスにし、その母親をエキセントリックな人物にすることで終わらせています。いくら差入屋がサイコパスの犯人に怒ったところでそれだけのことです。差し入れ拒否されたブランケットを母親に突き返して怒りを表現してもそれだけのことです。

古川豪監督は長く映画業界でやってきている方のようですのでドラマの運び方だけに気持ちがいってしまうのかも知れません。なにかコトを起こすことでドラマを語ってもドラマは生まれないと思います。

スポンサーリンク

泣かせようとしないほうがいい…

クライマックスにしようとしている元暴力団員と少女の話は中途半端です。

元暴力団員が出所した後に強盗に入り居合わせた女性を殺害したという事件です。しかし実際は、その女性は自宅で売春をしており、娘の高校生にも売春を強要していたということで、元暴力団員は買春をしようとしてその家にいったのかな、そのあたりよくわかりませんが、娘が母親を殺害したのを見て、なのかどうかもよくわかりませんが、自分が殺したと証言したということです。

で、差入屋はその高校生がたびたび元暴力団員の面会申請を出すものの却下されているのを見て、その手助けをするという話です。

これは泣かせる話をどうやって入れようかと考えた結果だと思います。この映画は売春にしても娘に強要する母親にしてもそのこと自体にまったく興味を示していません。現実にあったことを利用しているだけです。差入屋であれば親しい弁護士がいることも自然だと考えたのでしょう、その弁護士にすべて説明させています。守秘義務なんてことは置くとしても、なぜ人から聞いた話だけで自ら調べたり確認したりすることもせず職を賭してまでその少女を助けようとしたのでしょう。

差入屋が自らのことに引き付けて行動していないからいくら泣かせようとしても感動につながらず何も残らないのです。

雨の中の元暴力団員の出所シーン、これの拙さに気づかないといい映画はつくれないでしょう。

スポンサーリンク

「まほろ駅前多田便利軒」的アプローチが望ましい…

結局のところ、金子差入屋の真司(丸山隆平)、美和子(真木よう子)、和真(三浦綺羅)、おじさん(寺尾聰)の家族を描こうとしているのに(多分そうでしょう…)起きた事件でドラマをつくろうとしていることがまずいんだと思います。

長く差入屋をやってきたおじさんの跡を継いたんでしょ、おじさんにだっていろいろ過去にエピソードはあるでしょ、それに真司には前科があるわけですし、和真も真司が収監されてから生まれているわけですし、美和子の苦労なんて並大抵のものじゃないでしょ、そういうところにドラマはいっぱいあります。

冒頭、真司が収監されているワンシーンでお茶を濁していたんじゃダメです。真司になぜ先週来なかったのだと怒鳴らせ、それに対して美和子にももう耐えられないと大声で叫ばせるシーンを入れながら、ハイ出所しましたというのはねえ。

ということなんですが、ところでこの映画の叫び声って、このシーンだけではなくすべての叫びに対しても音響的に強調されていますね。何を意図しているのかわかりませんがそんなに怒鳴らなくてもいいんじゃないのという気がしてきます。

娘が殺される母親も異常なまでの叫びまくりますし、その犯人の母親もどういう人物設定がわからない叫び方をしていました。

人間ってそんなに感情もろ出しにすることはないですし、感情もろ出し映画はつまらないですよ。