男性の欲望の対象としてモノ化される女性たち…

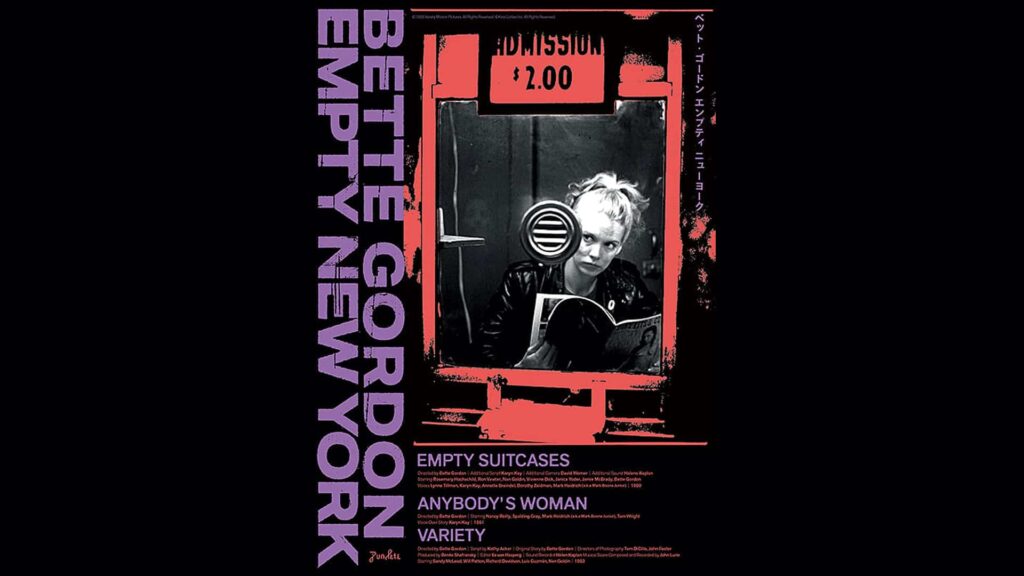

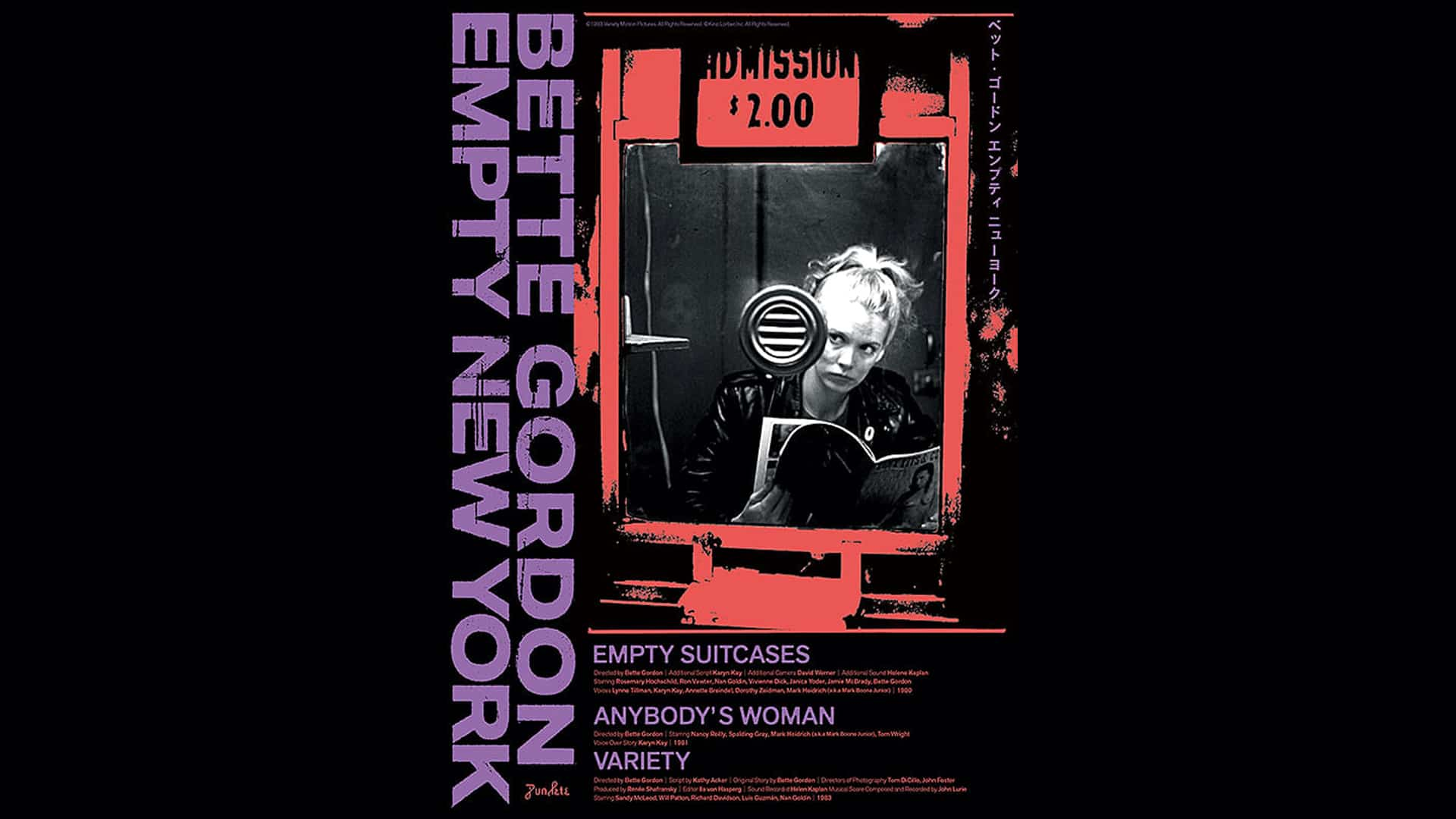

「米国インディペンデント映画の先駆者の一人、ベット・ゴードン(日本の公式サイト)」監督の1983年の映画「ヴァラエティ VARIETY」です。

スポンサーリンク

古さを感じない、そのことの意味…

1983年頃のアメリカ映画と言いますと、ジョージ・ルーカス、スティーヴン・スピルバーグ、フランシス・フォード・コッポラといった監督たちによる大作主義の時代と言えると思います。

そうした時代でもこうした映画が作られていたということです。

主題はセクシュアリティ、フェミニズム、性搾取といったことかと思われますが、40年前の映画なのに古さを感じません。ことこの手の社会的意識においては40年経っても何も変わっていないということかもしれません。

いや、逆ですね。こうした映画があったからこそ、この映画が語ろうとしていることが可視化されてきたと言えるわけで、その意味ではここまで40年もかかってしまったということになります。

この映画が語ろうとしているのは、女性が男性の欲望の対象として客体化、つまりはモノ化されてきたということであり、そうした搾取構造が女性に内在化して、あたかも女性が主体的に選んでいるかのような逆転が起こり得るということだと思います。

この映画に登場する女性たち、主役のクリスティーンはポルノ映画館で働くことで男たちの性的視線にさらされるわけですし、バーのシーンでクリスティーヌが話をする女性たちはセックスワーカーです。

映画後半、クリスティーンがルイをストーキングするシークエンスはそうした内在化の過程ということでしょうし、クリスティーンは自らが娼婦となる妄想の中でルイに電話することになります。

そして、ラストシーンの意味は…。

スポンサーリンク

そして、ラストシーンの意味は…

映画のつくりはオーソドックスです。意外にも物語を語るように描かれていく映画で、その意味では穏やかな映画です。

クリスティーン(サンディ・マクロード)がひとりプールで泳いでいます。続いて更衣室での知り合いの女性と会話、このシーンでは鏡を使い、見るものにはかなり奇妙な印象の画にしています。知り合いの女性が椅子に座りこちらを向いて話しています。クリスティーンがその横で立ったままこちらを向いて話しながら身繕いしています。しばらくはどういう状況なのか混乱しながら見ていました(私だけかも…)。クリスティーヌは鏡の中の姿です。

クリスティーヌが仕事が見つからない、面接に行ったら脱いで胸を見せろと言われたなどと話しています。相手の女性がポルノ映画館「バラエティ」のチケット売りの仕事があると教えてくれます。

働き始めたクリスティーンは映画を見に来る男たちの欲望の視線にさらされます。ロビーには映画の音声、女性の喘ぎ声が響いています。クリスティーンは休憩中に場内を覗いてみたり、ロビーをうろついたりと落ち着きません(ということだと思う…)。

客のひとりルイ(リチャード・デビッドソン)が何時に終わる? 飲みに行かないか? と誘ってきます。クリスティーンがルイに興味を持ち始めます。

ある時、クリスティーンはルイが向かいのポルノショップへ入るところを見かけます。クリスティーンも後を追って入ります。あからさまに性的視線を投げつける男たちの間を縫い奥に入っていきます。しかし、ルイは見つかりません。

後日、クリスティーンはルイの野球を見に行こうとの誘いに乗ります。運転手付きの車の中、ルイは緊張しているかと尋ね、少しと答えるクリスティーンに私は安全だと言います。野球観戦の途中、男がやってきてルイに耳打ちしますと、ルイは急用ができた、後で車を回すと言い残して去っていきます。

クリスティーンはタクシーを拾って後を追います。

ここからクリスティーンのストーキングが始まります。ただ、この後半がかなり退屈ですのでもったいない気がします。早い話、ルイが何者であっても大きな意味はないわけですから映画的にはもうひとつなにかないと持たないということです。

クリスティーンにはボーイフレンドがいて、前半には、クリスティーンがポルノ映画館で働き始めたと話しますと、そのボーイフレンドはえ?!と引いたのでしょう、立ち去ってしまうシーンがあります。また後半には、そのボーイフレンドにルイがなにか怪しいことをしているとかなり真剣に話すシーンもあります。

40年前の映画に余計なことですが、この後半の車の中の会話は浮いた感じがしますし、このボーイフレンドの存在も収まりが悪いです。

とにかく、クリスティーンのストーキングは常軌を逸したものになり、ルイを追ってどこかのモーテルに忍び込み、ルイのバッグの中からポルノ雑誌を盗み出します。

そしてクリスティーンはポルノ雑誌を見ながら自らをそこに映し出された女性たちに同化させていきます。レザーのボディスーツを身に着けたクリスティーンが自室のベッドの上でルイに電話をし、気を持たせつつ、どこどこの街角まで来てというのです。

そして、ラストシーン、その街角には誰もいません。

40年前、この映画がどう受け止められたかわかりませんが、2024年の今思うことは、この街角にクリスティーンもルイも立つことがない世界が好ましいということでしょう。

![Variety [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/416wz94UDmL._SL500_.jpg)