スウェーデン価値観で描くジョージアかな?

全編ジョージア国立舞踊団の物語なのにアカデミー賞外国語映画部門のスウェーデン代表になったという映画です。言葉もジョージア語です。

レヴァン・アキン監督がジョージア系のスウェーデン人だからなんですが、アキン監督の精神的母国ジョージアへの強い思いとスウェーデン社会で育った価値観からの強いメッセージが詰まった映画です。

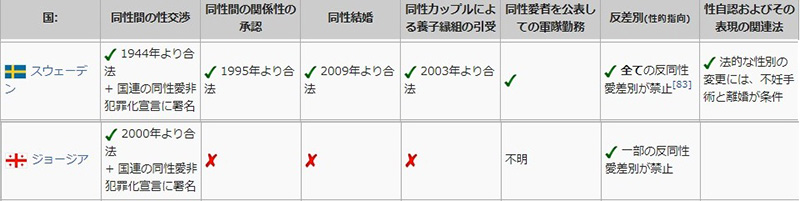

ジョージア舞踊団のダンサーの同性愛が物語の軸になっています。なぜアキン監督がこの題材を映画にしたのか、ウィキペディアの「国・地域別のLGBTの権利」を見ますとその一端が想像できます。

実際、この映画がジョージアで上映されたときにはジョージア正教会が上映中止を求めたり、上映館に反対派が押し寄せた事件もあったようです。

主演のレヴァン・ゲルバヒアニさんもインタビューで、最初は「わあ、僕たち火炙りにされる」と感じたなどと語っています。もちろんジョークも含めての言葉でしょうが、日常的に同性愛に対してそうした言葉が思い浮かぶ現状ということだと思います。

もうひとつの軸となっているジョージア舞踊ですがすごいですね。映画よりも(ペコリ)この動画のほうがその凄さがわかります。

【す、凄い!】グルジアンダンスという民族舞踊がカッコよすぎる件【That’s Entertainment!】

特に50秒くらいのところのソロ、トゥシューズなしのポアントでのターンです。映画でもポワントの映像がワンカットありましたがダンスシーンとしてはありませんでした。

ゲルバヒアニさんはジョージア舞踊のダンサーではなく、コンテンポラリーやクラシックのダンサーとのことで、上のインタビューでも「ジョージアダンスの経験がある人なら、この映画で僕がプロのジョージアダンサーでないことに気づくでしょう」と言っています。

つまり、ジョージア舞踊の(男性パートの)特徴は「男性的」ということらしく、映画の中でも芸術監督がそれを強調していましたし、ラストシーンのメラブ(レヴァン・ゲルバヒアニ)が「女性的」しぐさで踊ることに対してその芸術監督が「ジョージア舞踊への侮辱だ」と言い捨てて出ていってしまいます。

そうした環境の中でのメラブとイラクリのひとときの愛情物語が描かれます。

とは言っても映画的にはやや冗長で、なかなか焦点が定まりません。メラブはともかく、相手のイラクリの思いがはっきりせず、なんだかもやもやしますし、そのふたりへの社会の偏見を描こうとしているようにもみえませんし、幼馴染で恋人同士と言われているマリの存在感も薄いですし、さらに、この映画の中で一番重要と思われるダンスの持つエネルギッシュさが生かされているわけでもありません。物語の条件は揃っているのにどこか未消化なまま終わってしまった印象です。

全体としていろんな問題が総花的に網羅されている感じがします。

メラブはジョージア舞踊団の正団員というわけではありません。正団員を目指して日々レッスンに励んでいる下部団体の一員ということです。何らかの給与が支払われているようにもみえましたが、仮にそうだとしてもそれで生活できるわけではなくレストランでのアルバイトが収入源です。兄も同じくダンサーですが、他に収入はなさそうです。家には母親と祖母がいて収入があるようにはみえません。

ただ、それが日常らしく、その日暮らしだからといって悲壮感はありません。

父親も元ジョージア舞踊のダンサーだったらしく、ちらちらと話題としては語られるのですが、もうひとつはっきりしません。もっと父親のことを語れば映画も深まったのではないかと思います。とにかく生活環境の描写に深みがなく、よくも悪くも総花的に淡々としています。

メラブとマリの関係もあっさりしています。メラブに恋愛感情がないのは物語的にも当然ですが、マリの心情がよくわかりません。ふたりは本人たちも周りも認める恋人関係だと思っていましたら、映画の中ほどで、マリがコンドームを見せて公園へ行こうとメラブを誘います。それに対し、メラブは最初はそんなところではなくちゃんとしたいみたいなことを言います。一瞬、は? という感じがしたのですが、セックスをする関係ではないけれどもそうした会話をストレートにできる親しい関係という、ちょっと不思議な恋人たちでした。

さらに、後にマリは、メラブとイラクリの間に恋愛感情があり、あるいはセックスもあるのではと感じるようになりますが、その間に何の葛藤もなく、メラブに忠告したり、理解者になったりします。

そうしたことを不自然と感じるほうが不自然かもしれないと思う気持ちもないわけではありませんが、勘ぐって考えれば、保守的な国ジョージアを自由の国スウェーデンの価値観で描いているのではないかという気がしてきます。

とにかく、そうしたちぐはぐ感を感じる映画です。

そうした中でメラブとイラクリの求め合いだけはかなり生々しいです。あれだけ周りを気にせず求め合えるのであれば、社会自体にそれを許容する空気があるはずだという気がします。少なくともふたりに「火炙り」にされるかもしれないという背徳感は感じられません。

ふたりの関係の終わらせ方も唐突です。ふたりが愛を確かめあった翌日(のような印象)、イラクリが突然いなくなります。メラブの整理のつかない喪失感を描こうとしているのでしょうが、その理由がイラクリの家族の事情、つまり故郷に戻って母親のために女性と結婚することにしたというのは、ちょっとどうよとしか言いようがありません。そんなことができる人物がメラブとあんな熱い情を交わせるのだろうかと思います。

もちろんあり得なくはないのですが、もしそうならイラクリをもっとさばさばとした、メラブとのことも遊びだったのよというくらいの人物にすべきかと思います。

書いているうちに話がかなり混乱してきました(笑)。

結局、スウェーデン的価値観で見たジョージアを描いているのではないかというのが私の感想です。

いずれにしても、メラブもイラクリもダンサーなんですから、ダンスを軸に据えて、その中でのふたりの愛情と葛藤を描いていけばよかったのではないかと思います。

え? そういう映画だったよって、そうだったかなあ…。