感傷的にならないよう過剰さを避けてつくられたいい映画…

マレーシアと台湾の合作となっていますが、映画の舞台はクアラルンプールですし、監督もマレーシアのジン・オング監督です。現在50歳くらい、自分の制作会社を持っており、IMDb によればプロデューサーとして3作品、そしてこの映画が初監督作品です。

社会の底辺に生きる人々を描いた映画ですが、感傷的にならないよう過剰さを避けてていねいに描かれたいい映画でした。

スポンサーリンク

ID を持たない人が約30万人いる(監督談)…

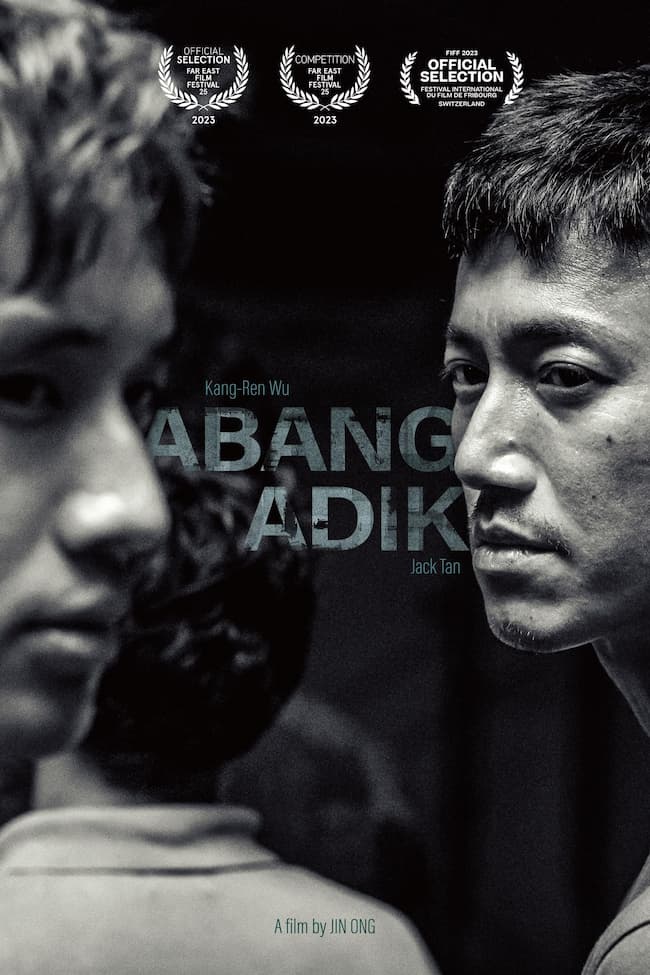

上のビジュアル、あまりよくないですね。イタリアのファーイースト映画祭のもののほうが映画をよく表しています。

ジン・オン監督によれば、原題の「Abang Adik」はマレー語で Abang は兄、Adik は弟を意味する言葉だそうで、それをそのまま役名として兄はアバン、弟はアディとしたとのことです。

クアラルンプールのスラム街を舞台としている映画で、これもジン・オン監督によれば、

映画に登場する富都(Pudu)の地域は、屋外市場が大きな活気を生み出す古いコミュニティで、その一部の地域が映画の中に出てくるスラム地区となります。富都周辺にはまだまだリアルな貧困が見られます。

(公式サイト:富都(プドゥ)の街には、このようなスラムが多いのでしょうか?)

ということらしいです。

この映画、見ていればなんとなくわかるのですが、事前に兄弟(実は兄弟ではない…)の置かれている状況を理解しておいたほうがより伝わるのではないかと思います。それを公式サイトにあるジン・オグ監督のインタビュー記事から引用しますと、

- アバンとアディは ID(身分証明書)を持っていない

- ID は5種類あり、いずれも持っていないと仕事に就くことも、銀行口座を開設することも、パスポートを申請することも、政府の教育や保険など基本的な権利を合法で享受することが困難になる

- アバンもアディも、たとえばマレーシア人と外国人労働者の子どもといったケースのように両親が合法的な結婚登録をしていない

- 兄アバンは両親が火事で亡くなっており証明書類が何もない

- 弟アディは出生証明があるので実父を探し出せば ID 登録するチャンスがある

- つまり、アバンには ID 取得の可能性はほぼないが、アディは父親を探し出せば可能性がある

- 映画の舞台となっている兄弟の住まいは安価で ID がなくても住めるためスラムとなりやすく生活環境は劣悪である

という背景を持った映画です。

スポンサーリンク

プドゥの兄弟とキーとなる人物たち…

映画は最初に二人の日常を見せてそれぞれの人物像を明確にします。

廃墟となった建物です。弟アディは外国人労働者と思われる人たちの仕事を斡旋する闇業者の手先をやっています。警察の手入れが入ります。皆逃げ惑います。アディも拘束されるのですが、出生証明を見せてその場を逃れます。

闇業者が金だけ手に入れるために通報したということのようで、いずれにしてもそうしたギャングの手先をして日銭を稼いでいるわけです。後にその外国人労働者たちに襲われ、兄のアバンが助けに入るシーンがあります。また、アディは女性相手のセックスワーカーとして収入を得ています。

兄アバンは市場の肉屋(かな…)で地道に働いています。ただ、依頼主はアバンの置かれている状況を知っているのでしょう、正当な報酬を払おうとしません。アバンは黙るしかないなくなります。

アバンは聾者ですが補聴器でかすかに聞き取れるようです。ときに補聴器をはずす演出がされており、それがその時の強い拒否感情を感じさせとても効果的な演出です。

前半はこうした二人の生活環境が描かれていきます。アバンはアディに地道に働けと言い、面接のために小綺麗なシャツを買ってきたり、そのための写真を二人で撮ったりという兄弟にしてはやや過剰に感じる描き方がされています。何を意図しているのかははっきりしませんが、二人が向き合って見つめ合うシーンなどはちょっと首をひねるようなシーンでした。

他にキーとなる人物は二人、一人は同じ建物に住み、兄弟を子どもの頃から面倒をみてきている(多分…)マニーです。セクシュアリティははっきりしませんが女装をして生活しています。

そしてもうひとりがNGOで働くジアエンです。ジアエンは ID を持てずに貧困に喘いでいる人たちを助けようと一生懸命です。アバンについては証明書類が火事で焼けてしまっているからと何度も訴えているようです。またアディについては父親さえ見つかればと探し続けています。このことが後半の大きな山場への要因となっていきます。

もう一人いました。ミャンマー難民の女性です。アバンとお互いに好意を持っているのですがそれ以上どうすることもできません。その女性は援助機関(多分…)によって家族とともにどこかへ移されていました。アバンにはただその姿を見つめることしかできません。

この映画のいいところはこういうところで、むやみに悲劇をつくろうとしません。ドラマとして難民を強制連行したりするのは簡単ですがそうしないということです。こうした抑えた描き方は各所にみられます。単に感情に訴えるだけではなく見るものに深く考えさせる要因になっています。

スポンサーリンク

アバンの手話での心の叫び…

そして、後半になり事件が起きます。

ジアエンがアディのもとに父親が見つかったと知らせに来ます。アディはそんなものはいらない、自分は父親を憎んでいる! と激しく拒否します。それでも ID を取るためにと引き下がらないジアエンに興奮状態のアディが乱暴しようとします。もみ合いとなりアディの振り払った(殴りつけた?…)行為でジアエンは激しく頭を打ち動かなくなります。アディは逃げ出します。

この後の細かい展開を忘れてしまいましたが、その後アバンが戻り、頭から血が流しているジアエンを見つけ、兄弟は逃亡します。

この後半は映像的にもドラマ展開的にも雰囲気が変わります。逃亡シーンですし、喧騒の町中から田舎へということもありますし、兄弟にしても何を語るわけでもなく必然的に内省的になります。このあたりだったと思いますが、二人の幼い頃のフラッシュバックが入ったりし、二人が実の兄弟ではないことも明かされます。ただ、それは特に重要なことではありません。といいますか、そうしたつくりの映画ということです。

逃亡中のバスの休憩所、アバンは眠っているアディを見てそのまま置いておこうと自分だけ降りていきます。バスが出発していきます。しかしなにか感じたのでしょう、アディも降りています。

安宿に泊まる二人、翌朝、アディが目覚めますとアバンの姿はありません。食堂(だったか…)のアディ、ニュースがスラムでの殺人事件の犯人が自首したと報じています。

その後は拘置所内のアバン、弁護士をつけようと奔走するアディが描かれていきます。アディが実はと自首するのかと思いましたがこの映画は違う展開にしています。アディの行動にしっくりこないものがありますのでやや疑問は残りますが、事の真相がフラッシュバックで明かされます。

あの日、アバンが部屋に戻ったとき、ジアエンにはまだ息があったのです。そのとき、知り合いが食べ物を届けに来てドアをドンドンドンと叩きます。眼の前で起きていることの整理もつかないままにさらに混乱して呻くジエアンの口を手で塞いでしまうのです。

この事実をアディに話すシーンはありませんが裁判(シーンはまったくない…)で明らかにされたと考えるしかありません。おそらく意図としては、こうした環境下では物事が悪い方へ悪い方へといってしまう蓋然性が高いということなんじゃないかと思います。

拘置所のアバンに僧侶が教誨のために面会に来ます。教え諭そうとする僧侶にアバンは補聴器をはずし、自分は死にたい、自分はなんのために生まれてきたのだと手話と激しい表情で叫び続けます。

もちろん音声はないのですが、このシーンはすごいです。アバンを演じているウー・カンレンさん、いい俳優さんです。この映画で金馬奨主演男優賞をはじめ各国の映画祭で最優秀演技賞を受賞しているそうです。

その後の時間経過ははっきりとは描かれていませんが、おそらく一定程度月日が流れているのでしょう。アバンに死刑執行の通知がきます。そこには3日間の猶予があり会いたい人と会えるとあります。これが実際にある運用だとしますと逆にかなり残酷な仕打ちだと思いますが、とにかくアバンはアディに会いたいと申し出ます。

そして二人は言葉では何を交わすわけでもなく、アディが持ってきたゆで卵をこれまで何度となくやってきた兄弟の証のようなむき方で、互いの額にぶつけ合うのです。

後日、アディは父親に会う決心をして食堂で働く父親の前に無言で立ちます。

という映画です。

スポンサーリンク

マレーシア映画といえばヤスミン・アフマド監督…

マレーシアの映画といいますと、すぐに浮かぶのはヤスミン・アフマド監督です。もう亡くなってから16年ですね。このブログには遺作となってしまった「タレンタイム〜優しい歌」しか書いていませんが、オーキッド三部作のうち「細い目」と「ムクシン」を見ています。本当に優しい映画を撮る監督さんでした。

それ以降日本で劇場公開されたマレーシア映画としては注目すべき作品ではないかと思います。

マレーシアという国について知っていることはさほど多くはなく、空中でつながったツインタワー、調べましたら42階にブリッジがあるそうですが、そうした高層ビル群のクアラルンプールであるとか、マハティール元首相がかなり高齢まで首相を務めたとか(95歳までかな…)など、ときどき報道される外見的なことくらいで、こうした市井の人々の生活というのはなかなか知る機会がありません。もちろんこれがすべてというわけではないにしても、少なくともマレーシア国内でも興行成績はよかったとのことですので共感を得るだけの真実味があるということだと思います。

マレーシア国内での公開は、イスラム教国ですので宗教的な検閲が厳しいということも聞きます。2023年のカンヌ国際映画祭批評家週間でグランプリを受賞したアマンダ・ネル・ユー監督の「タイガー・ストライプス Tiger Stripes」が検閲のためにマレーシア国内での公開を断念したとかの報道もありました。

映画に限らず検閲というものは才能が国外へ流出してしまうことになりますので、いずれ自分たちの首を絞めることになるのにと思いますますけどね。

![タレンタイム~優しい歌 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51nq6o3LmnL._SL500_.jpg)