ドキュメンタリータッチでパワフルだが、ややドラマっぽさが気になる…

「愛について、ある土曜日の面会室」のレア・フェネール監督です。とてもいい印象が残っている映画で、レビューを読み返してみましたら「長編デビュー作でこの映画が撮れますか!28歳にしてこれだけ多様な人間たちが描けますか!」と絶賛しています。

スポンサーリンク

パワフルだがややドラマ臭く感じる…

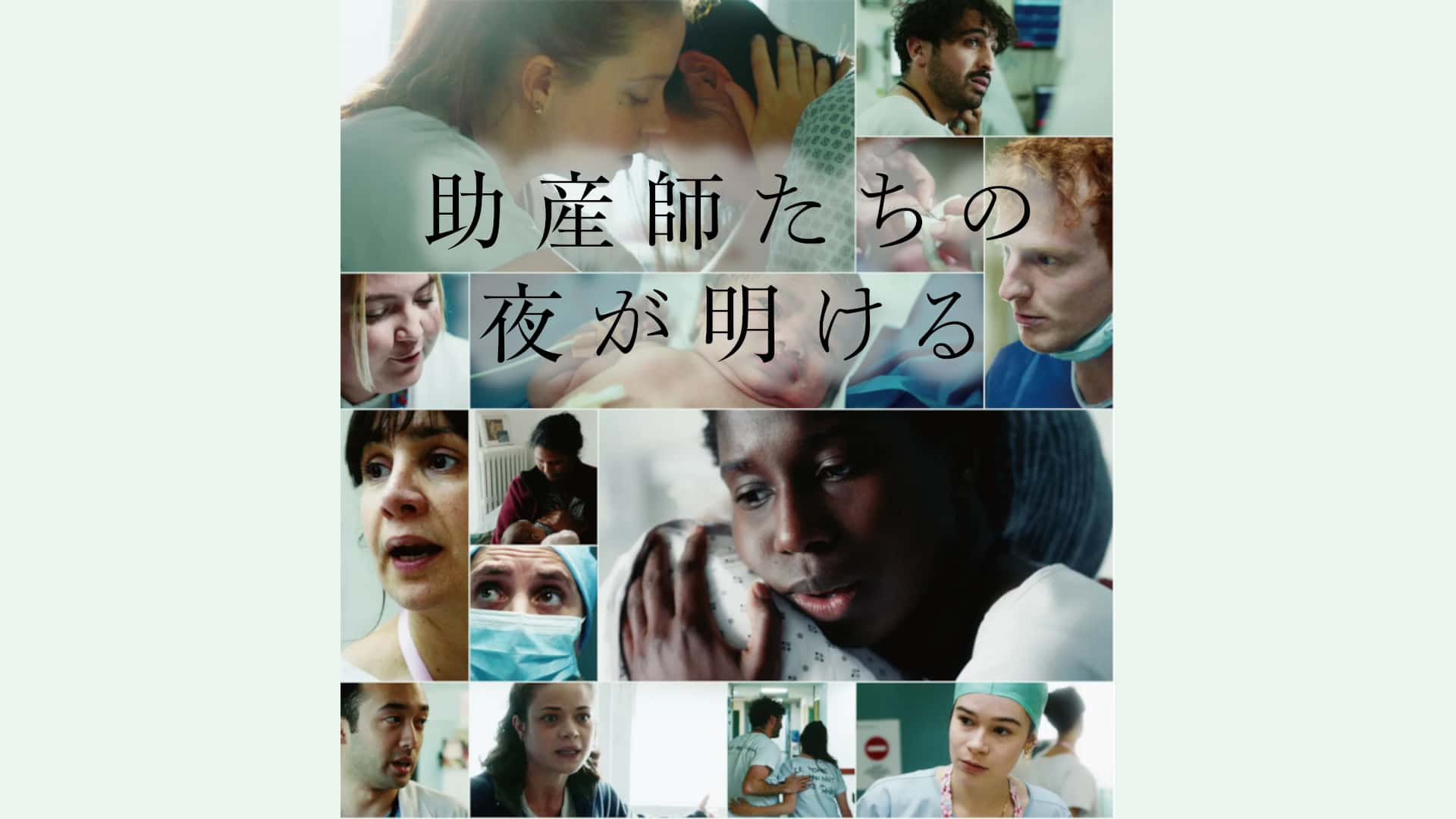

この「助産師たちの夜が明ける」ではかなり印象の違う映画になっています。ドキュメンタリーにもみえるつくりなんですが、その実、かなりドラマっぽい映画です。

ほぼすべて産科病棟のシーンでつくられており、そこで働くことになった新人の助産師二人を追いつつ、助産師たちの過酷な職場環境を描いています。

ドラマっぽい映画と感じる理由は、新人二人の描き方がつくられすぎている点で、まずルイーズ(エロイーズ・ジャンジョー)の方がうまく環境に適応できず落ち込み、その間、もうひとりのソフィア(カディジャ・クヤテ)は持ち前の行動力で信頼を勝ち得ます。しかし、その後ソフィアは胎児の生命に関わる致命的なミスを犯し、その後、ミスを恐れて過剰な対応を取るようになり、ついには精神状態が不安定になり自宅待機を命じられます。その間、ルイーズは徐々に仕事に慣れて一人前の助産師となっていきます。そして最後は、ルイーズの協力もありソフィアは自信を取り戻し職場復帰します。

もうひとつ、つくりもの臭く感じる点は、産科病棟の慌ただしさに過剰さを感じます。実際にどうであるかを知っているわけではありませんが、あの慌ただしさではトラブル続出になるんじゃないかと思います。

もちろん、そうした助産師たちの職場環境の酷さを描こうとしているわけですから手法として間違っているわけではありませんが、やはり過剰さは映画的にマイナスだと思います。冒頭の産科病棟のシーンなど、まるで救急病棟の慌ただしさが永遠に続くような描き方です。

そしてもうひとつ、この映画では、はっきりと主張が全面に出ています。助産師の待遇改善要求です。映画全体からもそのメッセージは強く出ていますが、ラストシーンははっきりと助産師たちの抗議デモで終わっています。

前作「愛について、ある土曜日の面会室」のような多様な人物を描いてドラマをつくることもできますし、こうしたメッセージ性の強い映画も撮ることができるレア・フェネール監督ということになります。

スポンサーリンク

若き助産師の成長と過酷な職場環境…

実際の産科病棟を使って撮っていると思われますがどうやって撮ったんでしょう。ドラマであることはわかっていますので、慌ただしいシーンはちょっと過剰じゃないのとは思いながらもすごいなあと感動気味に見ていました。

2シーンほどある出産シーンは実際の映像のようですが、それもうまく収まっていました。過去にもこうした出産シーンを見たことがありますが、出産シーンというのは本当に感動します。うるっときます。

とにかく映画は、上に書きましたように慌ただしい産科病棟で二人の助産師が仕事を学び、時に失敗し、挫折し、成長していくという物語です。

そうした成長物語以外にいくつか書き残しておきますと、まずは慢性的(と思われる…)人手不足が描かれています。助産師長(呼び方は不明…)が忙しく動き回りながら、新人が入ってきてもすぐに誰かがやめていってしまい状況は変わらないと嘆いています。ほぼラストにルイーズが新人に病院内を説明して回るシーンがあります。また、これもほぼラストにその助産師長がもう限界、辞めると宣言するシーンがあります。自分の子どもの顔も見られないと嘆いていたのも助産師長だったと思います。

男性の助産師がいます。日本では助産師の国家試験受験資格が女性にしかありませんので男性はいません。ですので正しくは日本では助産婦(2002年に名称改正が行われている…)というべきかとは思いますが、フランス以外にもアメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアなどでは男性助産師もいるそうです。

ちなみに原題の「Sages-femmes」は助産師と訳されますが femme は女性という意味ですし、英語では助産師は midwife(midwives)です。

話がそれましたが、この男性助産師、なかなか出産に立ち会わせてもらえません。映画としてどういう意図があるのかわかりませんが、新人という登場の仕方ではありませんし、なんだか気になる扱い方でした。

その男性助産師は二人がシェアしているアパートメントに居候(部屋がないのでシェアとはいえない…)することになり、その後、ある件に絡んできます。

医療データのない妊婦が入院してきます。不法移民です。映画が描いているのは病棟の中だけですので、どういう経緯であるとか、なぜ入院してきたかといったことはよくわかりませんが、とにかく無事に出産し、その後どうなったかは描かれないまま、ある時、男性助産師が病院内に赤ん坊を抱いて座り込んでいるところを発見しアパートメントにつれて帰ります。ソフィアは同意し、ルイーズは反対します。そしてしばらく後、母親が赤ん坊を置いたままいなくなります。ただこの件、3人の中では大騒ぎになりますが、その後母親は戻り、今度は赤ん坊を連れていなくなってしまいます。

ヨーロッパならではのモチーフだとは思いますが、ちょっと扱いが雑ではないかと感じるところです。

時は過ぎ、ふたりは成長するものの職場環境がよくなる見込みは感じられない日々が続きます。

スポンサーリンク

脚本カトリーヌ・パイエ…

この映画も「愛について、ある土曜日の面会室」と同じように脚本がカトリーヌ・パイエさんと連名になっています。

レア・フェネール監督と同年代の方で、IMDb を見てみましたら他にも私が見ている映画にたくさん関わっていました。

ギヨーム・ブラック監督の「やさしい人」「みんなのヴァカンス」、黒沢清監督の「ダゲレオタイプの女」、サミュエル・コラルデ監督「北の果ての小さな村で」、ロマーヌ・ゲレ&リーズ・アコカ監督の「最悪な子どもたち」があります。

だからどうというわけでもなく、へぇと思っただけのことでした(ゴメン…)。

ということで、レア・フェネール監督の2023年の映画、「愛について、ある土曜日の面会室」から14年経っています。2015年に「Les ogres」という移動劇団の人々を描いた映画を撮っているようです。監督自身が移動劇団の家族のもとに生まれているそうですので実体験の映画かもしれません。タイトルは「鬼たち」、面白そう、見たいですね。DVD はありますがフランス語版ですね。