ドラマとして消費するだけの題材じゃないと思うけど…

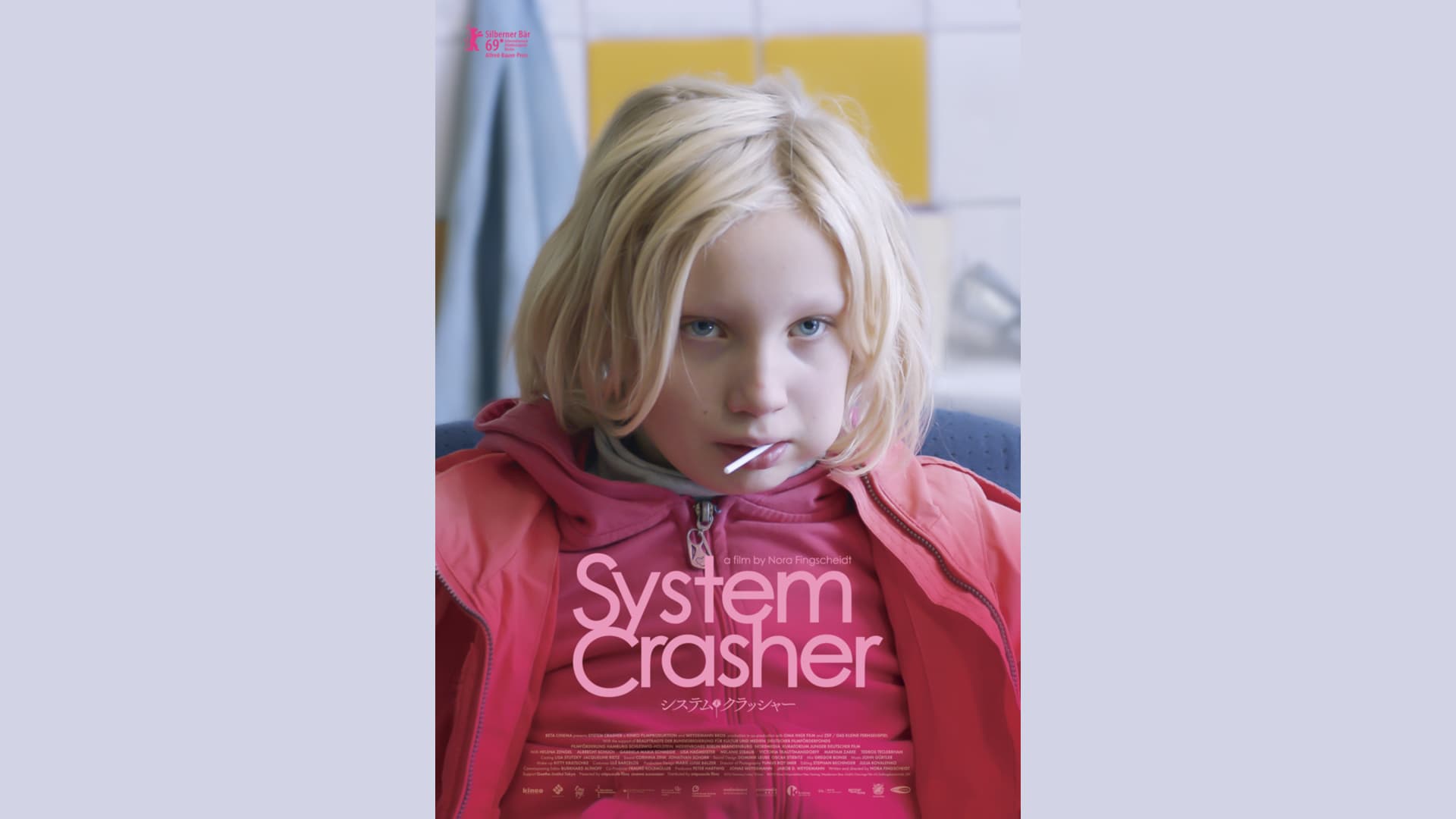

2019年のベルリン国際映画祭でアルフレッド・バウアー賞(銀熊賞)を受賞している映画です。5年前の映画です。なにゆえ今これを? とは思います。

スポンサーリンク

制作者たちの意図がわからない…

まず、この映画が何をしたいのかわからないですね。

ベニーは9歳です。ベニーは怒りをコントロールできません。行動を抑制することが困難です。おそらく日本では素行症や注意欠如多動症と診断されるんだと思います。

里親のもとで暮らしたり、映画はドイツの話ですのでなんという施設か分かりませんが、日本で言えば児童自立支援施設のような施設にあずけられたりします。暴れまわり手がつけられなくなりますと精神科病院に送られ抗精神病薬を注射されます。

映画が描いているのはそうした行動を繰り返すベニーに手を焼く大人たちです。

ソーシャルワーカーと思われるバファネにしても、専門的な知見があるようには描かれてはおらず、仕事としてていねいに対応している以上の様子はありません。ベニーが里親のもとで問題を起こせば次なる施設を探す、探しても見つからなければ、受け入れてくれるところがないと嘆くだけです。

バファネの立場にある人を非難しているわけではありません。映画がそれ以上に踏み込んでいないことを問題にしているだけです。

そしてもうひとり、ベニーに寄り添おうとしているように見える人物ミヒャがいます。ミヒャは、自分自身の成功事例である社会的環境を断った環境での更生プログラムを提案し、自分にまかせてくれと言います。

しかし、うまくいきません。

ミヒャはベニーに対して何をしようとしたのでしょう。自然の中で過ごせば人は変わるだろうとの根拠なき信念を持っている(いた…)だけにしか見えません。実際、ミヒャは何もしていません。映画は3週間共同生活をしたと言っているだけで、結果としてベニーがミヒャになついた(としか見えない…)ところを見せているだけです。

ただ、その失敗に対してミヒャに自分は思い上がっていたと語らせていることは、唯一この映画が良心的とみえるところではあります。

これもミヒャの立場にある人を非難しようとしているわけではありません。映画がそれ以上に踏み込んでいないことを問題にしているだけです。

この映画の中の大人たちはベニーに対して積極的に関わることを何もしていません。この映画が描いていることは大人の手に負えない子どもがいますと言っているだけです。

ドイツでは「Systemsprenger」と言うようです。英訳では「System Crasher」となっており、そもそもタイトルがやさしくありません。

スポンサーリンク

単純ドラマで消費する題材じゃない…

この映画の制作者たちには、ベニーには母親の愛が足りないと見えているようです。

ベニーは母親の愛(一般的表現としての愛…)を求めています。しかし、母親はベニーを持て余しています。ベニーの下に二人の子どもを抱えており、ともに暮らす男性は生活の上で協力的ではなさそうです。映画後半ではその男性とは別れたと言っていました。さらに、終盤では完全に逃げていました。

母親が健全な家庭を持ってベニーに対していれば今のベニーはいなかったとでもいうのでしょうか。

また、ベニーは自由を求めている、この映画の制作者たちにはこうも見えているようです。

ラスト、ベニーは海外治療と称してケニアへ送られることになります。具体的にどんな施設があるのかは分かりませんが、いや、いや、それじゃダメでしょう。ケニアで何が行われるのかまで追わなければ、それが映画のやるべきことです。

ラストシーン、空港での出国手続きを済ました後、ベニーは同行者の手を振り切り逃げます。そしてラストカット、まるでベニーが自由を求めて飛び立つかのように両手を広げてジャンプするカットで終えています。

この映画の制作者たちはいったいベニーをどうするつもりなんでしょう?

スポンサーリンク

これを子どもに演じさせることに意味はあるのか…

大人が見て消費するだけでしょう。