ゼロ・トレランス教育への視点のないあざといサスペンス映画…

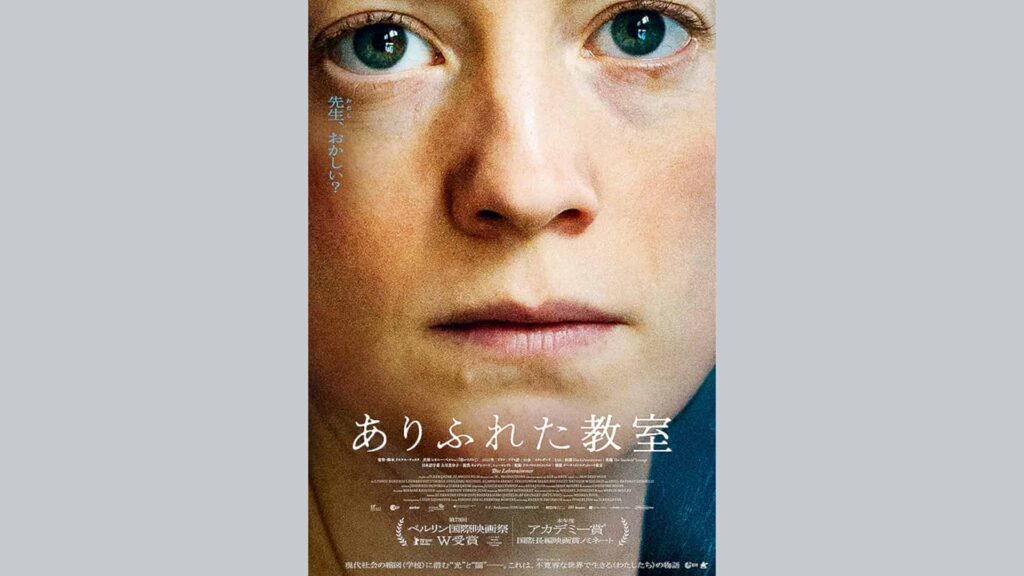

今年2024年のアカデミー賞国際長編映画賞に「関心領域」や「PERFECT DAYS」とともにノミネートされた映画です。また、2023年のドイツ映画賞では最優秀長編映画賞や監督賞、脚本賞を受賞しています。映画としての評価は高いということです。

たしかにサスペンスものとしてはとてもうまくできています。

スポンサーリンク

ゼロ・トレランス教育…

ドイツの中等教育7年生(12、3歳…)のひとクラスを描いた映画です。ただ、あまり学校教育そのものへの視点は感じられず、教師が精神的に追い詰められていく様子を追うことが映画の軸になっています。ああ、学校を舞台にしたサスペンスものなんだと思って見ていますと、なぜか最後は、その教師ではなく停学処分を受けた生徒が警察の手によって学校から排除されるというシーンで終えています。ですので本当のところ何をテーマにしたいのかははっきりしていません。

多分、単に面白い映画をつくりたいということじゃないかと思います。

映画の初っ端から煽りに煽る音楽を流したり、エンドロールに、椅子に座ったままの生徒を警官が担いでいく様子のスローモーションを使ったりすることをみますとそんな感じがします。たとえこの映画の出来事が大人の現実社会の縮図であるとの意図があるとしてもです。

たしかにこの映画の背景には、校長が強調していた「不寛容教育」、つまりゼロ・トレランス方式があるとは思いますが、映画にそれへの視点は感じられません。もし仮にその意識があるとすれば、学校新聞のシーンでは生徒たちのそれこそ不寛容さが感じられる映画になっていますし、また、エンドロールの画にしてもゼロ・トレランス方式を良しとしているようにもみえてきます。

ところでそのゼロ・トレランス方式、日本でも検討されている、あるいは導入している学校もあるようです。下の文科省のメールマガジンはもう20年ほど前のものですので、その後どうなっているんでしょう。

ゼロ・トレランス方式というのは、簡単に言いますと、生徒を規律や規則でしばることで指導し、違反した者には個別事情関係なく停学、退学といった現実的な処置を取るという学校教育方針のことです。

スポンサーリンク

多くの設定にあざとさを感じるのだが…

カーラはその学校の新任教師です。どういう経緯でその学校に雇用されたかなど背景は一切描かれません。ただ、カーラがポーランド人であり、同僚の教師がポーランド語で話しかけることに対して「やめて」と言い、同僚は「恥ずかしいのか(字幕…)」というやり取りをわざわざ入れています。なにか意図があることは明らかなんですが、かなり浮いたシーンですのでよく分かりません。

映画はいきなり、学校で盗難事件があり誰が犯人かを特定しようと生徒を問いただす教師たちのシーンから始まります。

映画の中でその盗難の詳細が語られていた記憶はないのですが、ウィキペディアによれば、映画のタイトルになっている「The Teachers’ Lounge」から盗まれたとあります。学校内の配置ははっきりしませんが、教師たちが仕事をする、いわゆる日本の職員室に近いスペースがあり、そこにはコーヒーサーバーが設置されていましたので、そうしたスペース全体を指していると思われます。後に生徒が入ってきたときにカーラは入っちゃいけないと強く言っていました。

カーラがコーヒーをセルフで入れて飲むシーンがあり、貯金箱のようなものにお金を入れていました。その次のシーンだったと思います。その貯金箱の小銭をひとりの教師か職員かが盗んでいくシーンが入っていました。あれは誰だったんでしょう? 後に犯人と疑われるクーンだったんでしょうか。カーラにはわかっているということですがそれっきりでした。

カーラのクラス(なのはなぜ?…)の学級委員が呼び出され、カーラではない二人の教師から暗に密告を強要されます。さらに、その後カーラのクラスに突然教師たちがやってきて女生徒を教室から出し、残った男生徒全員に財布を出すように命じ、その結果、大金を持っていたということでトルコ系の男子と両親が呼び出されます。母親はそのお金はゲームを買うために自分が渡したものだと抗議します。

この導入がなんとも作りものくさいです。どこで何が盗まれたのかもはっきりせず、それが Teachers’ Lounge だとすれば生徒はどうやって入ったのかと思いますし、なぜカーラのクラスの生徒だとしているかも、また、なぜ男生徒だと決めてかかるのかもわかりません。トルコ系の生徒に濡れ衣を被せる設定もあざとく感じます。

スポンサーリンク

サスペンスものとしてはうまいが…

とにかく、カーラは犯人を見つけようと、お金を入れた上着を椅子に掛け、机の上のノートパソコンのカメラを起動させたまま席を立ちます。あの理性的なカーラがそんなことをすることにもかなりの違和感を感じますが、しばらくして戻りますとお金が盗まれています(そんな馬鹿な?!…)。そして、映像には学校職員のクーンと同じ柄のブラウスが写っていたことから本人を問いただします。しかし、クーンは認めません。カーラは校長に報告します。クーンは完全否定し、怒って帰ってしまいます。

この一件が悪い方へ悪い方へと進むという映画です。

クーンにはオスカーという子どもがいてカーラのクラスなのです。母親は何も言わないにしても学校へ出勤しないわけですから次第に不安になりカーラに理由を尋ねます。カーラは何も言えないと答えません。カーラはカーラで、動画を撮っていたことを同僚たちから人権侵害じゃないかと言われたりします。

映画は、この一件をカーラひとりに背負わせ、そのカーラがまわりから追い詰められていくさまをサスペンスタッチで見せていきます。この見せ方はなかなかうまいです。ですので、こんな子どもたちを使う学校ものを題材にせずにもっとエンタメ性の強いものを撮ればいいのにと思います。余計なことですね(笑)。

保護者会が開かれ、映画冒頭の他の教師の行為もカーラのことのように責められます。クーンも現れカーラを罵倒していきます。次第に事の経緯が憶測も含めて広まり、オスカーの知るところとなります。オスカーは自分が貯めた小遣いを持ってきて取ってとカーラの前に広げます。また、カーラに謝罪を要求します。思うようにならないオスカーはカーラに「後悔するよ」と捨てぜりふを吐いて出ていきます。

その結果が子どもたちが発行する学校新聞です。完全に自主的に発行されており2ユーロで売られていました。カーラがその学校新聞の取材を受けるのですが、最初は学校の印象など当たり障りのないものから次第に盗難事件についての質問になり、例によってカーラは何も言えないと答えません。カーラは発行前に原稿に目を通させてと言い置きますが、知らされずに発行されてしまいます。

その内容は、同僚の教師がその一部を読み上げていましたが、憶測にもとづいたゴシップ週刊誌のような記事です。また、その前後のどこかでオスカーがカーラのノートパソコンを盗み、追いかけるカーラの顔をそのノートパソコンで打ちつけ、川に放り投げてしまいます。

職員会議が開かれます。オスカーの停学、退学が検討される中、カーラが自分が辞めるというものの職員不足だからと問題にされず、結局オスカーの停学が決定されます。

後日、オスカーが学校に出てきます。カーラが必死で来ちゃダメ! と言いますがオスカーは椅子に座ったまま動こうとはしません。

このカーラの必死さはゼロ・トレランス方式ゆえだと思います。これが見つかればさらなる重い処罰になるということです。

結局、カーラの説得もむなしくオスカーは警官の手によって椅子に座ったまま排除されます。

スポンサーリンク

0.999… = 1、主張と証明…

というサスペンスものとしてはうまくできているとは思いますが、ただそれだけの映画です。

最後にちょっと気になったことがあります。カーラの授業で、「0.999… は 1と同じか」という設問があり、ひとりの生徒は 1 から 0.999… を引けば余りが出るので違うものだと答えたのに対してカーラはそれは主張であると言い、一方、オスカーは分数を使ってそれを証明したわけですが、その時、0.999… は 1/9 に 9 を掛ければ 1 となるので同じであるとなっていたような気がするのですがそれは違っていますよね。私の見間違いかもしれません。

いや、見間違いです(笑)。0.999…=0.111…*9=1/9*9=1 になっていましたので証明自体はあっています。

それはともかく、わざわざこんなのを入れているわけですからなにか意味があるのでしょう。カーラの動画は単に主張でしかないということなんでしょうか。確かにある意味真実であり、犯罪証明なんてすべての場合において主張でしかありません。人間の行為に証明はないということかもしれません。

ルービックキューブはアルゴリズムで解けますが人間の行為はアルゴリズムでは解けません。