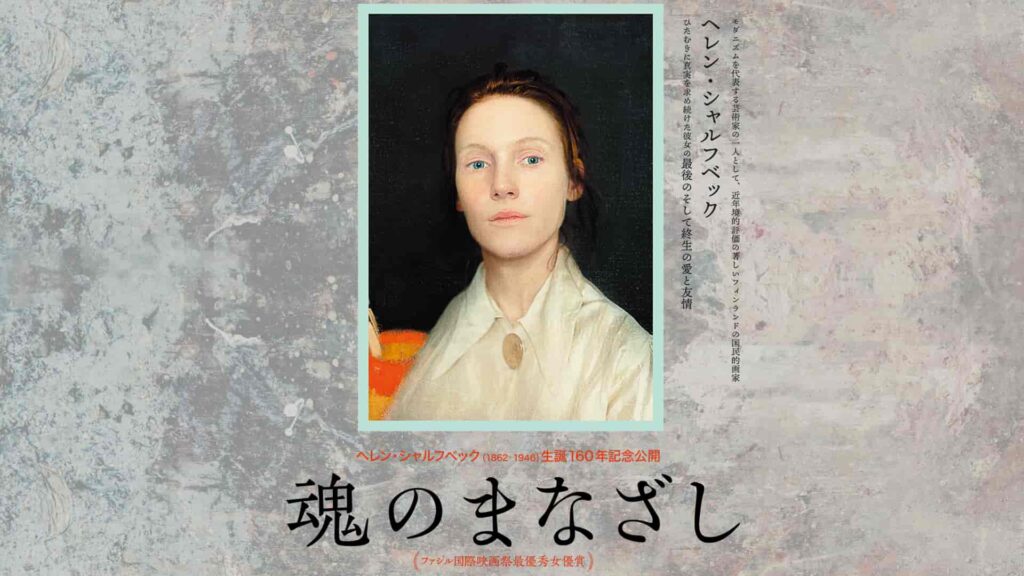

ヘレン・シャルフベックを演じるラウラ・ビルンの魂のまなざし

フィンランドの国民的画家ヘレン・シャルフベックの50歳代の8年間ほどが描かれた映画です。「魂のまなざし」とはまた奇妙なタイトルをつけたものだと思いましたら、2015年に「ヘレン・シャルフベック 魂のまなざし」として全国4箇所で展覧会が開かれていました。

映画としてはそのタイトルは決して間違いではなかったです。演じたラウラ・ビルンさんの「魂のまなざし」の映画でした。

スポンサーリンク

映画までのヘレン・シャルフベック

初めて名前を聞く方ですがフィンランドを代表する画家とのことです。誕生日の7月10日が絵画の日となっているそうです。

ウィキペディアなどで経歴を読みますとかなり早い段階で世に出ており、11歳のころにヘルシンキの「Academy of Fine Arts」に入学して絵画を学び始め、この学校で映画にも頻繁に登場する友人ヘレナ・ヴェスターマルクと出会ったようです。卒業後はヘルシンキ大学関連の(入学ということではなさそう)アカデミーで学んだとあります。資金はアドルフ・フォン・ベッカーという画家でもある教師のバックアップを受けていたようです。

18歳の頃にパリに渡っています。この頃、まあ若い頃ですのであっちこっちへと活発に動いています。それに絵で収入も得ていたようです。

1983年、21歳でスウェーデン人の画家と婚約するも、1985年にシャルフベックの股関節の障害(4歳の時に階段から落ちる)を結核のせいと疑った相手から破棄されています。英語版のウィキペディアからの情報です。日本語版では婚約者はイギリス人となっています。

1889年のパリ万国博覧会で銅賞を受賞しています。27歳のときです。どういうコンテストなのかはわかりません。下の画像の「快復期」という、前年にイギリスのコーンウォールのセント・アイヴスに旅した際に描いた絵です。コーンウォールはイギリスの最西南端の岬あたりでよく映画にも登場します。

Helene Schjerfbeck, Public domain, via Wikimedia Commons

その後しばらくはフィンランド美術協会で絵画を教えたりしており、1901年にその職を退いた後はヘルシンキの北50kmくらいのヒュヴィンカーというところで母親とともに暮らしています。

で、映画はその後の1913年頃から始まります。シャルフベックは50代になっています。

スポンサーリンク

ラウラ・ビルンの魂のまなざし

冒頭、シャルフベックへの、なぜ戦争や貧困を描くのか?とのインタビューシーンから始まります。それに対する答があったかどうかも記憶していませんが、今、ネットで画像をググってみてもそんな印象の絵はないです。初期の作品に「Wounded Warrior in the Snow」や「The Death of Wilhelm von Schwerin」という軍人を描いた絵がありますのであるいは初期にはそういう作品が多いのかもしれません。ただ、映画としてそのシーンが次につながっていきませんので、なんだか気になるシーンではあります。

導入はそんなこんなでやや混乱していますが、シャルフベックが絵を描いているシーンになりますと一気に惹きつけられます。とにかく激しいです。描画法のひとつだと思いますが、描いた絵の具をペインティングナイフで激しく削り取ったり、ときに道具を投げつけたりと描くことへの集中力を見せつけられます。

この映画はシャルフベックを演じるラウラ・ビルンさんにつきます。映画の軸となっているのは50代のシャルフベックが18、9歳年下の男性に恋をする話ですので、ややもすると情緒に流されやすい物語ですが、ビルンさんによってとても奥深いものになり、まさしくシャルフベックならぬラウラ・ビルンの「魂のまなざし」が感じられる映画です。

スポンサーリンク

エイナルとの出会い、愛、友情

シャルフベック(以下、ヘレン)が隠遁生活を送っているような印象で始まります。画商のヨースタ・ステンマンがエイナル・ロイターとともにやってきます。ステンマンは絵を買いたいと言い、ほこりに埋もれた(まさしくほこりを払っていた)絵を発掘していきます。そして、ステンマンによるヘルシンキでの展覧会も大成功となり、再びヘレンに脚光が当たるという流れになっていきます。

ただ、映画はそこではなく、エイナル・ロイターとの関係を描くことで進んでいきます。

このエイナル・ロイター、ウィキペディアがあります。職業はフォレスターという森林管理を学んだ修士に与えられる役職らしいです。スウェーデン語(だと思う)ですのでGoogle翻訳をしますと作家、美術評論家、画家でもあると訳されます。個展を開けるような画家みたいです。映画の中ではヘレンが描いた1枚の肖像画が象徴的に使われていますが、生涯ヘレンはエイナルの肖像画を4枚描いているそうです。

Helene Schjerfbeck, Public domain, via Wikimedia Commons

エイナルは以前からヘレンの絵に強い印象を受けており、そのために画商のステンマンに同行してきたわけです。その後もエイナルはヘレンのもとを訪ねるようになります。そして、ヘレンのエイナルへの気持ちが次第に愛情に変化していきます。

このヘレンの気持ちの変化がフィンランドの美しい風景とピアノと弦楽によって描かれていきます。

そして、数週間のTammisaari (タンミサーリ)への旅行がヘレンの思いを決定的なものにします。上に引用したエイナルを描いた旅行です。

ヘレンがエイナルをモデルして描いています。見てみてと声をかけます。エイナルがキャンパスに向かっています。その背中にそっと近づくヘレン、ヘレンの息遣いが聞こえてきそうなシーンです。ドキドキします。その距離の微妙なこと、うまいシーンです。

このヘレンの熱い思いを演じているビルンさんはもちろん素晴らしいのですが、エイナルのヨハンネス・ホロパイネンさんの何ともいえない無神経さ(笑)がとてもヘレンを引き立たています。当然ヘレンの気持ちはわかっているわけですが、まったくそれに応えようとしません。まったく表情も変えません。何を考えているのかわかりません(笑)。

ヘレンの葛藤が続きます。その気持ちのはけ口となっているのが若い頃からの友人ヘレナ・ヴェスターマルクです。ヘレナは年の差を言っていました。

そして、悲劇が訪れます。ヘレンが行ってみなさいと勧めた旅行先から手紙が届きます。そこには婚約したと書き記されていたのです。

ヘレンは完全に寝込んでしまいます。この後の失意のヘレンもとてもうまく演じられています。このあたりまで映画の2/3くらいでしょうか、残り最後までほぼ失意のヘレンとそこからなんとか立ち直り再び描き始めるまでが描かれます。

相変わらずエイナルは無神経です(笑)。当然ながら訪ねてきても会ってもらえません。それでもなんとかヘレンは思いを友情へと切り替えようとしているその最中、許されて訪ねてきたエイナルは婚約者を同伴しているのです。

そんなこんなでヘレンとエイナルはヘレンが亡くなる1946年、ヘレン84歳まで友情を保ったということです。亡くなるまでヘレンは1,100通の手紙をエイナルに送ったそうです。

晩年の絵には自画像が多くなる画家です。映画からはそのことが何となくなるほどと伝わってきます。

スポンサーリンク

内戦、母親、男性社会

ところどころに当時の時代背景が語られます。言葉だけで描写はありませんが、内戦や母親の言葉で表現される男性社会です。

国民国家という価値観のない時代にはフィンランドはスウェーデン王家の支配下にあり、その後ロシアの支配下となり、映画の中で内戦と語られるのは、1917年のロシア革命後の混乱に独立は果たしたものの社会主義国家樹立を目指す赤衛軍と自作農や資産家の白衛軍の内戦が始まったということです。1918年に白衛軍の勝利で終わっています。(ウィキペディアから)

シャルフベックには兄がいて映画にも登場します。映画的には重要な役回りはありませんが、食事のシーンで母親に、肉は男からという台詞があります。また、友人のヘレナとの会話にも男性社会だからと台詞があります。弟は自分で肉を皿に取り分けそれをヘレンに渡していましたし、特にシーンとして男性社会だからというものはなく、取ってつけたような台詞ではありますが、おそらく時代的に考えれば女性であるシャルフベックが画家として社会的評価を得ることが稀であったことを現代的に読み込んでいるのではないかと思います。

ということで、とにもかくにもラウラ・ビルンさんにつきる映画でした。

130作品を紹介する動画ネットにありました。

※スマートフォンの場合は2度押しが必要です

![[LilyNa] \日本文化用品安全試験検査済/ネッククーラー 子供用 キッズ クールリング ひんやりグッズ 大人 クールネック 子供用 女の子 男の子 首 暑さ対策 冷たい 保冷剤 冷感グッズ ひんやりアイスネックバンド28℃ 男女兼用 ユニセックス 大人用 (グリーン)](https://m.media-amazon.com/images/I/51+KWXBh3xL._SL500_.jpg)