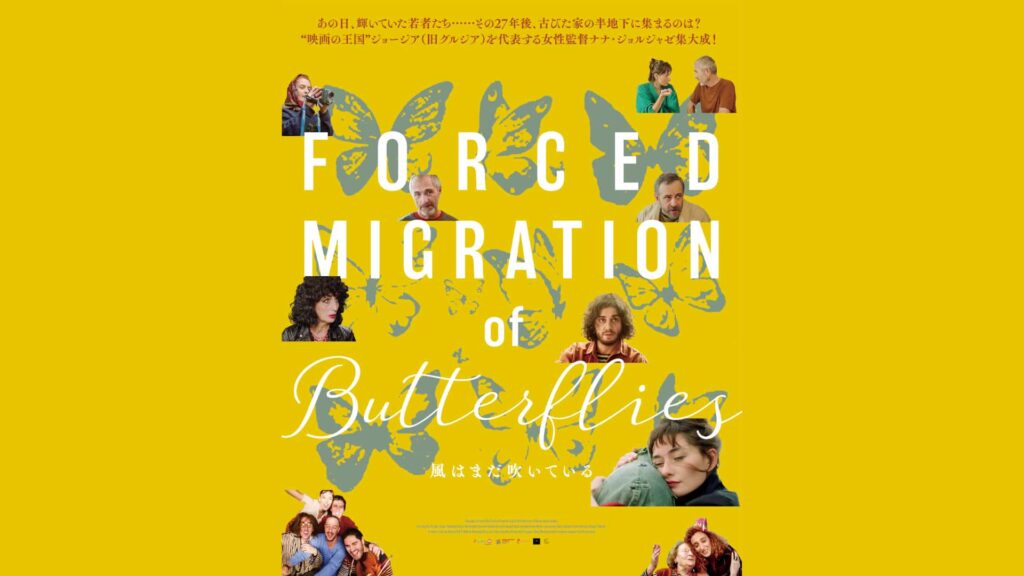

陽気さと裏腹の切なさに心動かされる人のための映画…

なんと、こんないい映画がジョージアと日本でしか上映されていない!?(IMDbによる…)

スポンサーリンク

陽気さと裏腹の切なさ…

ジョージアのナナ・ジョルジャゼ監督、初めて見ました。俳優としては、ラナ・ゴゴベリゼ監督の2019年の映画「金の糸」に出演していますのでそれは見ています。

1948年生れですので現在76歳、30歳くらいまでは建築家として働いていたらしく、映画に関しては1978年にラナ・ゴゴベリゼ監督の「インタビュアー」という映画に出演したり、1979年には「ソポトへの旅」という短編を撮っています。いずれもジョージア(旧グルジア)がソ連邦構成国時代の映画です。その後1986年の「ロビンソーダ」という映画でカンヌ国際映画祭カメラドールを受賞し、1996年の「シェフ・イン・ラブ」が1997年のアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされています。

というナナ・ジョルジャゼ監督ですが、この映画のラストシーンからはもう映画は撮り終えたとのメッセージも感じられます。どうなんでしょう。

で、この「蝶の渡り」、何も知らずに見ましたので始まってしばらくは人間関係がうまく掴めず驚きの連続だったのですが、この人たちはボヘミアン(ラ・ボエーム的な意味…)なんだとわかりますと俄然面白く感じられるようになります。

27年前(1991年)ソ連からの独立を祝った仲間たち、画家や音楽家やバレリーナを目指していた若者たちの27年後の姿を描いています。まあ描いているといってもリアリズムではありませんので、あまりどういう意味? とか、なぜ? とかを考えずに見たほうがいいとは思います。

誰一人として社会的に成功しているわけでもないのに、とにかくみんな陽気です。風の吹くまま気の向くままといった感じで今を楽しんでいます。刹那的と言いますか運命にまかせると言いますか、それだけに無茶苦茶切ないです。

陽気さと裏腹の切なさ、これがわかるともうあなたも大人です(笑)。

スポンサーリンク

自分の家のガラスを割って入る男…

1991年のソ連邦崩壊時のモノクロ映像から始まります。レーニンやスターリン(はないか、誰だったのだろう…)の銅像が引き倒されます。

画にはフレーム枠とRECの文字に電池マークが入っています。そのままカラー映像になり若者たちが大騒ぎしています。

再びモノクロの映像になり(だったと思う…)戦闘場面が映し出されます。ソ連邦からの独立の混乱が内戦状態になり、アブハジアが独立を求めるアブハジア戦争へと拡大していきます。

このシーンまでREC文字が入っています。

話はそれますが、アブハジア戦争時のエストニア人とジョージア人とチェチェン人(アブハジア支援の戦闘員…)3人の対峙と理解を描いた映画を見たことがあります。いい映画でした。

映画に戻ります。映像からはREC文字が消え現代(2018年ということになる…)になります。

え?! なに? ということが起きます。男が二人、玄関ドアをドンドンドンと叩いています。誰も出てこず毒づいています。一人の男が建物の裏にまわり足でガラス窓を割って中に入っていきます。そして男はバールのようなものを持って玄関の鍵を壊すのです。

びっくりしている暇はありません。その家の中には2、3人の男女(だったと思う…)がいるのですが、ガラスが割られようが、ドアが壊されようが、まったく驚く様子もありません。構わずビデオ映像を見て騒いでいるです。そして二人の男たちも加わり、なんともとらえどころない会話が続くのです。

ジョージア。1991年。ソ連からの独立が近づき、希望に満ちた<どんちゃん騒ぎ>で新年を迎える若者たち。しかし、その夢は叶ったものの、喜びは、新たな戦争ですぐに消えてしまう……そして、27年後。画家コスタは、祖父母の代からの古びた家の半地下に暮らしている。そこに集まるのは、かつての芸術家仲間たち。そこに、コスタの昔の恋人ニナが戻ってきて、コスタの絵を買いにきたアメリカ人コレクターが、なんと彼女に一目惚れ!さぁ、どうなる!?

という映画の始まりでした。

スポンサーリンク

コスタは比喩的存在か?…

ガラスを割り、ドアの鍵を壊した男はコスタ、その家の主です。家の中にいた男女は、まさに今見ているビデオ映像の中の男女の27年後です。コスタもそのひとりであり、また中心的人物です。ドアを壊したのは、ここは誰が来てもいい、誰にでも解放されている、そして出ていくのも自由だという意味だと思います。わけがわかんなくてもこういう映画だと思って見ましょう(笑)。

コスタは画家ですがそれで生活が成り立っているわけではありません。電気代を払わなければ止められると言っています。コスタと一緒にやってきたのはピアニストのムラ(だったと思う…)、ヴァイオリニストのミシャと一緒にクラブで演奏しています。家にいたのは、今はコスタと暮らしているロラ、自らデザインした服を売っているようです。ビデオをまわしている(27年前はいた…)のはナタですが、今は修道院で暮らしているようです。そして、後にコスタの絵を売るためにバイヤーを連れてくるのはタソです。

そこに過去にコスタと愛し合っていたニナがやってきます。経緯はまったくわかりませんが(笑)、その後のラブシーンを見ますとしばらくぶりの再会という感じではあります。そうしたことも重要じゃないということです。

タソがアメリカ人の絵のバイヤーを連れてきます。コスタの絵を見て回ります。そこにすっかりそれ用(なに用?(笑)…)に装ったニナが現れます。バイヤーはニナに一目惚れして、美しい、美しいの連発です。そしてプロポーズします。ニナはコスタとの別れを惜しみつつバイヤーとアメリカへ飛んでいきます。

コスタはこれに限らず未練など感じない人物像になっています。多分かなり意図的な人物像だと思います。他の人物にしても現実的な人物はいませんが、特にコスタには感情的表現を避ける演出がされているように感じます。他の人物はみなコスタの元を去っていきます。ただひとりコスタのみが残ります。残っていることが強調されているわけでもありません。

つまり、コスタはコスタという人間というよりもジョージアという国、というよりももう少し漠然とした共同体のようなものがイメージされているのではないかと思います。

原題の「Peplebis idzulebiti migratsia」がどういう意味なのか、Google翻訳では解決しませんが、英訳と思われる「Forced Migration of Butterflies」を直訳しますと「蝶の強制移動」という意味になります。

コスタ以外はみなどこかへ去っていきます。たしかにコスタはひとり残るのですが、その姿はどこか空虚です。実体がない感じがします。現実的存在に見えることを避けているのではないかということです。

スポンサーリンク

蝶の強制移動(蝶の渡り)…

蝶は、その種類にもよると思いますが結構長距離を移動する昆虫です。移動したら死ぬわけではありません。

映画ではコスタ以外はみなコスタの元を去っていきます。

ニナは結婚してアメリカへ。ただ、ニナのアメリカの生活は奇妙でした(笑)。「茶」と書かれた幟を立てて太極拳のような動きを義母(かな…)とやっていましたし、忘れちゃいましたが他にも奇妙なことをやっていました。

そしてロラはニナと競うようにしてイタリア人の蝶の収集家とイタリアへ飛んでいきます。

ムラとミシャはプロモーター(多分…)にスカウトされてアメリカへ飛び立ちます。この二人のシーンもかなり奇妙になっています。ネイティブアメリカン(かな?…)と火を囲みながら演奏していました(かな?…)。

突然コスタのもとに女性がやってきます。自分は娼婦でオペラ歌手だと言い、歌い始めます。そして結婚相手を見つけてほしいと言います。

こうした蝶の移動に模した人間たちの移動はジョージアの置かれているなにかを比喩的に表現しているのだとは思います。ただ、その移動先のやや奇妙に感じられる表現が何を意味しているかまでは私にはわかりません。笑って済ましていいことかどうかもわかりません。

そしてラストシーン、ニナがアメリカから戻ってきます。一時帰国ということだとは思いますし、コスタとの対面シーンもあったとは思いますが、まったく画を記憶していませんので、やはりコスタには喜ぶような感情表現はなかったんだろうと思います。

ニナがナタにおみやげだといってキャノンのシネマカメラを渡します。ナタはありがとうと受け取り、立ち去り際、振り返り、しばらく何かをじっと見つめて(多分コスタでしょう…)、そして雪が舞う屋外へ出ていきます。

数人の子どもたちがはしゃぎながら駆けてきます。ナタは一人の子を呼び止め、これをあげると言ってカメラを渡します。ナタは自分はもう撮り終えたとつぶやきます。その子どもはうれしそうにファインダーを覗いています。

スポンサーリンク

ジョージアを舞台にしたオススメ映画…

- 花咲くころ

- 放浪の画家ピロスマニ

- 聖なる泉の少女

- 葡萄畑に帰ろう

- やさしい嘘

- みかんの丘

![やさしい嘘 デラックス版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/316YTZW74EL._SL500_.jpg)