ジャネットのようにミュージカルにすべきだった?

ブリュノ・デュモン監督がジャンヌ・ダルクの少女時代(12歳くらいから数年)を描いた「ジャネット」の続編です。その「ジャネット」はミュージカル仕様でしたが、こちらはうってかわって台詞劇です。ジャンヌ、ここは歌えよと思うところでも歌ってくれません(笑)。

ジャンヌはジャネットのままだった

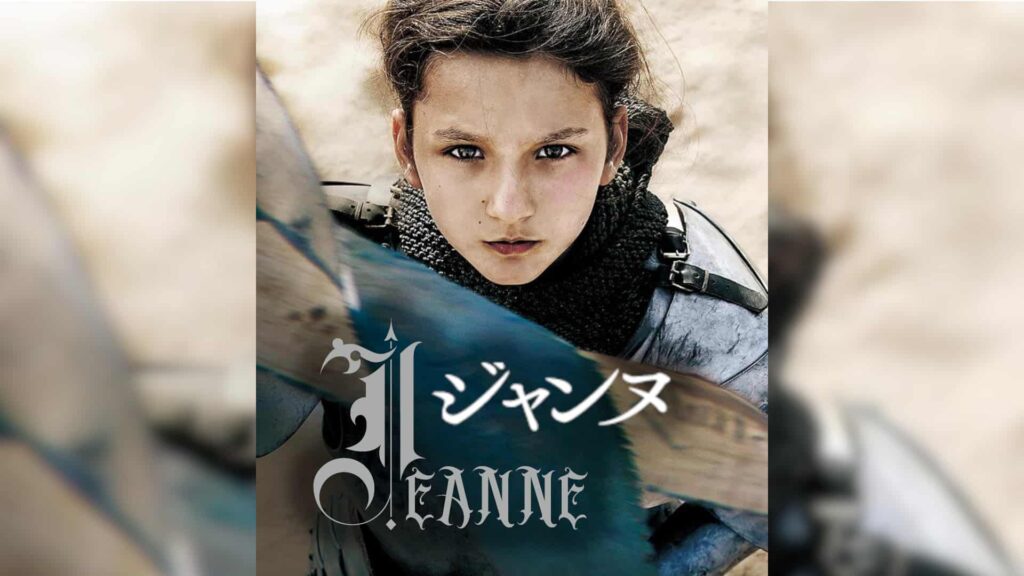

「ジャネット」では、ふたりの俳優で年齢的な成長をみせていましたが、この「ジャンヌ」では年少のジャネットを演じたリーズ・ルプラ・プリュドムがジャンヌを演じています。「ジャネット」の時は8歳で、この映画では10歳だそうです。

流れでいけば年長のジャネットを演じたジャンヌ・ボワザンがジャンヌを演じることになると思いますが、ブリュノ・デュモン監督によれば、ジャンヌ・ボワザンがある時からジャンヌを演じることに迷いを感じ始めたらしく、最終的に役から降りることになり、かなり困ったとのことです。で、(ふと、年少のジャネットを演じたプリュドムではどうだ?と)鎧をつけさせカメラテストをしたところ、(なんと!)プリュドムは子どもっぽさと無垢さの混じり合ったミステリアスさを身につけており、シャルル・ペギーの『ジャンヌ・ダルクの愛の神秘(Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc)』のジャンヌそのものであったと語っています。

確かに上の画像などを見れば「ジャネット」の頃とはずいぶん印象も変わっており、ある種俳優としての自覚みたいなものが芽生え始めている感じはします。ただ、さすがに幼さは拭いきれず、宗教裁判のシーンでも口調は勇ましくはあっても人為を越えたパワーのようなものは感じられず、聖職者との論争も単に言い争い以上のものにはなっていません。

ジャンヌ・ダルクという存在は、史実に残されたものだけではなく、そこに様々な願望や妄想や幻想が重ね合わされている存在だと思いますが、仮にそれらをすべて取り去ったとしても、単に子どもっぽさや無垢さだけでは多くの人々を動かすだけの力にはなり得ないと思います。

リーズ・ルプラ・プリュドムの俳優としての成長は感じますが、やはりジャンヌ・ダルクとしては物足りない映画だと思います。

シチュエーション・マジック

で、この映画のポイントと思われるその宗教裁判ですが、シーンとしてもあまり多くありません。当然それこそがこの映画の見せ場になるはずなんですが、映画全体138分のうち、せいぜい1/3(あくまでも印象として)くらいじゃないかと思います。じゃあ残り2/3では何をやっていたのかと考えてもこれまたよくわかりません。そこにはジャンヌは登場しないか、していたとしても重要な存在にはなっていません。

「ジャネット」に続いてこちらも不可解な映画ということになります。

一番わかりにくいのは、多くのシーンが一般的に想像される情景の中で描かれないことです。ジャンヌが聖職者や立場のよくわからない男たちとおそらく戦況についてだと思いますが、議論する場も砂地の丘陵地ですし、ジャンヌがフランス軍を指揮するシーンもフランス共和国親衛隊の騎馬連隊による儀礼的な馬術ショーが繰り広げられるだけです。

© Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

丘陵地のシーンでもジャンヌの存在感は薄いですし、騎馬連隊のシーンではただ馬に乗って中央に静止しているだけです。さすがにここで俳優としての存在感を示すのは難しいということでしょう。

そして後半になり宗教裁判に移っていくわけですが、笑いでも取りたいのだろうかと(だとしてもフランス向けだと思う)思えるほどに聖職者たちを奇妙なキャラで見せており、裁判自体もいったいジャンヌの何を裁こうとしているのかはっきりしないままとりとめもなく進みます。

台詞劇であっても会話劇ではない

聖職者たちの権威主義的で教条主義的なところを見せようとしているのかもしれません。何人かの聖職者が自説をとうとうと述べたり、誰彼がどうのこうのと映画的に言えば意味不明なことを喋り続けるだけです。

とにかく、聖職者たちの台詞が意味を成した言葉として耳に入ってきません。そもそも意図してそうなのか、字幕のせいなのか、あるいは私の理解度の問題なのか、なにせフランス語ですのでそのわけは知る由もないのですが、すくなくとも聖職者たちの話す言葉は台詞ではあっても会話になっていません。

一方のジャンヌの言葉はよくわかります。決定的である神の言葉を聞いたかどうかについてはきっぱりと「あなたたちには関係がない」と言い切っています。映画の流れとしてはその訳でいいのかどうかはやや疑問には思いますが、その言葉の向かう先は確かに聖職者であり会話として成立しています。

ジャンヌの言葉は人間に向かっているのに聖職者たちの言葉は天に向かって放たれたままあてどなくさまよってます。ジャンヌの確信に満ちた言葉に聖職者たちは返す言葉を持っていません。

という感じで、今この世界に存在する10歳の少女(リアルに感じるということ)と歴史に閉じ込められて固定化した亡霊のような聖職者たちとの噛み合わない台詞のやり取りだけを聞かされているように感じます。その意味では、この映画のジャンヌは、あの厳粛で威圧感を持った中世空間であるカテドラルという仮想空間に、2019年に生きるリーズ・ルプラ・プリュドムが迷い込んでしまった、あたかもアバターであるかのように見えてきます。

Benh LIEU SONG, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

ロケ地はアミアンのノートルダム大聖堂だそうです。

そして、火刑へ

ウィキペディアのジャンヌ・ダルクの項目を読みますと、当の異端審問にしても、結果としての火刑にしてもいろいろ入り組んでいますが、映画では異端審問の後、なんとなく有耶無耶のまま、これまた砂地の丘陵地の要塞のような牢獄に入れられ、ここでもイギリス兵やよくわからない男たちのこれまたよくわからない台詞が続き、ラストシーンはジャンヌが丘の上で火刑になる画が遠景で撮られて終わっていました。

描き続けられるジャンヌ・ダルク

ジャンヌ・ダルクを描いた映画では、アクションもののリュック・ベッソン版、宗教裁判に絞ったストイックなロベール・ブレッソン版を見ていますが、このブリュノ・デュモン版はジャンヌ・ダルクという幻想をすべて取り去ったジャンヌ・ダルクを描いているという意味では新鮮ですが、たとえばジャンヌ・ダルクは普通の人だったよと言えるほどの人物像を提示できているわけでもなく、結果として最後まで不完全さのまま終わってしまった映画だと思います。

であれば、また、リーズ・ルプラ・プリュドムでジャンヌも描くのであれば、「ジャネット」と同じように有無を言わせぬミュージカル版で突き進めべばよかったのにと思います。