娘が誘拐された母親を追ったメキシコの映画ですが、監督はルーマニア系ベルギー人(だと思う…)のテオドラ・アナ・ミハイさん、この映画の制作時は40歳くらいの方だと思います。IMDbによりますと、過去にドキュメンタリーの長編1本短編4本を撮っており、ドラマとしてはこの映画がデビュー作になります。なのにプロデューサー陣がすごいんです。ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ(ダルデンヌ兄弟)、ミシェル・フランコ、クリスティアン・ムンジウと並んでいます。この名前を見ただけでもう期待が高まる映画です。

このリアルさはどこから来るのか

ヨーロッパ出身のドキュメンタリー畑の監督が、なぜ初のドラマにメキシコという舞台を選んだんだろうと思いましたら、インタビュー記事にその点について触れているところがありました。そもそもメキシコへ目が向いているのはサンフランシスコで学んでいたことがあるからだとは思いますが、以前からメキシコの麻薬戦争やそれに関係するティーンエイジャーについてリサーチしていたらしく、その過程で、実際に娘を誘拐されたミリアム・ロドリゲスという女性に出会ったことがきっかけになったとのことです。当初は母親視点のドキュメンタリーとして構想していたものの、現実的な困難(危険?)に遭遇してドラマとして撮ることにしたそうです。

そのミリアム・ロドリゲス・マルティネス(Miriam Rodríguez Martínez)さんは、まさしくこの映画の母親シエロと同じ経験をされた方です。2012年に20歳(14歳?)の娘カレンが誘拐され、2014年に遺体で発見されています。ロドリゲスさんは独自に娘を探し始め、麻薬組織の誘拐犯を追跡し、その結果多くの(10人?)の誘拐犯が逮捕されています。しかし、ロドリゲスさんは2017年5月10日に自宅で殺害(射殺)されてしまいます。

この映画は、実際に娘が誘拐され、自らの手で誘拐犯を探し出して追い詰めたロドリゲスさんからの聞き取りをベースに制作されているということです。

さらに、脚本にメキシコの作家アバクク・アントニオ・デ・ロザリオ(Habacuc Antonio De Rosario)さんが加わっていることも、こうした映画には絶対的に必要なリアルさに寄与しているものと思います。

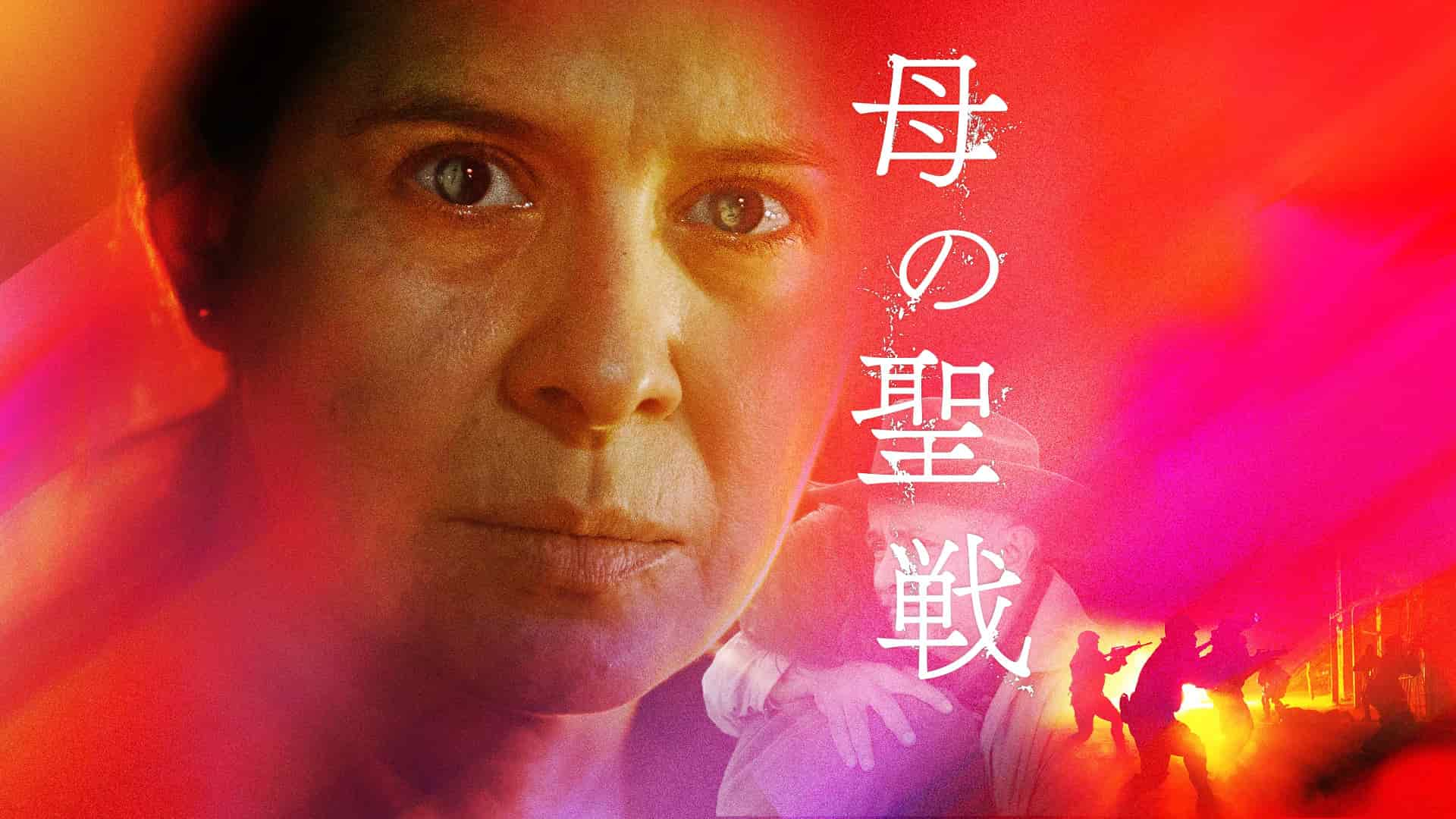

シエロ(アルセリア・ラミレス)の現実感

この映画は完全に母親シエロ(アルセリア・ラミレス)の視点で描かれていきますので、誘拐事件そのものが明かされることはありません。娘ラウラが誘拐されるシーンもありませんし、最後には身代金を要求してきた男が逮捕されますが誘拐を認めませんのでその経緯が明らかになることもありません。警察も登場しますしシエロが軍隊の中尉と情報共有を約束しますが、具体的なシーンは一切ありませんので捜査しているのかどうなのかもわかりません。そして、最後には複数人の被害者が埋められた場所からラウラの肋骨が1本見つかったとして死亡認定されるだけです。

ですので、犯罪もののドラマとしてはもやもやしたまま見終えることになります。

このもやもや感を逆に考えますと、この映画の誘拐事件は特別なことではなく、類似の事件は日常的に起きている(いた?)ことであり、被害者にとってみれば起きるはずもない特別なことであってもどの事件もパターンは同じということなんだろうと思います。

それでもこの映画が見る者に訴える力を持ち得ているのはシエロを演じているアルセリア・ラミレスさんの存在がとても大きいです。

映画としては、もう少し追跡の方法のパターンを増やして緊迫感のあるシーンが必要かとは思いますが、それでもラミレスさんの存在で最後まで集中して見られます。

シエロの視点というドキュメンタリー手法

母シエロと娘ラウラの朝の会話がワンシーンあり、両親が別居していることからラウラ自身も不安定な状態にあることが示されます。そして次のシーンではシエロが誘拐犯に身代金を要求されるシーンになります。夫グスタフに相談し身代金を用意して渡すもののラウラは帰ってきません。

シエロは警察に助けを求めますが全く力になりません。止むに止まれず自ら誘拐犯を追う行動に出ます。そして、二人の女性がリーダーの組織を突き止めます。シエロの行動に気づいた組織がシエロの自宅を襲います。駆けつけた軍隊(警察じゃないんだ…)に救われ、それを機に司令官の中尉と情報共有する協定を結びます。シエロの情報をもとに組織を急襲しますが、ラウラは見つかりません。

再びシエロの捜索が始まります。夫グスタフの友人の男ドン・キテが組織とつながっているのではないかということがわかってきます。軍隊がドン・キテを拘束して組織の情報を吐かせます。しかし、アジトを急襲するももぬけの殻です。中尉はドン・キテを射殺します。

シエロはドン・キテの情報をもとに誘拐された人質が埋められているらしい場所を掘り返し多くの遺体を発見します。遺体はDNA鑑定に回されます。

この映画は、ほぼ3つの山で構成されています。ひとつ目が二人の女性リーダーの急襲劇、ふたつ目がドン・キテの拘束から遺体の発見、そして三つ目がラウラの恋人からの情報で組織の中心メンバーを逮捕し、その中にラウラの身代金を要求してきた実行犯がいたことからシエロが直接問いただすも男はしらばっくれて何も判明せず、さらにDNA鑑定の結果、肋骨の1本がラウラのDNAと一致し、殺害されていただろうという結末にいたる過程です。

暴力の悪循環

という物語の流れなんですが、上にリンクしたテオドラ・アナ・ミハイ監督のインタビュー記事の中にちょっと気になるところがあります。

インタビュアーからどういう映画ですかと聞かれて、ミハイ監督は「シエロが最初は被害者である一主婦から復讐する者に変わっていくという暴力の悪循環」を描いていると答えています。

She slowly but surely turns from helpless housewife into avenging activist, absorbed by the vicious cycle of violence that made her a victim in the first place.

(Women and Hollywood)

また、映画を見て何を考えてほしいかの質問にも、自分は政治家でもないので解決策は持ち合わせていないがこの映画を多くの人に見てもらい考えてもらうことで良い方向へ行くことを願っていると答えた後に次の2つを上げています。

ひとつは、両親の別居という環境がティーンエイジャーの反抗心を生み、トラブルに巻き込まれるきっかけになるということと、もうひとつ「シエロが被害者から加害者に変わったという皮肉」を感じていると語っています。

Another point that truly touched me is the irony of Cielo’s transition from victim to perpetrator. The thought that, once touched by violence, one is condemned to join and to perpetuate it somehow, despite the best and most noble intentions.

(同上)

テオドラ・アナ・ミハイ監督はこの映画のシエロに暴力性を見ているんですね。

ちょっと驚きました。確かに夫の友人の男が犯罪組織にラウラの情報を提供していたとわかったときに警棒のようなもので幾度も打ち据えるシーンはありましたが、全体としては暴力性というよりも止むに止まれぬ行動と感じて見ていました。

ヒーローものではない…

見出しの「ヒーロー」はヒロインではニュアンスとして語弊がありますので、いわゆる英雄ものではないという意味で使っています。

テオドラ・アナ・ミハイ監督がいう「暴力の悪循環」もシエロを相対的に見る視点からの言葉だと思いますし、映画の中にも答えは出していませんがおや?と思う台詞や描写があります。

ラウラが誘拐される発端となったのは犯罪組織の誰彼を怒らせたとかいじったからだと誰かが言っていましたし、ラウラの恋人がラウラを探すために誘拐した組織の対立組織に加わったと言っていましたように、ラウラやその恋人とを含め映画の中のティーンエイジャーたちにとっては犯罪組織自体が身近なものとして描かれています。

また、シエロと夫グスタボとの関係がシエロの犯罪組織追跡のところどころに挿入されるわけですが、グスタボはかなり意図的にしょうもない男として描かれています。

グスタボは他の女性と暮らしています。ラウラが誘拐され、シエロはグスタボに相談に行きますが、まず何をおいてもグスタボは横柄で偉そうです。最初はラウラのいたずらだろうと木で鼻をくくったような対応ですし、一緒に暮らす女に促されて身代金を払うことに同意して取引の場に行くも俺に任せておけと言いながら何も出来ずにお金だけ奪われてしまいます。

中盤になり、シエロにもう一度やり直さないかと言ってきます。一緒に暮らしていた女性が出ていったのです。なお、はっきりは語られていませんが、その女性もラウラの情報を売っていたようではあります。

そして、しばらくは同居するものの最後にはグスタフは一緒にはやっていけないと追い出されていました。

かなり意図的に造形された男性像でしょう。

ラストシーンの意味

ラストシーンは、疲れ果てたシエロが庭に出てタバコを吸っていますと、誰かがやってきたらしく、シエロがじっとその人物を見つめるシーンで終わっています。

実はラウラが生きて戻ってきたかも知れないと思わせるシーンだとは思いますが、仮にそうだとしてもそれを見せずに終わっていることは、映画を希望的に終えたいという意図とそうはいかない現実の残酷さを示しているんだろうと思います。