「血」で始まり「血」で終わることの意味

自由に生きるということは本当に難しい、特に女性にとっては社会的タブーが多すぎます。この映画のブリジットのように生きられればと誰もが思うことでしょう。

でも、ブリジットの悩みは尽きない、という映画です。

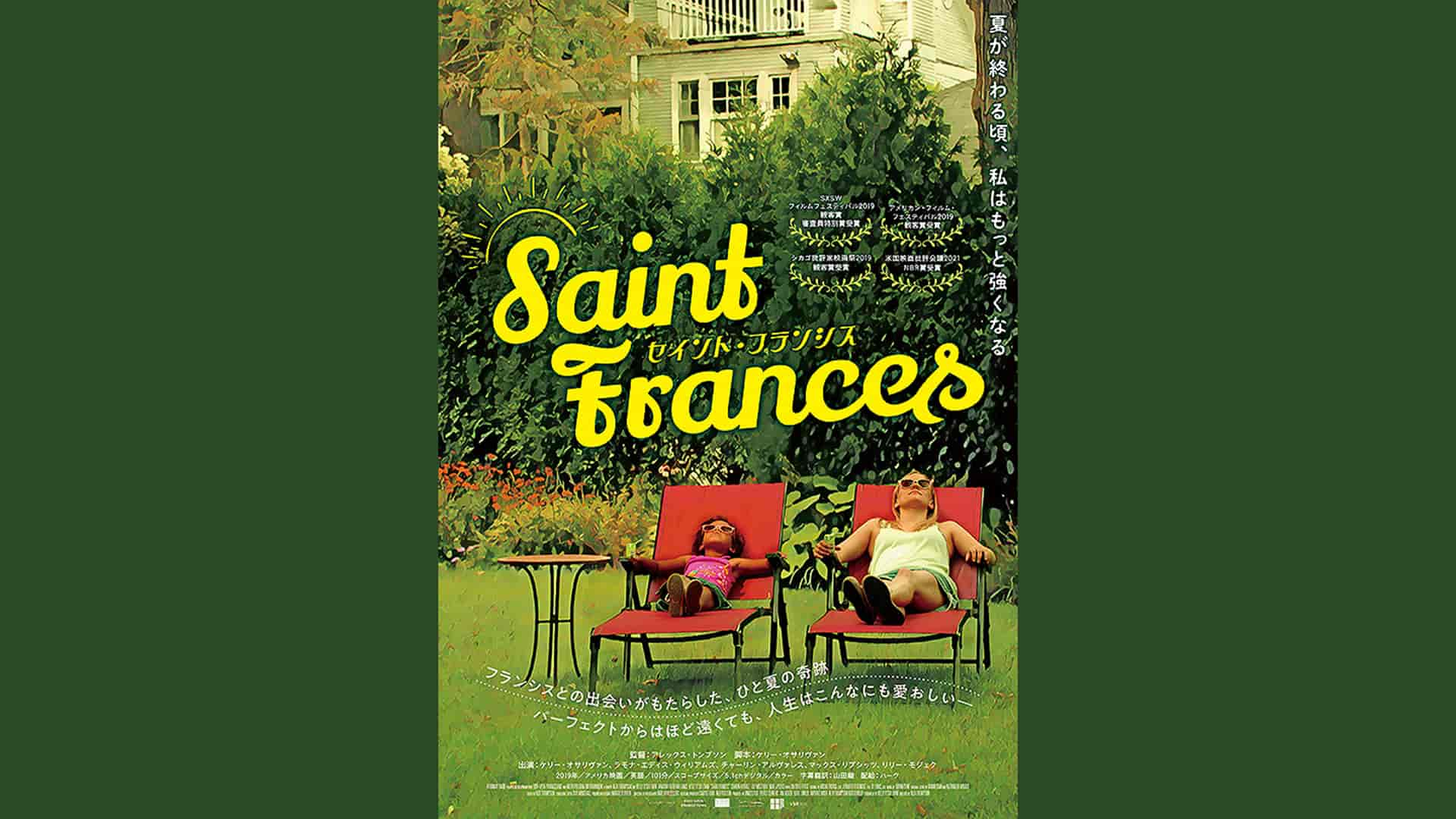

脚本:ケリー・オサリヴァン、監督:アレックス・トンプソン

ブリジットは34歳、大学を1年でやめ、今はレストランのサーバーとして働き、さらに(ではなくレストランを辞めてのよう…)ナニーの仕事を求めています。ひとり暮らしです。

なぜレストランを辞めて一時的なナニーの仕事をやろうとしたのかはわかりませんが、それはまあ映画だから置くとしても、この設定を日本で映画化したらどんなことになるかと恐ろしくなります。

でもこれはアメリカ映画ですので決してシリアスにはなりません。

ブリジットを演じているのはケリー・オサリヴァンさん、シナリオもオサリヴァンさんのものです。グレタ・ガーウィグ監督の2017年の映画「レディ・バード」に触発されてシナリオを書き始めたそうです。ナニーの仕事や中絶は本人の実体験らしいです。

監督はアレックス・トンプソンさん、この映画が初の長編です。実生活ではオサリヴァンさんのパートナーとのことです。

ブリジットの生理とジェイス

ブリジットがバーで男の愚痴を聞くところから始まります。男は自殺する夢を見ると言っています。自分は34歳だが何も持っていないし将来も暗いみたいなことを言い、君は何をしている?と尋ねます。ブリジットがレストランのサーバーだと答えますと、男はまだ20代なら大丈夫だと言います。ブリジットが34歳だと答えますと男は去っていきます。

男が口説こうとしていたという設定だとは思いますが、男が去っていくことで何を見せようとしたのか難しいシーンです。というのは、一貫してですが、ブリジットが今の自分を変えたいと思っているようには見えないんですよね。極めて自然体で、自分の考えに迷いがなく、今の生活に満足していないにしても大きな不満があるようには見えません。この人物設定が日本であれば生活もかなり苦しい環境が想像できますが、ブリジットにそうした意識はありません。ギター教師をひと目見て近づくために無駄にギターを買ったりします。ですので、このシーンでもブリジットの強さと男の馬鹿さ加減が見えてくるだけです。

で、その後がこの映画の中心的なことだと思います。ブリジットはそのバーで出会った別の男ジェイスを家につれて帰りセックスします。要はどちらも相手を探していたということでしょう。そして、翌朝、ジェイスが、シーツに血がついているけど生理?と尋ね、互いに顔を見合わせれば頬に血がついており、ジェイスは口でしているときは気づかなかったとまで言い、それに対してブリジットはそれが趣味なら野獣ねなどと返します。

ふたりは、こうした会話をなんのこだわりもなく交わします。

そして、こうしたタブー破りはまだまだ続きます。

レズビアンカップルとフランシス

その前にタイトルにもなっているフランシスです。ブリジットはレズビアンカップルの娘フランシスのナニーに雇われます。

このカップルの設定もかなりとんがっています。レズビアンであることは当然かなり意識されたことですが、さらにフランシスも実の娘ではないと言っていましたし、マヤは妊娠しています。それぞれにはそれなりに複雑な事情があるのでしょうが、映画はそれらに全く触れていません。特別なことと意識させたくなかったのでしょう。ただ、このレズビアンカップル、終盤になりますとなぜか家父長制の家族観が顕になってきます。どうしたんでしょうね、批判的に描いているようには見えませんので、浮気騒ぎのドラマづくりのために見えなくなっちゃったのかもしれません。

で、ブリジットです。そのナニーの面接ではフランシスがなつかず不採用だったようですが、後に電話があり雇われます。すでにマヤは出産していましたので時間経過はどうなっているの?と思いますし、採用されたときにはレストランの仕事をほっぽりだしていましたので大丈夫か?!とも思いましたが、まあコメディー系ですので許容範囲なんでしょう。

フランシスとの関係は最初は多少苦労するものの次第になつくようになり、ちょっとしたケガや池に落ちたりするそれなりに重大なトラブルもありますが、徐々に変化していき特別ドラマというものはありません。ブリジットはこのナニー仕事にしても、たとえば思うようにいかず悩むとか、フランシスへの対し方に戸惑うとかそうした描写はありません。ここでもとにかく自然体で余裕さえ感じられます。

ですので、この映画はフランシスによってブリジットの何かが変わるという映画ではなく、この後ブリジットが経験する妊娠、中絶という厳しい体験にマヤが出産した赤ん坊やフランシスという存在が重ね合わされることによって、ブリジットが母親になることの意味を考えていく映画なんだろうと思います。どう考えたかは映画からはわかりません。

「血」で始まり「血」で終わる

この映画は「血」で始まり「血」で終わっています。

始まりはブリジットの生理の「血」で始まり、その後、思わぬ妊娠をし、中絶をし、そのために出血が止まらずにいくどもその描写があり、そしてラストシーン、かなり唐突ですが、フランシスがブリジットに生理が始まったら必ず教えるねとわざわざ伝えにきて終わります。

生理がなければ人類は存在していないのになぜみんなで話し合っちゃいけないの? ということだと思います。

避妊、妊娠、中絶、そして、子育て、産後うつ

ブリジットが妊娠します。ジェイスとの会話では、なんとなくですが、ジェイスは生んで育てようと考えているらしいところがあり、付き合っている僕たち…と言いかけますと、ブリジットが即座に、私たち付き合っていないとさえぎります。

どうとらえていいのか難しいシーンですね(笑)。とにかく、すでにブリジットは中絶を決めています。ジェイスは立ち会うと言い、費用も負担すると言いますと、ブリジットは半分でいいと言います。

その前に避妊の話がありました。ジェイスが避妊していないの?と尋ねますと、ブリジットはずっとこれでやってきた、これで問題なかったと答えます。セックスのときにブリジットが抜いてねとわざわざ台詞と入れていましたので、避妊は女性の考えることみたいな考えを批判的に描いているのかもしれません。

中絶は経口妊娠中絶薬です。その過程をかなり詳しく描いていました。ブリジットは排出されたものをジェイスに見せ、これがそうなのかどうかと話し合っています。

おそらく中絶の過程が描かれた初めてのドラマ映画でしょう。ブリジット、ジェイスともに感情表現をすべて排して描かれています。かなり意識されたシーンだと思います。

妊娠、中絶というかなり厳しい事実に対するブリジットの感情はマヤの産後うつやフランシスとの関係の中で描かれていきます。

マヤが生れたばかりの乳児への対し方に悩んで精神的に追い込まれていきます。パートナーのアニーは弁護士で、すでに書きましたように家父長制的男性の役割が当ててあり、家庭のことを気遣う暇もないということなんでしょう、マヤの精神的不調にマヤの浮気を疑うというかなり雑な描き方がされています。

マヤが抱いても泣き止まない赤ん坊ですがブリジットが抱けば即座に泣き止みます。これもちょっとどうよとは思いますが、これはブリジットの映画ですしコメディー系ということなんでしょう。

さらにこの流れのシーンではありふれたドラマパターンが使われています。ブリジットがマヤやフランシスとともに外出し、赤ん坊が泣き始めたためにマヤが授乳しようとし、まわりを見ても適当なところがなく、やむを得ず公園で授乳し始めます。すると近くにいた子ども連れの女性が、こんなところで授乳をしないで!子どもが見ているでしょ!(ちょっと意味不明)男の気を引きたいの?!(さらに意味不明)などと噛み付いてきます。ブリジットが、授乳よ!ゲイよ!(この反論は逆にだめなんじゃないの?)などと反論するうちにマヤが、多様性(字幕)を語って強く反論します。ぴったりくる反論ではなかったのでしょう、台詞は全く記憶していません。

ということがあり、マヤが気持ちを吐き出したことにより元気を取り戻します。家に戻りますと、今度はアニーがギクシャクしているマヤとの関係に浮気を持ち出してマヤを責めます。

正直なところ、なぜこんなステレオタイプ的なドラマパターンを使うの?と思います。アニーが黒人がゆえに自分が使用人と間違えられると泣き始めます。そのこと自体はきついことですが、ここで唐突にそれを持ち出したらせっかくとんがった家族構成にして描いてきた意味がないんじゃないのと思います。

とにかく、ブリジットのナニー仕事も終わり、ラスト、フランシスを学校に送り、帰ろうとしますと、フランシスが追いかけてきて、生理が始まったら絶対に教えるねと言って終わります。

ブリジットがタブーを破っていくシーンは爽快ですが、もう少しシナリオを練り直したほうがよいのではと思える映画でした。