美食家なる言葉が存在する19世紀のフランス、トラン・アン・ユン監督はなにを描こうとしたのか…

トラン・アン・ユン監督、えらく久しぶりです。監督としては2016年の「エタニティ 永遠の花たちへ」以来の7年ぶりです。監督以外では、その間に「第三夫人と髪飾り」の美術監修と「走れロム」の製作にクレジットされています。いずれにしても寡作の監督です。

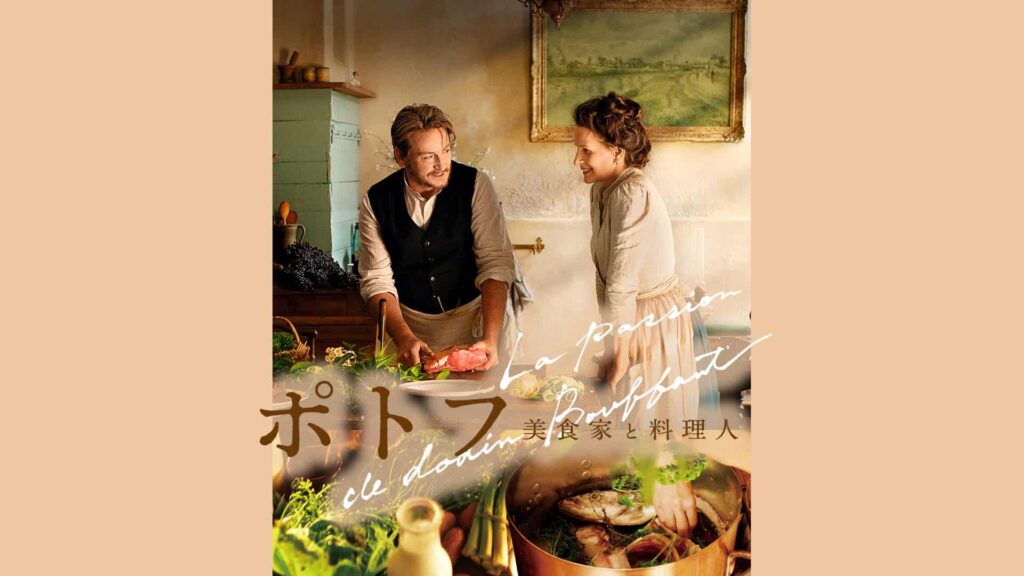

という久しぶりの監督作「ポトフ 美食家と料理人」は、今年2023年のカンヌ国際映画祭で監督賞を受賞しています。

美食家、ドダン・ブッファンの人生と情熱

原作があります。『La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet (The Passionate Epicure)』、1924年に出版されたグルメ本のようです。日本語版はありませんので Google翻訳にかけますと『美食家、ドダン・ブッファンの人生と情熱(情熱的な美食家)』ということです。その題名のうち「la passion de Dodin-Bouffant」はこの映画の原題に使われています。

著者はスイス人のマルセル・ルーフ(Marcel Rouff)という人で、ウィキペディアの肩書は「小説家、劇作家、詩人、ジャーナリスト、歴史家、美食作家」となっています。1921年から28年にかけて、28巻もある『La France gastronomique: Guide des merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises(美食のフランス:驚異の美食とフランスの良い旅館ガイド)』というガイドブックも書いているそうです。ミシュランが今のように星をつけ始めたのが1926年とありますので、その時代、レストランやホテルのガイドブックが流行っていたのかも知れません。

古い本ですし、絶版になっていますので詳しい内容の記事は見つからなかったのですが、ジュリエット・ビノシュさんが演じているウージェニーとドダンのラブストーリーは映画の創作じゃないかと思います。ただ、本のレビューにひとつだけ、どこかの国の皇太子に女性の料理人を引き抜かれないように結婚したと書かれているものがありました。

美食映画

この映画、「美食家」なんて言葉が似合うのはフランス料理くらいだなあとつくづく感じさせるに十分なほどの「美食映画」です。

冒頭から1時間はないにしても4、50分はあったであろう美食のシークエンスを見れば、もうこの映画のすべてを見たに等しいです。

時代設定は19世紀後半、撮影はメーヌ・エ・ロワールにあるシャトーで行われたそうです。

早朝の柔らかな光の中、ウージェニー(ジュリエット・ビノシュ)がシャトーの菜園で食材を収穫しています。

古めかしくも機能的に配置されたキッチンには自然光(のように見えるライティング…)が差し込んでいます。

このキッチンで繰り広げられるウージェニーとドダン(ブノワ・マジメル)、そして助手のヴィオレット(ガラテア・ベルージ)による一連の調理のシーンは、まるで美しきダンスを見ているようです。

あいにく美食用語を持ち合わせていませんので料理の説明はできませんが、人が食材とともに調理台やコンロやオーブンの間を流れるように移動し、また、人が交錯するごとにカメラも追うべき対象を変えていき、そして徐々にドダンのレシピに従って料理が出来上がっていきます。

美しいシーンです。

シーン変わってダイニングです。ドダンが美食家の仲間4人をその料理でもてなしています。と言うよりも、ドダンの料理を口にできることが栄誉であり、4人があらん限りの称賛でドダンをもてなしているといったほうがいいかも知れません。ドダンにはそうした自信と風格があります。4人はドダンの料理はアートの領域だとまで言っています。

このシーンもかなりの長さがあります。正直なところ人間ってそんなに食べられるものなの?と思うくらい何皿もでてきます。私はパイ包みとワインだけで十分なんて思いながら見ていました。美食映画としてある種の美しさはあるにしても、現代感覚で言えばアナクロですし、見方によってはグロテスクにもみえます。

とにかく、4人はその後キッチンへ行き、ウージェニーの料理の腕を褒め称え、ウージェニーも自分たちと一緒にテーブルを囲むべきだと言います。ウージェニーは自分も同じものを食べ、あなたたちとともに味わい、そして会話していると答えます。

確かに、ウージェニーも、そして助手のヴィオレットもキッチンで同じものを食べています。ただ、こうした価値観は、おそらく原作や19世紀末にはなかったのではないかと思います。

なぜ、トラン・アン・ユン監督はそこまでしてこの原作を映画化したいと思ったのか不思議です。

時代ものはその時代の価値観で描けばいいわけですし、仮にこのウージェニーが実在の人物であれば、こうした表現で光を当てるという意味もありますが、それもないわけです。トラン・アン・ユン監督はなにをしようとしたのでしょう。

あいまいなプロット…

この映画、プロットという点ではとても不思議な映画です。

ひとつはポーリーヌという少女の扱いです。冒頭のキッチンのシーンで、ヴィオレットの姪として登場し、ドダンとウージェニーが料理をしながら味見をさせたり、教えたりし、その味覚の鋭さに驚いています。

また、その後ポーリーヌの両親に料理人として育てたいと申し出るも良い返事はもらえず、今度は逆にウージェニーの死後にその両親がポーリーヌを預かってほしいとやって来たときには教える者がいないと断り、そして後半になりますといつの間にやらドダンのもとで料理を学び始めているといった具合です。

プロットとしてはなにか重要な役回りを感じさせながら結局よくわからないまま終わっています。

どこかの国の皇太子の招待とそのお返しにポトフでもてなすというプロットも中途半端なまま終わっています。

まあ、いわゆるフランスの家庭料理であり国民食(私が適当に書いただけ…)のポトフで美食に溺れた権力者の鼻を明かすといったベタなドラマにしなかったことは評価できますが、それにしてもプロット的には不思議な映画です。

ドダンのほとばしる熱情…

多分、トラン・アン・ユン監督が考えているのはドダンのウージェニーへの溢れんばかりの愛の熱情でしょう。ドダンを演じるブノワ・マジメルさんの息遣いが強調されていたのもその意図からだと思います。

マジメルさんの息遣いの音そのものが映画全体に入っており、それは自分の熱い想いをウージェニーが受け入れてくれないことへの焦りのようにもみえます。ドダンとウージェニーはときに愛し合う関係ではありますが、ウージェニーはドダンの求婚に対して特に必要なものとは考えてはいないようです。

ドダンが今日寝室をノックしていいかと尋ね、実際に暗い廊下を渡り、階段を登り、ウージェニーの部屋の前で一瞬ためらいつつもそっとドアノブに手をかけるシーンがていねいに描かれています。

20年来の関係でありながらいまだその熱情を失わないドダンを描いているのでしょう。

そのドダンに対してウージェニーにはあまり実在感がありません。これはトラン・アン・ユン監督の女性の描き方の特徴だと思いますが、たたずむ女性の美しさといった演出ではないかと思います。その点ではジュリエット・ビノシュさんはちょっと合っていなかったように思います。

そして、ウージェニーはまるで存在自体が幻であったかのように消えていきます。

正直なところ、映画はここまでです。後はおまけのようなものでドダンとポーリーヌが森の中に消えていくように映画もすーと消えていってしまいます。

ドダン・ブッファンの料理と女性への情熱という映画でした。